1. 材料研究と最適化

材料研究の場合、「最適化」という言葉でモノを考えない方がいいでしょう。

若い人、時にはおじさんも、報告資料に「今後の予定として***に関しては最適化する」なんて言葉を書いています。研究の初期段階で最適化を考える必要はないのです。このような言葉を書いて、うまくいった研究はあまりないでしょう。

ある装置で作ってモノができるのであれば、その条件の最適点を求めるのではなく、モノができるメカニズムや条件の普遍化が研究としては必要です。材料開発でも最適化する前に、普遍化してメカニズムから考える必要があります。

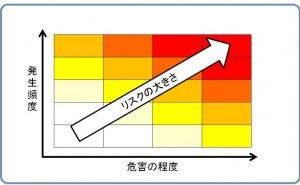

何かある条件がトレードオフの関係にあり、それぞれの間を取るという最適化は最もやってはいけないと思います。研究者であれば、トレードオフの関係を外すためにどうするか。それぞれが and が取れるようにするにはどうするかというのが仕事です。特に、結果の出ていない人・研究者の報告書の今後の予定に「最適化する」という言葉が多いのです。逃げの言葉として使われているようです。

最適化が必要なのは、量産になって材料、装置やプロセスが決まってからで十分です。

「最適化」という言葉を使うときには注意が必要です。トレードオフや結果が出ない苦しさから逃れていないか?ということを考えましょう。最適化をする前に、普遍化、メカニズムをよく考えることです。

2. 古くて新しい熱電材料の事例

熱電発電に関して、90年代以降様々な材料が開発されました。スクッテルダイト系、クラスレート化合物、酸化物系などなど。スクッテルダイト系の発見時にはちょうど学生だったときに周りが盛り上がっていたのを思い出します。

酸化物系に関しては、たしか超電導工学研究所での発見の流れだったような気がします。私も依頼されて初期の酸化物系の材料を評価しました。先日、材料メーカーの方と話す機会がありました。

材料メーカーは国内のいろんなメーカーの材料を扱っているので何の材料のR&Dや量産化が進んでいるのかというのをよく知っています。熱電材料に関しても最近は比較的多く出荷されているようです。最近の流行りの熱電材料、その材料とは?...