ものづくりを現場視点で理解する「シリーズ『ものづくりの現場から』」では、現場の課題や課題解消に向けた現場の取り組みについて取材し、ものづくり発展に役立つ情報をお届けします。今回は日本有数の家具メーカーである飛騨産業株式会社にうかがいました。

◉この記事で分かる事

・厳しい市場環境に対応する製造現場づくりの事例とメリット

【企業紹介】

今回訪問した飛騨産業は、四方を山々に囲まれた岐阜県高山市、通称「飛騨高山」に所在する日本有数の国産材を使用した家具メーカーです。飛騨高山は昔から林業や木工が盛んに行われ「飛騨の匠」と呼ばれる優れた大工や木こりが多く、古くは1500年ほど前の奈良・平安時代には、その高い技術力が評価され、税を納める代わりに多くの職人が宮殿や寺院の建立のために尽力し、多くの歴史的建造物に貢献したと言われています。自然が豊かで、木工の伝統と技術が息づく飛騨地方は日本でも有数の家具の一大産地となり、今では世界中から評価されています。その中で、飛騨産業は、もっとも歴史があり今も挑戦をし続けているものづくり企業です。

|市場環境に対応する製造現場づくりの事例

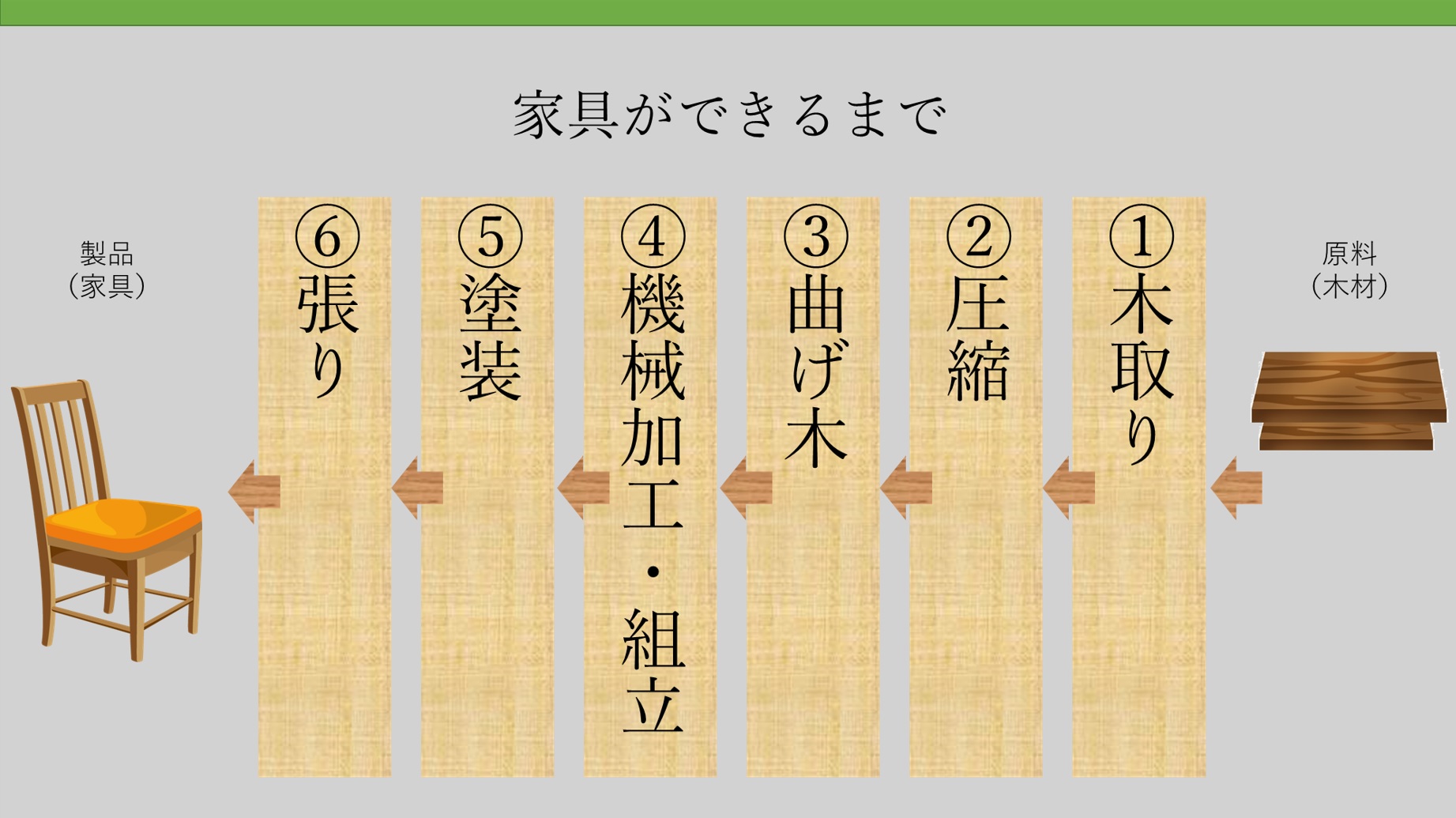

1.家具ができるまで

家具ができるまで(工程図)

①木取り

乾燥した木材を家具の用途に合わせて切る工程です。ただ決められた大きさに切るだけでなく、木の性質や使う部位に合わせて、無駄が少ないように切るのは知識と経験と高い技術を要する重要な工程です。

②圧縮

圧縮とは木材を加圧し、押し縮めることで家具作りに使える丈夫で堅い木に加工することです。杉のような柔らかい木は家具作りには不向きとされていました。しかし、飛騨産業の創業以来得意としてきた曲木の技術を応用することで、木材に水分を含ませ、柔らかくし、圧縮、そして成型や曲げることもできるようになりました。

③曲げ木

無垢の木を曲げる技術。木の性質に合わせ、温度や水分量を調整し、曲げる技術は今から約180年前にミヒャエル・トーネットによって完成しました。飛騨産業では創業以来、得意とする技術です。曲げの工程は一つひとつの木の性質を見極め、人の手で行います。見た目が美しいだけでなく、目切れや接合部分が少なくなるので強度も高くなります。

④機械加工・組立

機械加工では機械を使い家具作りに必要なパーツを正確に、効率良く作ります。1脚の椅子(いす)には10~20種類のパーツが必要で、完成したパーツは人の手で組み立てます。飛騨産業では受注生産のため使ってくださるお客様のことを考えながら商品を組立てます。

⑤塗装

飛騨産業の家具はオイル・ポリウレタン・ラッカー塗装の3種類、色数だと40色から塗装色を選べます。お客様が選んだ色に1つ1つの家具を塗装し、見た目を美しくするだけでなく、家具を汚れから守ります。塗りと磨きを施し、細かな仕上りにしていきます。

⑥張り

飛騨産業では約120種類もの張地があります。椅子、クッション、ソファの張地一つでお部屋の印象は大きく変わり、座り心地にも影響します。裁断、裁縫まで全て熟練した職人が社内で行います。長年使った椅子やソファの張替えも行います。

2.飛騨高山地区での家具製造(飛騨家具)の特徴

日本で家具生産が盛んな地域としては、当地以外に北海道旭川市(旭川家具)、静岡県中部 (静岡家具)、徳島県徳島市(徳島家具)、広島県府中市(府中家具)、福岡県大川市(大川家具)などがある。対して製造対象である椅子やテーブルなどが日本に入ってきた時代は明治大正の頃であり、ほぼすべての産地が同時期から家具生産を行っていたと考えられるが、飛騨家具だけに見られる特徴がある。それは家具生産を一社完結で行っていた点である。他地域では箱物の生産から始まり、家具のパーツ生産をしていたのに対し、飛騨家具は当初から職人による一社完結型の生産で産業が形成されていたことから、飛騨産業も同様に創業から一社完結生産を行っています。それは現在も機械と職人による一貫生産として続けられ、2011年には一社生産をさらに進化させた一貫生産ラインを持つ新工場を立ち上げ、先進的な取り組みを行っています。

(1)厳しい市場環境

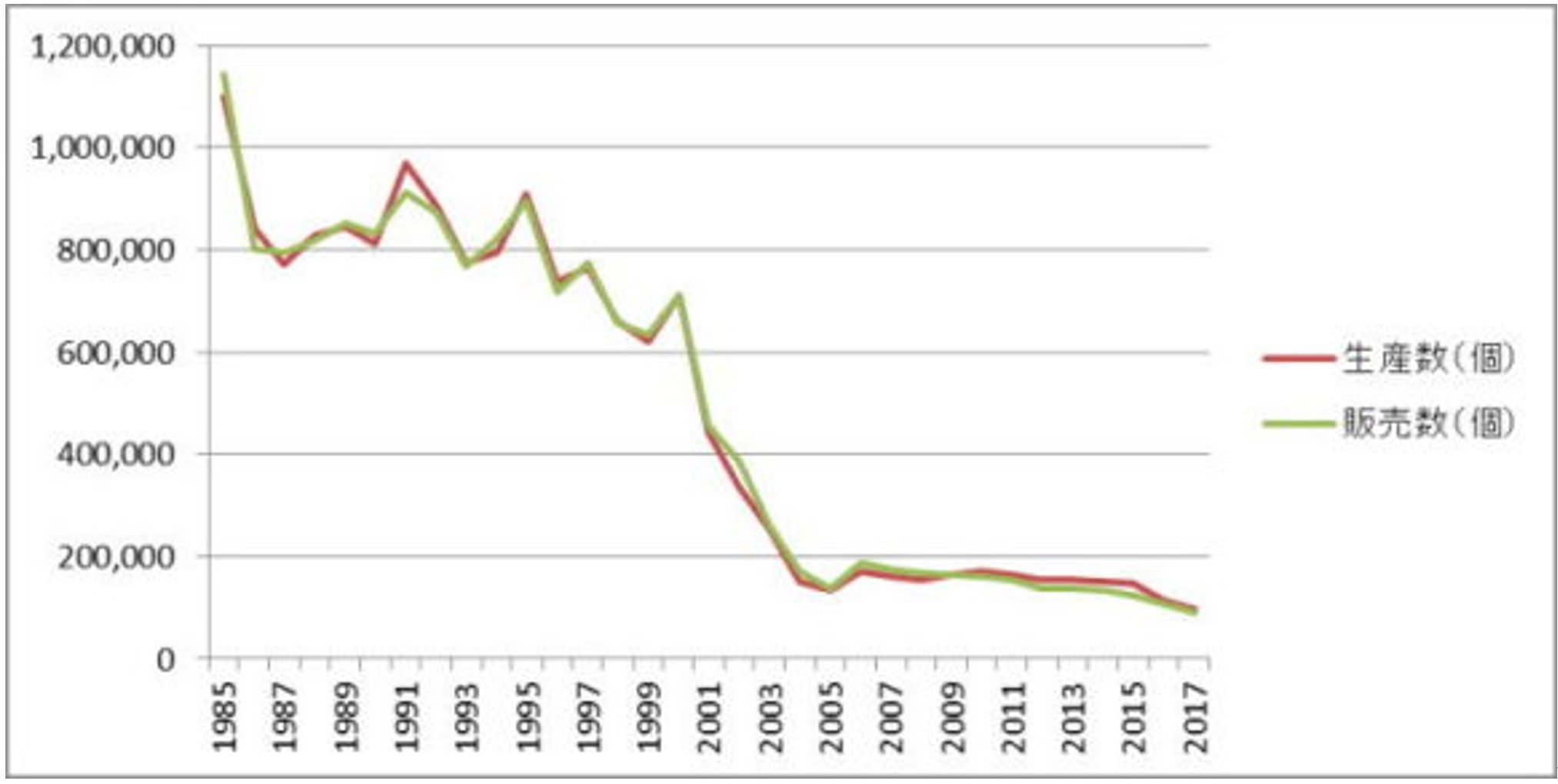

ここでは家具の市場のイメージをつかむため、木製家具(机)の出荷統計のグラフを示します。

経済産業省 生産動態統計年報、雑貨統計年報「木製家具-机」より

このグラフは1985年~2017年までの家具の生産数と販売数を示していますが、2017年と1985年で生産数、販売数を比較すると

- 生産数 約91%減少

- 販売数 約92%減少

これは生活様式の変化、輸入品の台頭など様々な要因がありますが、明治・大正時代に始まった日本国内家具市場の歴史において最も厳しいと言えるのが現在の市場環境です。

このような市場環境の中、飛騨産業もピーク時60億円を終えていた売り上げは半分以下まで落ち込み、借金も30億円を超える廃業寸前の状態でした。

そこで飛騨産業は2000年に新たな経営者を招き入れ経営の立て直しを行う事となり、声がかかったのが現社長の岡田氏です。

岡田氏はもともと異業種(スーパーマーケット、流通関係)企業の経営者であり、家具製造どころか製造業の経営経験はなく異業種からの社長就任でした。

岡田社長はそこから改革を始めるのですが、いろいろな活動の中で共通する2つのポイントがありました。それは「強みを見出す」ことと「強みを見出すための価値分析、カイゼンを行う」という点でした。それらの例としては従来は少しでも節が入っている木材は家具にすることはなく破棄していたものを、あえて節をデザインとして捉え新商品を開発し年間8億円以上のヒット商品を生み出したり、以前はベテラン職人のみで行っていた作業へ若手を投入したり、多能工化を進めるなどする事で生産性を向上させて、職人の意識や会社の体質を変える事ができたのです。厳しい市場環境からV字回復した飛騨産業のものづくりの現場には業種・業態を問わず参考になる点が多くあると思います。

(2)職人の手仕事と生産管理の融合

前項で紹介した「家具ができるまで」の6つの工程すべて職人の手による作業を主体にしています。機械工業製品と異なり、家具製造では自然物である木材が主材料であり極端に言えば木材の部位、成長度合いなどで一つとして同じものはありません。バラツキの多い人の作業とバラツキの多い材料を相手に生産管理を行う事は容易ではありません。同社では手仕事と生産管理を融合させた自社独自のラインづくりに取り組まれています。

【飛騨産業製造ラインの特徴】

取材で明らかになった同社ラインの特徴を4つ挙げます

①家具製造だけでなく多くのメリットを生み出す生産ライン

②受注生産を前提としたカイゼン活動の継続実施

③ジャストインタイムへの徹底した対応

④熱心な技術者養成

3.製造効率だけでなく多くのメリットを生み出す生産ライン

同社の生産ライン取材で訪れてまず感じた事は「見せる」事ができるラインであるという事です。通常、製造ラインの多くは部外者立ち入り禁止で関係者しかいない環境であることが多いのですが、同社ラインは工程分け、通路、安全ゾーン分けなどすべて明確に示されており、初めて訪れた筆者でも、どこで何が行われているか、正常か異常かを一目で分かる状態でした。

木くず一つ落ちていないフロア。ゾーン分けも明確で、木製の工程案内が掲示されている。

これは単に綺麗にするという美観だけでのメリットではなく、QCD全般へメリットがあります。

- Q:品質

- C:コスト

- D:納期

また、生産面以外でも「見せる」ラインのメリットはあります。主だったことを示すと

①「若手、女性作業者の定着、(多様性ある職場の実現)」

②「若手作業者の育成、(技術・技能伝承上のメリット)」

③「新たな取引先との交渉、既存取引先の関係強化など(営業面でのメリット)」

①「若手、女性作業者の定着、(多様性ある職場の実現)」

見せる事ができる製造ラインは、そのまま働きやすい職場環境であるといえます。全国的な少子高齢化に加え、地方から都会への労働者の流出が社会課題である中で、働きやすい職場環境は事業継続に欠かせない人材の獲得、定着に役立つと共に、スタッフの幅広い年齢構成や従来、作業現場の作業者は男性に比べ少なかった女性の就労はよりよい現場を作り、維持する事においても大きな戦力になります。

②「若手作業者の育成、(技術・技能伝承上のメリット)」

見せる事ができる製造ラインは、人材育成、技術指導が行いやすい環境であるといえます。5Sが徹底され、作業環境の標準化が行われている事は、作業に慣れていない若手作業者にとっては覚える必要のあるものを減らす、先輩作業者の動きを学びやすいメリットがあります。

③「新たな取引先との交渉、既存取引先の関係強化など(営業面でのメリット)」

見せる事ができる製造ラインは、超一級の営業コンテンツであるといえます。製品の購入検討の商社様やエンドユーザー様へ取引の安心感、高い品質の根拠に触れていただくことで営業上のメリットは多くあります(同社では海外からの製造依頼も多く、その多くが工場視察に来られるとのこと)。それ以外でも人材確保の面でも工場見学を通じて就業イメージをつかんで入社するスタッフもあります。

4.受注生産を前提としたカイゼン活動の継続実施

飛騨産業の現場では、「私たちの改善活動」という、そこで働くスタッフが毎週カイゼン活動の目標や内容や自己評価などを用紙に記入しています。記入したものは、生産ラインの作業場に貼り出し、上司が評価する取り組みを継続的に行い、スタッフ一人ひとりにカイゼンの意識付けをしています。この取り組みは、外部のカイゼン指導者を招いて取り組み始めたもので、職人気質の業界において外部の意見を積極的に取り入れ改革する点も特徴です。

5.厳しい市場環境に対応する製造現場づくりの事例とメリット、まとめ

- 厳しい市場環境の状況(国内家具製造市場の変遷)

- 手仕事主体現場の改善事例(職人の手仕事と生産管理の融合)

- 見せる製造ラインのメリット(5Sの徹底とゾーン分け)

伝統ある家具作りに積極的に先進的な取り組みを行っている飛騨産業は、業種・業態を超えてこれからのものづくり企業に参考になるケースであると思います。今後も発展を続ける飛騨産業のものづくりから課題解決のヒントが届けられれば幸いです。

【インタビューにご協力いただいた方々】

代表取締役社長 岡田贊三氏

常務取締役 岡田明子氏

【会社概要】

・社名 飛騨産業株式会社 ・住所 岐阜県高山市 ・創業 大正9年(1920年)8月