【この連載の前回:問題解決を阻む原因は、あなた自身の捉え方?へのリンク】

起こってしまった問題の再発防止策をバッチリ立てたはずなのに、また再発してしまったら?これは、本当に辛いモノです。ありとあらゆる手を尽くしたにもかかわらず、再発してしまった時の「虚無感」は、ただただ立ち尽くすしかない・・・・

問題解決が進まず ”問題の慢性化” 傾向の強いチームには、3つの特徴がよく見られます。今回は、その特徴についてのおはなしです。

1.繰り返す不具合

ある現場では、作業ミスが続発し、その原因として「作業者の不注意」ということが挙げられていました。そして、「朝礼で注意喚起をした。」という改善策が取られていました。しかし、いつまでたってもその作業ミスが無くならず、リーダーが現場に対する不信感を持ち、現場も疲弊し、職場の雰囲気も悪循環ループに陥っているという状況でした。

雰囲気は悪くなるわ、問題は再発し続けるわ、下手すると『職場崩壊っ!』となってしまう寸前の状態だったのです。このチームでは、何が起こっていたのでしょうか?そして、どのような問題解決パターンが繰り返されていたのでしょうか?

2.あなたの職場は、大丈夫ですか?

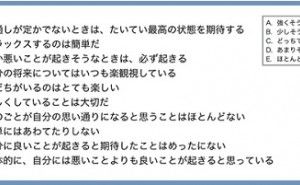

問題解決が進まないチーム の行動にはクセがあるのです。それを捉えるだけでも、チームの問題解決行動は変えられます。『なんとかしたい・・・』という工場長からの相談をいただき、このチームが過去に行った原因追及や対策立案に関わる書類を読んで確認したところ、ある特徴が見えてきました。

その特徴とは「原因は、作業者の不注意でした。」と必ず書類に書いてあることでした。対策に関しても「注意喚起を行った。」や「注意喚起のため、掲示/標示物を貼った。」という内容がほとんどでした。さらにチームの問題解決行動を分析すると、3つの特長を見つけ出すことができました。

3.「 問題解決が進まないチーム 」の特長を3つご紹介

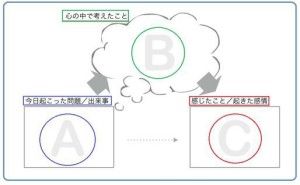

【なぜ?問題が発生したかという理由を、問題解決の原理原則に従って検討していなかった。】

この職場の場合、リーダーの過去の経験と知識のみで問題解決が行われており、「ロジカルシンキング」や「なぜなぜ分析」など、問題解決ツールが一切使われていなかったのです。そのために、問題の捉え方を誤っていたり、問題を分解して考えるなどの問題解決を円滑に進めるというアクションがとられていなかったようです。

【原因は1つだと思い込んで、ほかの原因に気付こうとしない。】

問題は、複数の原因が絡み合うように発生するケースが多いにも関わらず、1つの原因を見つけると安心してしまい、対策完了と思い込み、再発を止められなかった。

【対策内容に具体性がなく、現場で何をどのように注意すれば良いのか解らない。】

作業ミスの原因をプロセスを立てた形で導いていないため、リーダー自身も対策内容を解りやすく説明と説得をすることができなかった。また、対策を立てても現場の納得感が得られておらず長続きしない状況だった。

...