【目次】

2.設計・製造リンク構築(IT化)の進め方

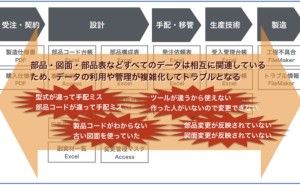

PDM/PLM は設計・製造リンクの中核となるシステムですが、このリンクの構想がない状態での PLM/PDM 導入は、その後の運用において大きな混乱や滞留を生じさせることになります。実際、PDM/PLM にかかる費用や投入した工数に見合う投資効果を得ていないというマネジャーの不満や、システムに縛られてかえって効率が落ちているという開発現場からの不満をよく聞きます。

このような PDM/PLM を導入しても十分な効率化ができていない、もしくは成果が出ていない組織のほとんどは、IT化を技術者の片手間で行っているほか、タスクフォースや委員会を設置して兼任で進めたり、構想や設計段階からシステムベンダーに丸投げしたりしています。実は設計・製造リンクのような全体最適となる設計・製造のIT化ができない最大の原因は、自社で開発業務全体を視野に入れたIT化要員を置いていないことなのです。

PLM/PDM の導入などによる IT 化を行った後、顧客や製品、部署などの変化に対応する必要が生じた場合、PDM/PLM のどの部分に変更が必要なのか、その変更がどこに影響するのかなどについて自分たちで判断できずシステムベンダーに頼るしかないとしたら、どういうことが起きるでしょうか?

例えばシステムベンダーがすぐに対応してくれるとは限らず、対応してくれたとしても短期間対応には通常よりも多額の費用が必要となるでしょう。その上、現状業務の調査から始めることになり短期間の対応とはいえなくなり、さらに思いもよらないところに影響があって手戻りを繰り返すようなことを招き、結局稼働できるまでには長い時間かかってしまうといった事態にもなりかねません。そして忘れてはいけないのが、システムベンダーに頼んでいるにもかかわらず現状調査や設計、テストなどに社員が多くの時間を取られてしまうということです。

PDM/PLM の導入などIT基盤構築は自分たちの主業務ではないからといって、システムベンダーに頼ってしまっていては、必要最小限の工数で迅速かつ的確に開発業務の変化に対応することはできません。自分たちで製品開発業務を考え、自分たちで PDM/PLM などのシステムやツールをどのように拡張したり変更したりすればいいのか設計することが大切なのです。その上で拡張や変更の実作業をシステムベンダーなど外部にやってもらえば良いのです。

PLM/PDM からなる設計・製造リンクは、自社の開発に合った固有の業務基盤であると同時に、ビジネス拡大のために継続的に成長させるべきものなのです。この認識があれば、片手間にシステム導入を行ったり、システムベンダーに丸投げすることはないはずです。自社内に設計・製造リンクを構築するための IT 要員を置き、自社内に自社の開発における脳発を IT化するための知見・スキルを蓄積することが必要不可欠です。

3.IT化要員の育成

自社内で IT 化要員を置き、全体最適となるような設計・製造リンクを構想し設計した上で PDM/PLM の導入・構築に取り組むことができれば、その実装方法の選択肢も広がります。例えば自社の設計・製造リンクに合うパッケージを購入して自分たちで設定やカスタマイズをすることもできますし、要求仕様を具体化した上で実装はシステムベンダーに任せることもできます。もちろん市販のデータベースを使って自分たちで最初から開発することもできます。いずれの実装方法であっても、自社の IT 化要員が全体を構想・設計しているので、顧客要求の変化や効率化のための業務変更などに迅速に対応することが可能です。

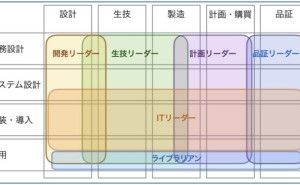

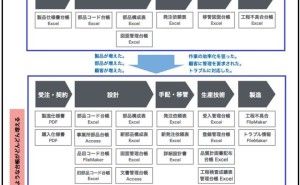

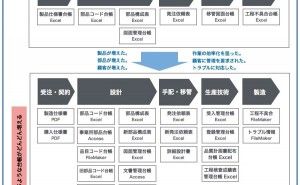

図3は、あるメーカーで設計・製造リンク構築を進めるために関係している部署からメンバーを出してもらい作ったチームです。メンバーにはPLM/PDM の導入などの設計・製造リンク構築の実務を担当してもらうととともに、今後の IT 化を進める中心的役割を担う人材となるためのトレーニングを実施しています。そのため、各メンバーには設計などの自分に関係する業務領域を担当してもらい、実務を通じて業務分析・設計やシ...