【教育研修の進め方 連載目次】

組織活性化教育とは、組織そのものに焦点を当てる研修です。組織における効果的なマネジメントサイクルの回し方とその時に個人が果たすべき役割を体感するような教育です。つまり、組織に与えられた課題をより高いレベルで達成するという業務改善のプロセスを体得することを目的としています。

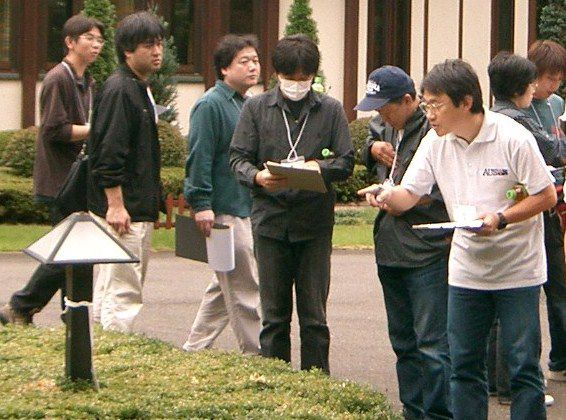

このプロセスを体験するには、日常業務から離れ、受講者が同じ立場で参加することができる教育プログラムが必要です。この組織活性化プロセスを体感できる研修として、アクティビティと呼ばれる野外研修がお勧めです。野外研修というと、一見遊びのようにとらえられがちですが、知力と体力をフル活用する経験から得られる学びは、座学形式の研修では決して得ることができません。

心と体をフル回転させる野外アクティビティは、企業のチームワークを高める効果があります。教育の域を越えて、社員旅行で実施されることもあります。

この野外アクティビティには様々な手法がありますが、代表的なものをご紹介します。

1.オリエンテーリング

オリエンテーリングとは、白地図と方位磁石を使用して、公園や緑地に設置されたチェックポイントを発見する野外競技です。学校の課外活動などでも取り入れられていますので、体験したことがある方も多いでしょう。全てのチェックポイントを発見し、ゴールするまでの所要時間を競いますので、スポーツの一種ともいえます。参加者の体力差が結果に影響を及ぼすために、新入社員研修で取り入れる企業がほとんどです。スポーツといっても、地図を読む力、チームワーク、リーダーシップや判断力が必要になり、仕事にも通じる部分も多く、受講後は参加者の一体感が生まれます。

通常のオリエンテーリングは、1回だけで終わらせるのですが、オリエンテーリングをベースに、様々な工夫を凝らし企業教育用に設計された野外研修もたくさんあります。そういう研修では、1泊2日程度で2回から3回競技を実施し、マネジメントサイクルを体感させるようなプログラムとなっています。

2.アスレチック系アクティビティ

いわゆるアスレチック広場にあるような施設を使いながら様々な体験をします。例えば、高い壁を協力して乗り越えたり、丸太のはしごに登ったり、時には小さな穴をくぐりぬけたりと、難易度の高いフィールドワークを遊びとしてではなく、チームの共同作業として実施します。それぞれの課題解決を通して、チームワークを高めたり、コミュニケーションの取り方、リーダーシップの発揮のしかたを体感し、様々な気づきを得ることができます。アスレチック系アクティビティの特徴は、一つのフィールドワークだけではなく、いくつか内容の違うものが用意されていることです。

簡単にできるものから難しいものへ徐々にステップアップしていくプロセスから組織が活性化していくのです。それぞれのフィールドワークは独立していますので、階層別教育の中の一つのセッションとして取り入れることもできます。

3.歩行ラリー

歩行ラリーはオリエンテーリングと混同されますが、全く違う野外競技です。もともとは組織革新の実践者として著名なソニーの常務を努めた小林茂先生等によって1970年代に開発されました。同氏が工場長をつとめていたソニー厚木工場で、マネジメントの体験学習として、歩行ラリーを活用し工場が活性化していった事例はとても有名で、今でも多くの企業で導入されています。

歩行ラリーは、特殊なコマ地図に従って、決められた区間を決められた速度で歩くという正確さを競うゲームですので、基本的に体力は影響しません。また、勝ち負けを争うのではなく、良い成績を目指すゲームであり、個人の成績よりチーム、チーム成績より組織の成績をあげることを重要視しています。歩行ラリーで良い成績を残すためには、与えられた事実情報を的確に捉えることができる判断力と事実に基づいて行動する実行力が必要となります。このように歩行ラリーは仕事そのものと似ていることから、別名“仕事ゲーム”とも呼ばれています。

歩行ラリーは、原則として2回実施しますが、第1回目のラリーでは、“思い込みで行動し、失敗を重ねる&rdquo...

歩行ラリーは、原則として2回実施しますが、第1回目のラリーでは、“思い込みで行動し、失敗を重ねる&rdquo...