前回のその1に続いて解説します。

3. ポジティブ・シンキングの問題点

ネガティブ感情を抑えポジティブ感情を多くするために、ポジティブ思考やポジティブ・シンキングを身につけるという人もいると思います。それは悪いことではないのですが、ネガティブな思考や感情を完全に否定しがちな点には注意が必要です。ネガティブ感情の完全否定はポジティブ感情の効果を消してしまうからです。ポジティブ感情とネガティブ感情は対立するものではありません。豊かな人生を送るためにはポジティブ感情が多いことが大切ですが、ネガティブ感情も必要なのです。

ネガティビティ・バイアスでも触れたように、出来事によっては悲しみ、苦しみ、不安などのネガティブ感情を持つのは人にとって当たり前のことですし、本当の緊急事態に直面したときには、ネガティブ感情が作る身体能力の高い状態でコトにあたる必要があります。そして、ポジティブ感情ばかりの状態は過度な楽観を生じさせ、何に対しても甘い判断となる危険があります。ひどい場合には幻想、妄想の世界に浸ってしまうこともあります。ネガティブ感情は、このようなことになる前に現実の世界に引き戻してくれる働きがあります。人には、ポジティブ感情とネガティブ感情の両方が必要なのです。ネガティブ感情を全否定しないように注意してください。

4. 正しいポジティビティ比率

どちらも大切なポジティブ感情とネガティブ感情ですが、具体的にどのような状態になれば豊かな人生につながるのでしょうか?

ネガティブ感情に対するポジティブ感情の比率をポジティビティ比率というのですが、具体的なポジティビティ比率の指針を出したのが心理学者マルシャル・ロサダです。彼は、実験により豊かな人生を送るためにはポジティビティ比率が3以上になる必要があると結論づけました。この「ポジティブ感情:ネガティブ感情 = 3:1」(ポジティビティ比率 =3)はロサダラインとよばれており、心理学者のフレドリクソンが書いた「ポジティブな人だけがうまくいく3:1の法則」(高橋由紀子訳、日本実業出版社、2010年)でも紹介されているので、知っている人も多いのではないでしょうか。ところが最近、ロサダは計算を途中で間違っていたことがわかりました。正しい計算結果は1です。

ポジティブ感情:ネガティブ感情 =1:1 (ポジティビティ比率 = 1)

豊かな人生を送るためには、日常生活においてポジティブ感情を多くすることが大切ですが、具体的には、ポジティブ感情がネガティブ感情よりも多くなるように日々を過ごせば良いということです。ポジティブ感情をネガティブ感情の3倍以上にするよりはハードルが低くなりましたね。ネガティビティ・バイアスに負けないで、ポジティブ感情でいる時間がネガティブ感情でいる時間よりも多く(長く)なるように意識しましょう。でも、やり過ぎてネガティブ感情をゼロにはしないように気をつけてください。

5. ポジティビティ比率の計測

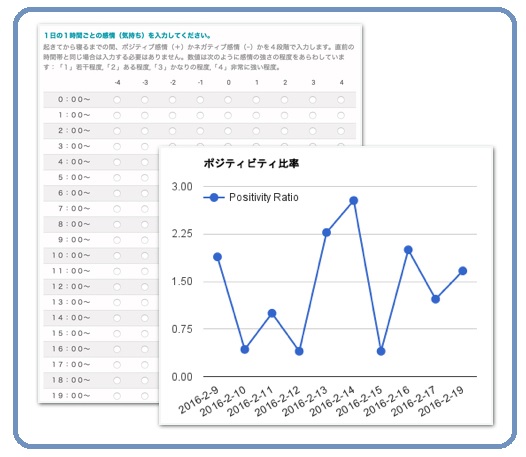

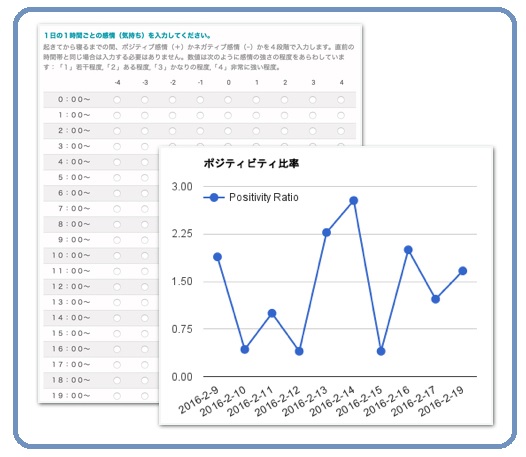

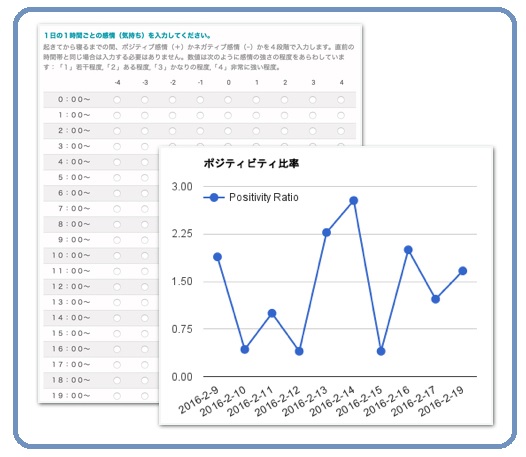

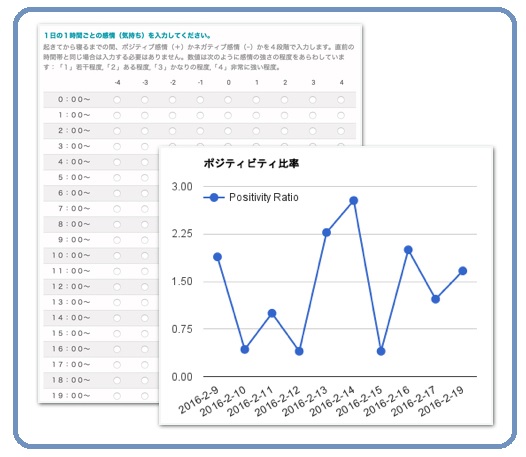

豊かな人生を手に入れるためには、ポジティビティ比率を1以上にすることが大切なわけですが、そのためには自分のポジティビティ比率の傾向を知る必要があります。ポジティビティ比率を自分で把握するのは簡単ではないので、心理学者のフレドリクソンの理論をもとに、ポジティビティ比率を計測する簡単なツールを作ってみました。図166 のように、計測を続けることで最大で 10 日分のポジティビティ比率がグラフ表示されるというものです。

図166. 1日の感情調査

このツールは、1日の出来事や状態を振り返って、そのときの感情(気持ち)がポジティブ(+)だったのかネガティブ(ー)だったのか、その感情の強さの程度を4段階で入力するというものです。入力したポジティブ感情とネガティブ感情それぞれの合計値から、ポジティビティ比率を算出することを基本としています。自分の感情の傾向を知るにはある程度の期間のデータが必要なので、最長で10日分のデータをグラフで...

図166. 1日の感情調査

図166. 1日の感情調査

図166. 1日の感情調査

図166. 1日の感情調査 図166. 1日の感情調査

図166. 1日の感情調査