前回は、逆境力、回復力、復元力などと訳されている「レジリエンス(resilience)」について紹介しました。レジリエンスを高めるために大切になるのが「楽観性」であり、楽観性が高いというのは、ものごとを楽観的説明スタイルで考えているかどうかだということを解説しました。

1. ABCモデル

今回は、レジリエンスを高めるための別の方法を紹介したいと思います。そのためには、まず思考と感情・行動が結びついていることを知る必要があります。

人は、起きた出来事に対して様々な意味づけをします。朝起きたときに天気が悪いと「雨が降っててやる気が起きないし、会社に行きたくないな。」と天気のせいで気分が沈んでしまったり、提出した報告書に対して「どうしてこんな結果になるんだ」と上司に怒られて、「私はいつも評価してもらえない。本当にダメな技術者だ。」としばらく落ち込んでしまったりと、出来事によってその後の感情や行動が左右されます。そして、ネガティブな感情になることが多いという特徴があります。

雨がイヤだというのは自分の勝手な解釈で、雨が好きな人だっています。濡れるのが嫌ならばレインコートを着るなどして、しっかりと雨具を身につければよいだけです。上司に怒られたということも、上司にその報告書の内容を正しく理解してもらえていないだけなのかもしれませんし、たまたま虫の居所が悪かったのかもしれません。出来事そのものにはそれ以上の意味はないのに、自分勝手な意味づけをすることで、ネガティブな感情を引き起こしてしまいがちです。

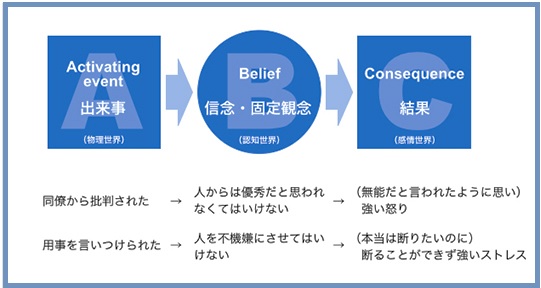

アメリカの心理療法家のアルバート・エリスは、起こった出来事が直接、感情や行動を引き起こすのではなく、その間に自分なりの思考パターンがあることを「ABCモデル」として明らかにしました。

図127. ABCモデル

ABCモデルとは、「出来事(Activating Event)」が直接「結果(Consequence)」を導くのではなく、「固定観念(Belief)」が介在しているというものです。出来事に対する感情は思考の影響を受けるというのがポイントです。

先の例では、上司に怒られるという「出来事(A)」に対して、ぼくはいつも上司から評価されない、ぼくは能力が低いんだと考える「固定観念(B)」を持っているために、自己嫌悪に陥ってやる気をなくしてしまう「結果(C)」になるということです。

2. 非合理的な信念(Irrational Belief)

人によって出来事に対する思考には一定のパターンがあります。たとえば、自分は人からは優秀だと思われなくてはいけないと考える傾向があるために、同僚から批判されたときにはいつも強い怒りを感じるというようなことです。また、同僚に何かの用事を頼まれたとき、人を不機嫌にさせてはいけないという思いがあるために、本当は断りたいにもかかわらず断ることができず、大きなストレスをため込んでしまうというようなことです。

出来事に対する感情はあっという間に沸き起こるために、その間の思考に気づく機会はほとんどありません。したがって、極端な場合には、思考パターンが事実に基づいていなかったり、論理的な必然性がなかったり、自己否定になっていたりすることもあります。こういう場合の思考スタイルを「非合理的な信念(Irrational Belief)」といいます。たとえば、次のようなものは非合理的な信念ということができるでしょう。

「失敗してはならない」

「すべての人に愛されなければならない」

「世の中は公正でなければならない」

「他人には甘えてはいけない」

このような非合理的な信念を持ってしまうと、その信念が裏切られるような出来事があったときには、悲しみや辛...

図127. ABCモデル

図127. ABCモデル

図127. ABCモデル

図127. ABCモデル 図127. ABCモデル

図127. ABCモデル