ネガティブ感情を優先するという、人が持って生まれたこの性質のことを「ネガティビティ・バイアス」といいます。この言葉が示すように、人間は本来ネガティブ感情を優先するようにできています。つまり、ポジティブ感情を増やすためには努力が必要だということです。今回はポジティブ感情とネガティブ感情の正しい比率についてご説明します。

ポジティブ感情とネガティブ感情については以前にも取り上げましたが、アップデートがありますので改めて解説したいと思います。

1. 豊かな人生を導くポジティブ感情

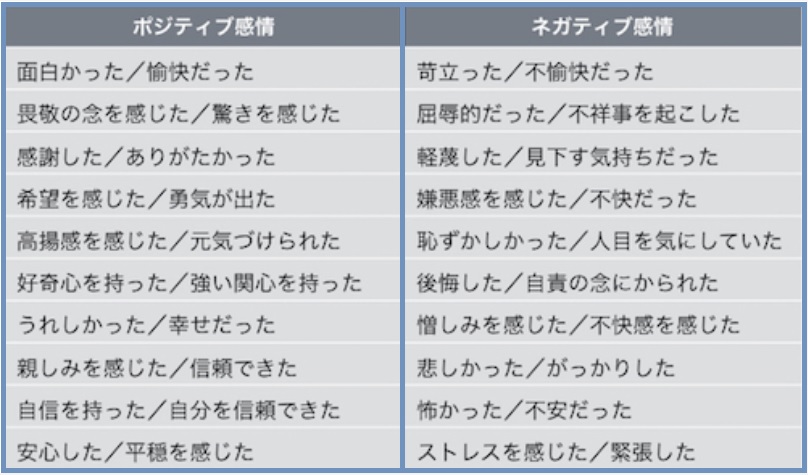

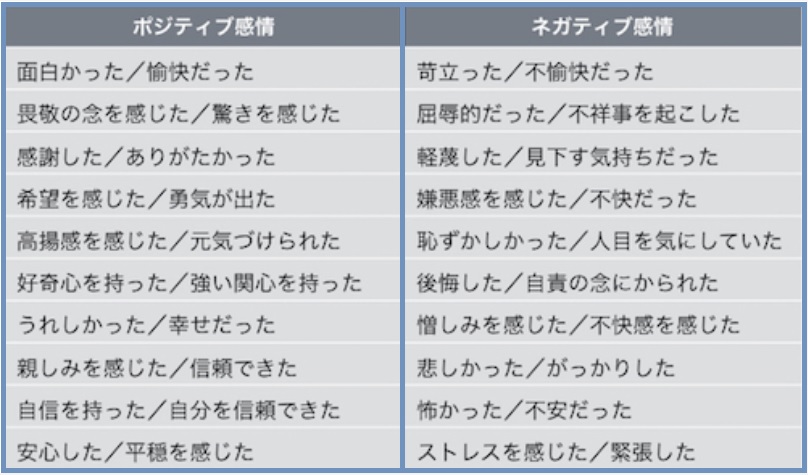

図164 ポジティブ感情

人は感情の生きものであり、感情は気分がよいと感じるポジティブ感情とそうでないネガティブ感情のどちらかに分類することができます。そして、「1日笑顔で過ごしましょうね」「笑う門には福来たる」などといわれているように、人はポジティブ感情で過ごすことが大切だということを知っています。自分のことを振り返っても、気分良く過ごせるときはモチベーションやパフォーマンスが高いことがわかります。

様々な調査や研究により、ポジティブ感情とは図164に示す感情のことで、意力、認識力、行動力を強化するのはもちろん、寿命や年収を増やす効果があることがわかっています。さらに、日常生活において、ネガティブ感情よりもポジティブ感情が多い人ほど充実した人生を送る確率が高いこともわかっています。

ただ、ポジティブ感情が多いというのはどのような状態なのかわかりづらいですし、ネガティブ感情を否定してポジティブ感情ばかりになれば良いというものでもありません。以下で解説したいと思います。

2. ネガティビティ・バイアス

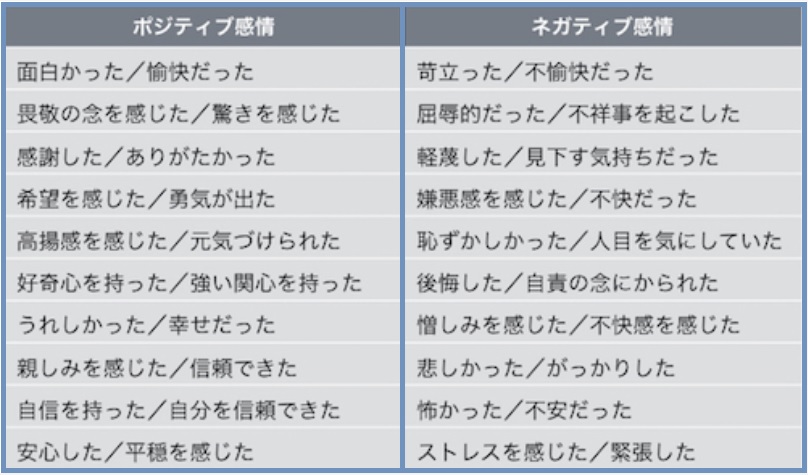

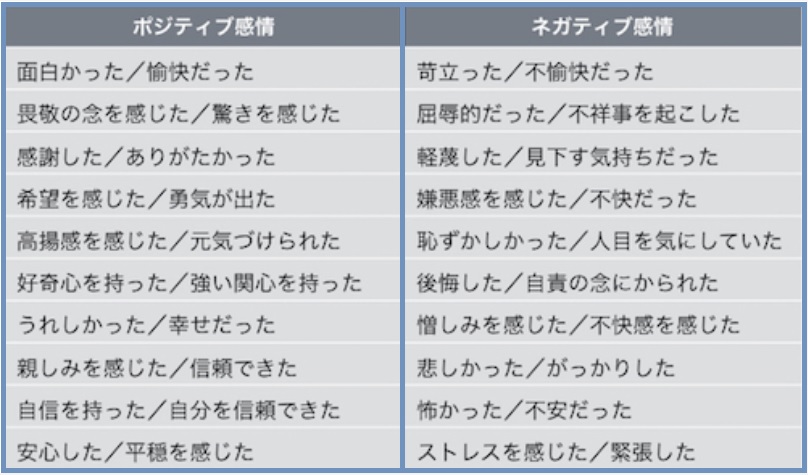

自分が今、ポジティブ感情なのかネガティブ感情なのかは知ることは難しくないと思いますが、感情によっては、それがポジティブなのかネガティブなのかわからないことがあるかもしれません。いくつか例を挙げておきますので参考にしてください。

図165 ポジティブ感情とネガティブ感情

冒頭で述べたように、ポジティブ感情が多いことがよいことはわかっているわけですが、いろいろな出来事や人間関係、昔の記憶などがきっかけとなってネガティブ感情になってしまうことは少なくありません。「急に割り込んできてどういうつもり?」「また文句なんだ」「あの時のように失敗するかも・・・」というような感情になるのは日常茶飯事ではないでしょうか。しかも、ネガティブ感情になっているときには、そんな自分の状態に気づかないこともしばしばです。「何だか機嫌悪そう」「いつもしかめっ面してる」「あんな言い方はないよね」というような人は周りにいませんか? もしかしたら、その人は自分がネガティブ感情になっていることをわかっていないかもしれません。

このように、ネガティブ感情になりやすいというのは、人は、というよりも動物はすべてと言ってもいいと思いますが、ネガティブ感情を優先するようにできているからです。この仕組みは、人が狩猟時代に身につけたもので、危険を認識しその危険に対処するために必要な行動を引き起こすためのものなのです。狩猟時代は少しのことが生命の危険に結びついていました。たとえば突然クマに出会ったとき、恐怖というネガティブ感情が生じることでアドレナリンの分泌が増え、それにより心拍数の増加、血圧の上昇を促すことで身体能力を高め、クマと戦うにしろ逃げるにしろ素早い行動を起こすことができる状態を作ったのです。自分の命を守るためにネガティブ感情を優先させるメカニズムは必要不可欠でした。

このメカニズムは DNA レベルで組み込まれており、狩猟生活を送っていない安全な生活環境となった現代でも、人はネガティブ感情が優先する生きもののままです。さらに、ネガティブ感...

図164 ポジティブ感情

図164 ポジティブ感情 図165 ポジティブ感情とネガティブ感情

図165 ポジティブ感情とネガティブ感情

図164 ポジティブ感情

図164 ポジティブ感情 図165 ポジティブ感情とネガティブ感情

図165 ポジティブ感情とネガティブ感情 図164 ポジティブ感情

図164 ポジティブ感情 図165 ポジティブ感情とネガティブ感情

図165 ポジティブ感情とネガティブ感情