前回のその1に続いて解説します。

3. モチベーションの分類

当初、モチベーションの素や価値観は人それぞれであり、その人にあったアプローチができるコーチングの技術と経験が必要だと考えていたのですが、この取り組みを通じて、モチベーションを分類する「型」があることがわかりました。この「型」を利用することで、第三者のプロコーチではなくても、効果的な個人に対するモチベーション向上の取り組みが可能になります。

それでは、取り組みで明らかになった「型」を紹介したいと思います。

モチベーションは2つの軸によって分類できます。モチベーションの源泉と状態という2軸です。モチベーション源泉の軸は、モチベーションの素となるのが「未来指向」か「現在指向」かということです。「未来指向」は志している技術者像や自分の将来像を明確にすることで、やる気が湧くというタイプです。「海外の技術者と議論しながら新製品を開発したいと思ってこの会社に入った」というような人です。

一方「現在指向」は自分の価値観に合った仕事や過ごし方を大切にすることでやる気が出るタイプで、「あのときのように仕事したい」とか「会社や上司の期待に応えることが大切」というような人です。

もうひとつの軸は、モチベーションの素となるものが自分でわかっているかどうかで、明確になっていない「不明確」な状態なのか、明確だけれども「前進できない」状態なのか、人に言われなくても「自律的に前進中」の状態なのかに分かれます。

さらに、この2つの軸では分類できない人たちがいます。この人たちは、変化を強く嫌うタイプで、良くも悪くも「今のままでいい」「今のままでいたい」というような人です。以上のことから、モチベーションの観点からは技術者を次に示す7つのタイプのいずれかに分類することができます。

図136. モチベーション分類

4. モチベーション向上の取り組み方

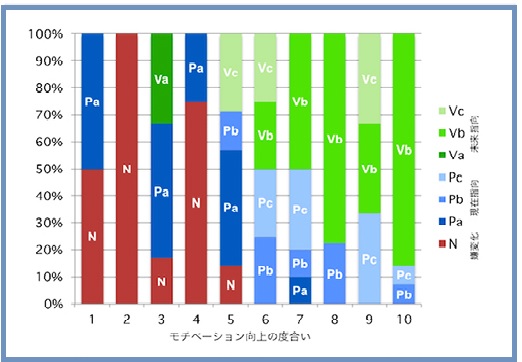

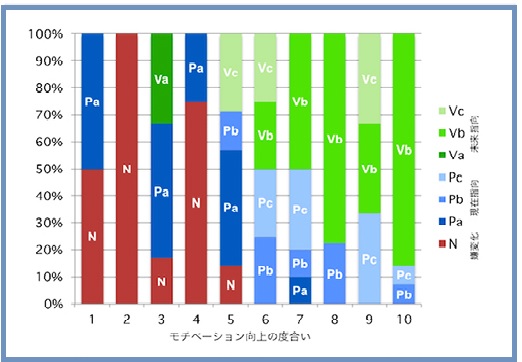

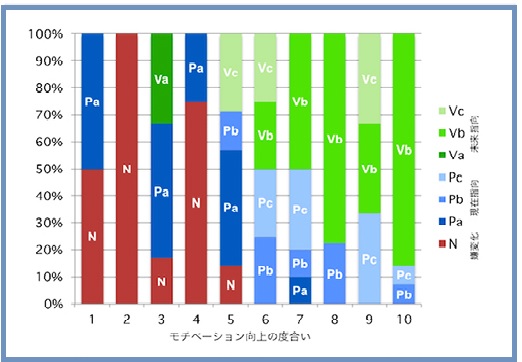

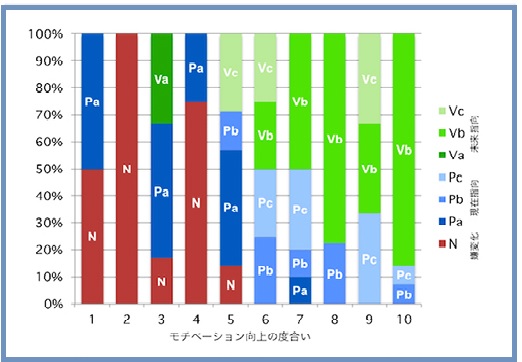

モチベーション向上の度合いをこのモチベーション分類を使って分析することで、7つのタイプごとにどのような取り組みをするのが良いのかを分析してみました。図137は、先に紹介した 10段階であらわしたモチベーション向上の度合いごとに、図136に示した7つのタイプがどのくらいの割合でいるのかをグラフにしたものです。

図137. モチベーション向上度合ごとの分類割合

このグラフでわかることのひとつに、モチベーションの向上度合いが低い5以下のグループはモチベーション分類が N, Pa, Va のタイプがほとんどだということがあります。つまり、N, Pa, Va はモチベーションが向上しないタイプだということです。

この3つのタイプのうち、PaとVaはモチベーションの素がわかっていて自律的に前進しているタイプですから、コーチングなどの個別対応をしなくてもモチベーションを維持し、成長している人たちです。良い意味で放っておいていいということです。

問題は、強く変化を嫌い、自分の成長やそのためのモチベーション向上に関心がない Nタイプの人です。このタイプの意識を変えるには、環境を大きく変えることが効果的だと考えられます。

実は、このタイプの人は決まった仕事をきちんとこなす人、決まっている仕事を安心して任せることができる人です。そのため、マネジャーはその人の成長よりも組織としての目の前の成果を重視して、同じ仕事を続けさせる傾向があります。言葉は悪いですが、便利に使っているのです。この組織でもそうでした。

Nタイプの人に、これから先、技術者として成長してもらうためには、まずは、マネジャーがその人を強制的に変化せざるを得ない環境に移す、つまり、仕事内容や仲間をガラッと変えるという決断をすることが必要です。

他のタイプについても、それぞれの特徴に合わせた対応方法を設定することができます。このように、このモチベーション分類によって、7つのタイプごとにどのように対応すべきなのかというパターンを設定することが可能になるのです。7タイプが明確になった後は、当初のように時...

図136. モチベーション分類

図136. モチベーション分類 図137. モチベーション向上度合ごとの分類割合

図137. モチベーション向上度合ごとの分類割合

図136. モチベーション分類

図136. モチベーション分類 図137. モチベーション向上度合ごとの分類割合

図137. モチベーション向上度合ごとの分類割合 図136. モチベーション分類

図136. モチベーション分類 図137. モチベーション向上度合ごとの分類割合

図137. モチベーション向上度合ごとの分類割合