【レジリエンスとは 連載へのリンク】

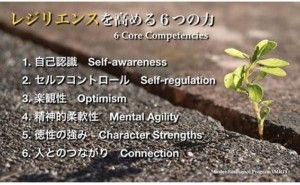

レジリエンスを高める技術を、分割して解説しています。今回が、第2回で、自己認識(Self-awareness)についてです。

1.ABCモデル

レジリエンスを高める6つの力の1つ目は「自己認識(Self-awareness)」です。これは、自分の思考スタイルを知る、もっというと、思考のクセを知るということを意味しています。

人は、起きた出来事に対して様々な意味づけをします。朝起きたときに天気が悪いと「雨が降っててやる気が起きない。もう会社に行きたくない。」と気分が沈んでしまったり、提出した報告書に対して「どうしてこんな結果になるんだ」と上司に怒られて、「私はいつも評価してもらえない。上司に嫌われているに違いない。」と落ち込んでしまったりと、人によっては出来事によってネガティブな感情や行動が生じます。

雨が嫌なものだというのは自分の勝手な解釈で、雨が好きな人だっています。濡れるのが嫌ならばレインコートを着るなどして、しっかりと雨具を身につければいいのです。上司に怒られたということも、その報告書への評価でしかありませんし、極端な話たまたま虫の居所が悪かっただけなのかもしれません。このように、出来事そのものにはそれ以上の意味はないのに、自分勝手な意味づけをすることで、ネガティブな感情を引き起こしてしまうのです。

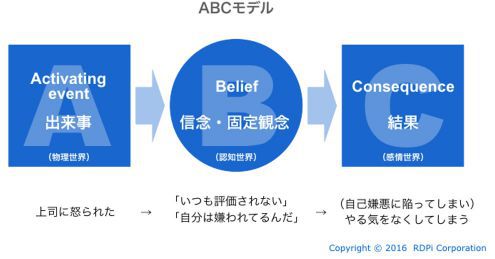

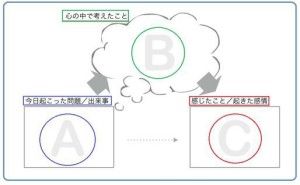

アメリカの心理療養家のアルバート・エリスは、起こった出来事が直接、感情や行動を引き起こすのではなく、その間に自分なりの思考パターンがあることを「ABCモデル」として明らかにしました。これは、「出来事(Activating Event)」が直接「結果(Consequence)」を導くのではなく、「固定観念(Belief)」が介在しているというものです。出来事に対する感情は思考の影響を受けるというのがポイントです。

たとえば、図1に示しているように、上司に怒られるという「出来事(A)」に対して、私は上司からはいつも評価されない、嫌われているんだと考える「固定観念(B)」を持っているために、自己嫌悪に陥ってやる気をなくしてしまう「結果(C)」になるということです。

図1.ABCモデル

2.非合理的な信念(Irrational Belief)

人によって出来事に対する思考には一定のパターンがあります。たとえば、他人からは優秀だと思われなくてはいけないと考える傾向があるために、同僚から批判されたときにはいつも強い怒りを感じるというようなことです。また、同僚に何かの用事を頼まれたとき、他人を不機嫌にさせてはいけないという思いがあるために、本当は断りたいたいにもかかわらず断ることができず、大きなストレスをため込んでしまうというようなことです。

出来事に対する感情はあっという間に沸き起こるために、その間の思考に気づく機会はほとんどありません。したがって、極端な場合には、思考パターンが事実に基づいていなかったり、論理的な必然性がなかったり、自己否定になっていたりすることもあります。こういう場合の思考スタイルを「非合理的な信念(Irrational Belief)」といいます。たとえば、次のようなものは非合理的な信念ということができるでしょう。

「失敗してはならない」

「すべての人に愛されなければならない」

「世の中は公正でなければならない」

「他人には甘えてはいけない」

このような非合理的な信念を持ってしまうと、その信念が裏切られるような出来事があったときには、悲しみや辛さが生じることになり、それが大きくなると怒りになることも少なくありません。

たとえば、「自分は誰からも優秀だと思われてなくてはならない」という固定観念があると、同僚から批判されると自分が否定されたように思ってしまい、その同僚に対して強い怒りを感じることになりがちです。また、「すべての人から好かれなくてはならない」「友人を不機嫌にさせてはならない」という固定観念を持っていると、人からの頼まれごとや誘いを断るのが精神的負担となり、断れないだけでなく、嫌々ながら行動することになって大きなストレスを抱えて過ごすことになります。

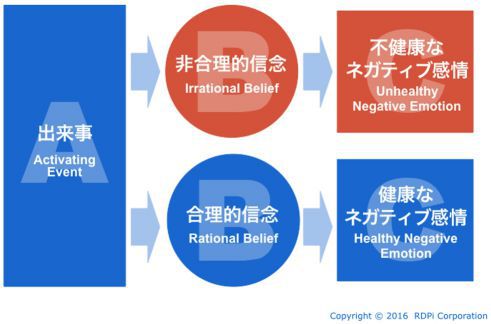

このような非合理的な信念は、事実に基づいている、論理的である、幸福を感じるという「合理的信念(Rational Belief)」に変えることが大切です。たとえば、次のような感じです。

「失敗しない方がいいが、人間だから失敗することはある」

「良いことも悪いこともある世の中を少しでもよくすることを心がけよう」

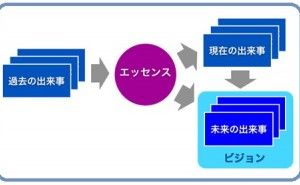

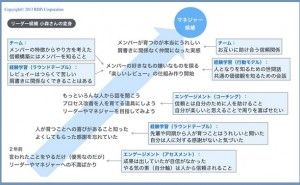

非合理的な信念は子ども時代の出来事や親の一時的な言動から作られ、大人になっても修正されないままになっていることが多いといわれています。非合理的な信念を持っていないかどうかを確認することがレジリエンスを高める第一歩です。図2.参照。

図2.非合理的・合理的信念、ABCモデル

3.思い込みを知る

人はそれぞれ自分の思考パターン持っているわけですが、その思考は無意識で行われるため、自分の思考パターンを把握するのは容易ではありません。無意識に一定傾向に考えてしまうので ABCモデルでは固定観念となっていますが、ここでは「思い込み」とよぶことにしたいと思います。

レジリエンスを高めるための第一歩は、感情や行動を決めている自分の思い込みを知ることです。そのためには、思い込みを言語化する必要があります。アドバイスを受けながら実施するのが効果的なのですが、簡単にやり方をお伝えし...