4. 「限界を決めるのは自分」

以前、アディダスがそのブランドイメージを伝える宣伝でとても印象的なことをいっていました。

モハメド・アリの言葉だそうです。自分自身と自分の能力に対して持っている自分たちの信念が、自らの経験に対する解釈を決め、限界も定めてしまうのです。「限界を決めるのは自分」なのです。テレビでこれを見たときには衝撃的でした。「不可能」のラインを、やる前から自分で決めると、そこまでしか到達しない、そこから先の上達はないのです。この「Impossible is Nothing」は限界を決めない、どこまでも上のレベルを目ざすという「熟達」の大切さを教えてくれます。不可能に対する考え方と同じように、目標に対する考え方でも「熟達」の考え方を知ることができます。

目標には「遂行(達成)目標(performance goal)」と「学習目標(learning goal)」とがあります。たとえば、チームの中で打率トップになるというのは遂行(達成)目標。苦手な内角低めをもっとうまく打てるようになるというのは学習目標です。遂行目標は結果フォーカスで、多くの場合は他人と比較した上で他人よりも優れた結果を目指します。学習目標はプロセスフォーカスで、自分自身がどれだけ上達しているのかに重きをおき、能力を伸ばすことを目指します。さて、何かをやろうと決めたとき、設定した目標は達成目標のことが多いですか。 それとも学習目標ですか。

遂行目標は一見良さそうに思えますが、自分が達成できるような目標を選ぶようになる、あるいは、達成できないようなものはあきらめてしまう恐れがあります。自分にはその問題をクリアするだけの能力がないからその課題は達成するのはあきらめようとなってしまいます。自分は補欠で、チームの中で打率トップはとても無理だと思うとそういう目標設定をしないことが多いと思いますし、自分よりもうまいチームメイトの存在が大きくなると、目標達成をあきらめてしまいがちです。「限界を決めるのは自分」というのを、今の自分にできることが自分の目標(限界)と解釈するのです。

一方、学習目標に明確なゴールはありません。上達するたびにどこまでも目標を高く設定します。能力は鍛えられるものであり、そのためには努力が必要だけれども、必ず課題を解決する方法があると前進するのです。内角低めに関する打率はどこまでも伸ばすことができるでしょうし、克服する弱点はいくつも見つかるでしょう。あることができるようになったらさらに上のレベルを目ざすために別のことをやりはじめます。「限界を決めるのは自分」だからこそ限界を決めないのです。どちらが「熟達」のマインドセットなのかは明らかですね。

5. 「熟達」のマインドセット

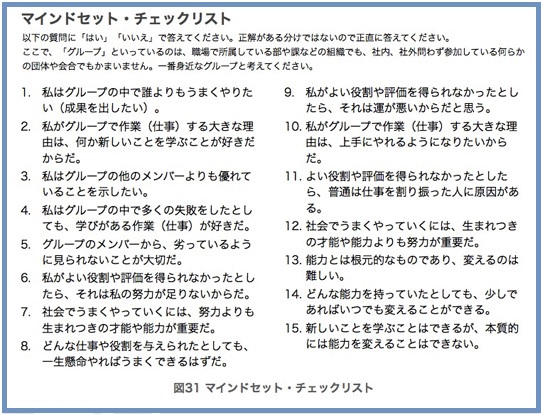

このような「熟達」のためのマインドセット(心の持ち方)は、教育心理学者キャロル・S・ドゥエックの人間の能力についての研究結果にその根拠を求めることができます。彼は、心の在り方がその人の学習の在り方、人生の在り方を決めると言っています。心の在り方には「固定的知能観 (fixed-mindset)」と「拡張的知能観 (growth-mindset)」という2通りがあり、それぞれ次のような特徴を持っています。「固定的知能観」を持つ人は、人間の能力は固定的であり変わらないと信じています。そのために努力を重視せず新しいことを学ぶことを避ける傾向があります。また、能力が固定的なので他人からどう評価されるのかが大切です。「拡張的知能観」を持つ人は、自分の能力は拡張的であり変わると信じています。能力は努力次第で伸ばすことができ、たとえ難しい課題であっても学ぶことで解決できると考えます。そして、大きな成果を上げる人は、能力は努力次第で伸びるという「拡張的知能観」を持った人が多いという研究結果があります。能力を伸ばせると考えるマインドセットを持つ人にとっては、がんばって新しいことを習得し、自分を成長させることができれば成功であり、成長できなければ失敗です。

一方、能力を固定的に考えるマインドセットを持つ人は、自分の才能や賢いことを証明できたり、自分の価値を確認できれば成功であり、つまずいたらその時点で失敗です...