前回のその1に続いて解説します。

1. メンタルヘルス問題を引き起こす出来事

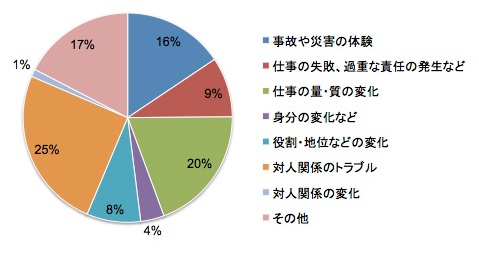

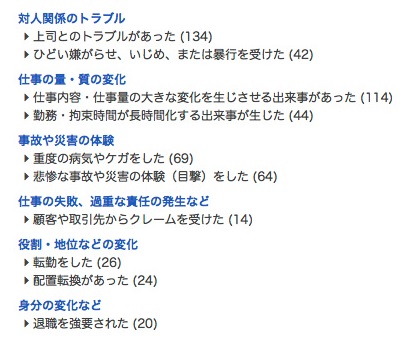

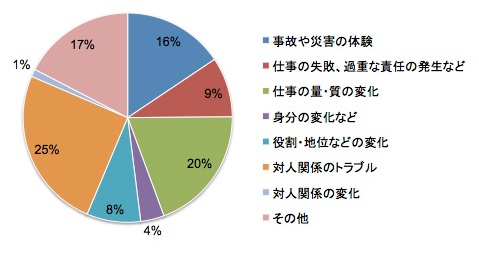

メンタルヘルス問題に至った出来事についても紹介しておきましょう。図4は、決定件数の出来事別の比率です。全産業の合計ですが製造業でも同じ傾向だと考えてもいいでしょう。

図4. 出来事別決定件数比率

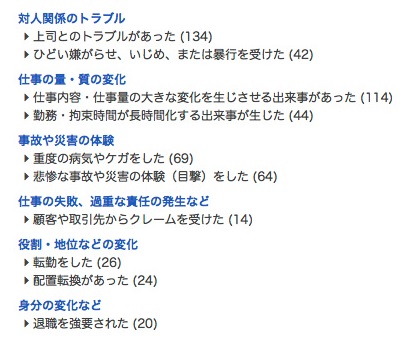

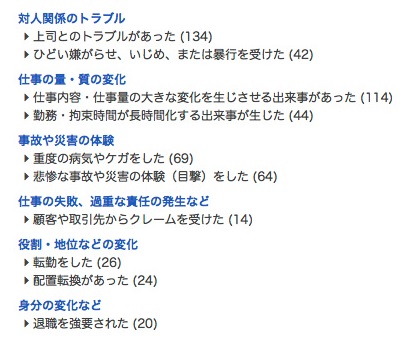

これを見ると、最も多いのが「対人関係のトラブル」、次が「仕事の量・質の変化」で、この2つで全体の45%を占めています。原因となった出来事について代表的な具体的内容も見ておきましょう(図5参照)括弧内は件数です。これを見ると、上司との人間関係と転勤や配置転換も含めた仕事の変化については、とくに注意を払う出来事であることがわかります。

図5. 精神障害等の出来事別労災決定件数の具体例

技術者の場合も、組織変更に伴う上司や同僚との人間関係、プロジェクト発足に伴う仲間や仕事内容の変化、新技術や新分野の対応、残業の長期化など、同様のイベントは日常的に起きており、これらの影響は同じように大きなものだと考えられます。メンタルヘルス問題を減らすためには、このような状況での個人的なケアに力を入れることが、まずは重要になってくるのは間違いないはずです。

2. 必要なのは組織と個人の両方に対する取り組み

中国、インドに代表されるアジア圏へと、競争の舞台は変化していますが、製造業は10年以上前からグローバルな競争を強いられており、熾烈な競争を強いられています。そのような中、開発現場は、生産性、効率、品質、機能など、常に「今」以上を達成することを要求されてきました。ISOやCMMIなどの新しい開発プロセスへの対応、無線や半導体などの日進月歩の部品への対応、シミュレーションなど新しい開発ツールの対応、品質工学や信頼性工学など古くて新しい技術への対応、知財などに関する新しいルールへの対応、プロジェクト管理などの管理手法への対応等々、開発現場での変化は次から次へととどまることはなく、技術者はそれらを自分のものにすることを要求されてきました。そして、今も要求され、今後も要求されます。

私自身、コンサルタントとしてこのような新しい仕組みや手法・技法の導入をお手伝いしてきましたが、組織に対するマネジメントレベルの仕組み導入という枠組みで考えることが多く、技術者個人個人の心にまで踏み込んだ活動ができていなかったという思いがあります。自社で改善、改革を進めている場合も含めて、基本的に、技術者の一人ひとりへの対応は課長や主任などのマネジャーやリーダーに任されていました。

そして、その任されているマネジャーやリーダーも、個人の力量で部下やメンバーの一人ひとりに対応することを余儀なくされ、そこには、有効な方法論も教育もないのが現実です。組織として新しい仕組みを導入する場合でも、集合教育やマニュアル作成レベルのことは行うものの、現場の技術者一人ひとりに対する働きかけをきちんと実施している例はほとんどないと言えるでしょう。

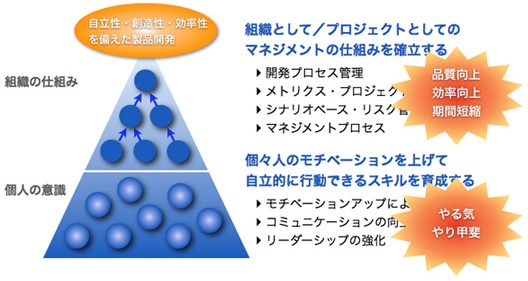

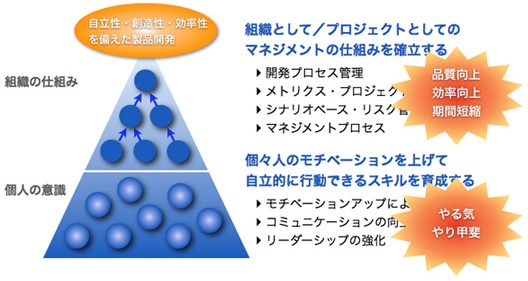

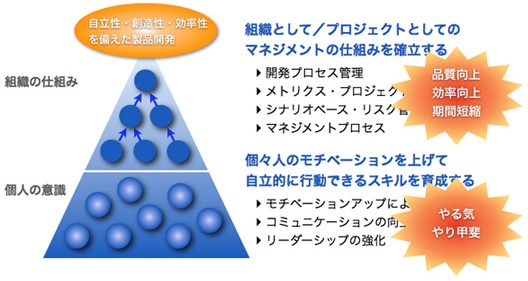

図6. 必要なのは組織と個人の同時並行改革・改善

これは、組織における仕組みを支えているのは個人である、という当たり前のことを真剣に考えていなかったということではないかと思います。図6に示すように、開発組織における仕組みの導入や改善は、個人の意識の改善・改革を並行して実施することではじめて想定した成果を達成することができるのです。個人のやる気やモチベーションが十分でなければ組織の仕組みは効果的に運用できません。

繰り返します。個人の意...