副業を超えた「複業」は、従業員だけでなく企業にもメリットがあり、そして少子高齢化が進む日本の社会全体にも貢献するトリプルウィンです。近江商人のモットーである「売り手よし、買い手よし、世間よし」の“三方よし”を実現する施策と言えるでしょう。本稿では、複業の効用と実現の課題を多角的に論じます。

1. 副業(複業)の盛り上がり

リーマンショック後の2009年「自動車メーカーなどの大企業が副業を認めた」と報道され話題になりました。一時帰休などの緊急措置を講じた結果、住宅ローンや子女の教育費などを捻出できなくなった社員が出て問題化しために、苦肉の策として副業を認めたのが正直なところです。

経済の回復と共に、一時帰休中などの条件付きで副業を認めた企業はもとの運用に戻したようですが、副業が禁止されていると多くの人が思い込んでいた時期のニュースなので記憶にある方もいると思います。実際には、多くの企業の就業規則では条件付きで副業を認めています。それは、法律で兼業が禁じられている公務員とは異なり、会社員が就業時間外で兼業することを無条件に禁止する法的な根拠はないからです。仮に無条件に禁止した場合、就業規則の定め自体が無効であるという判断が下される可能性もあります。

「副業禁止」と言っても、会社の許可なくして副業を行うことを禁止している場合がほとんどであり、言い方を換えれば「会社の許可を得れば副業を行うことができる」わけです。副業が認められるかどうかは、就業規則自体の条文によるのではなく「運用の実態」にかかっていると言えます。副業を認めている会社の事例としては、次のようなものがあります。

・副業禁止どころか「専業禁止」を人材理念として謳う「株式会社エンファクトリー」

・社長が「副業禁止を禁止しよう」と題する記事を著している「サイボウズ株式会社」

・「兼業解禁」というセンセーショナルな表現で話題になった「ロート製薬株式会社」

この他、リクルートのグループ各社でも副業が認められています。「副業禁止の会社では働きたくない」という人気ブロガーの記事も出ており、副業に対する一般の認識はかつてない高まりを見せているように感じられます

2. 複業は三方よし

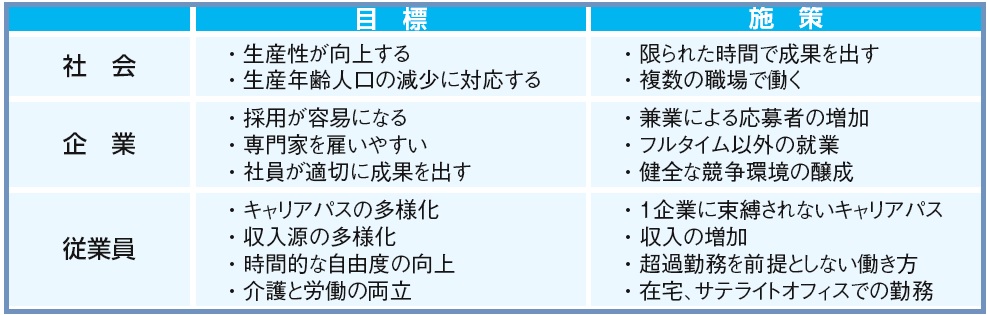

近江商人の理念は「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」です。労働者である従業員は、労働への対価を企業から得ると考えれば、売り手 →「従業員」、買い手 →「企業」、世間 →「社会」を含めた三者すべて満足するトリプルウィンの関係を築くことが重要です。売り手の従業員だけが得をして、買い手の企業が損をするようであれば、やがて企業は立ち行かなくなり、長い目で見れば従業員も路頭に迷うでしょう。社会的にもダメージがあります。また、売り手と買い手だけが満足し、世間に背くようであれば、長期的には世間からの制裁があるでしょう。

最近よく目にするCSRとは、単に社会貢献ではなく「企業の社会的責任」になります。企業は法人、つまり法律の上では人格を持つ社会の一員です。社会に対する責任を果たさなければ企業存続はありません。このように「三方よし」が、事業継続性の基本原理なのです。社会、企業、労働者の視点から、現在の経済環境と一般的な労働環境を考えると、図1に挙げた問題があります。

図1 現在の経済環境と一般的な労働環境の問題点

ワークシェアリングとホワイトカラーエグゼ...