【開発効率向上の重要性 連載目次】

- 製造業の生産性

- 開発効率向上の重要性

- 開発効率向上活動の考え方

- 開発効率向上、活動計画 1 GAP分析

- 開発効率向上、活動計画 2 開発投資効率の見積り

- 活動で考慮すべきこと 1 活動成果の定着

- 活動で考慮すべきこと 2 システム化

前回の開発効率を上げるには(その2)開発効率向上の重要性に続けて解説します。

3. 開発効率向上活動の考え方

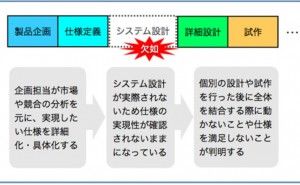

開発効率を向上させる活動はリソースを投資する活動であり、その目的は企業の経営目的に合致する改善の成果を少ない投資で得ることです。しかし、実際の活動においては、担当者の目的意識が次のように十分ではないために、目的と合わない手段を選択する/他で効果があったからというだけで、自部署に効果があるかが検証されない手段を選んで取組みが進められ十分な成果が得られない、途中での方向転換のために無駄な投資が発生する等の問題が発生するという例が多くあります。

- 本来の目的が共有されない、目的として認識されない

- 各人が意識している課題に注目し、本来の目的からそれてしまう

そうした弊害を避けるためには、活動計画を立てる前段階で目的や達成したい成果を明確に定めて共有することが重要です。ここでは、開発効率向上活動について考える手始めに、目的設定の際に考慮すべき3つのポイントについて解説します。

(1)活動の目的

「なぜ開発効率向上活動を行うのか」「どのような成果をもとめているのか」を明確化します。これは、主として経営的な目的であり、例えば次のような内容となります。

- ①予定通り開発ができず、製品の市場投入が遅れ、ビジネスチャンスを逃している

- ②人件費や設備投資が増大し、開発にかける費用がかさみ、採算が悪化している

- ③製品の品質が悪く、トラブル対応で全体の工数が圧迫されている

これらの例で求められている成果を開発のQCDの観点で言い換えると、次のように捉え直すことができます。

- ①は開発のスピードを向上させたい = D(Delivery)を改善したい

- ②は開発のコストを削減したい = C(Cost)を改善したい

- ③は開発の品質を向上させたい = Q(Quality)を改善したい

ここで注意すべきなのは、この内のどれを目指すかによって採るべきアプローチが異なり、またそれぞれが次のように相反する場合があるということです。開発効率向上活動をしていると、活動メンバーから「効率とは何を意味するのか」とよく質問を受けますが、それは、この点を定めないと活動の計画を立てられないということを表しています。

- 開発スピードを上げるために新しいツールを導入すると Dは上がるがCは下がる

- 開発品質を上げるためにレビューの時間を増やすと Qは上がるがC,Dは下がる

ただし、コストが主だが品質は犠牲にしないという目的の立て方もありますし、品質を上げることでトラブル対応のコストが下がり開発スピードも向上するといった副次的な効果もありますので、厳密にどれか一つを目的とするということではなく「(QCDの)〇を目的とするが、付随して発生する副作用も含めてトータルで成果を測る」という形で柔軟に考えることが必要です。

(2)活動の成果

通常の企業活動では、計画や進捗管理を行うために定量的に成果を測定できるKPIが設定されます。一方、開発効率向上活動においては、以下の理由から活動を行わなかった場合の基準が不明であるために成果の度合いを精密に測定することが難しく、しばしば活動を進める上での障壁になっています。

- 開発はプロジェクト毎に内容が異なるために、新たな開発プロジェクトで改善を適用したとしても、改善しなかった場合の数値が分らず、改善度合いが測定できない

- 各企業で開発環境が異なるため、市場にも開発効率についてのベンチマークは存在しない。

- 改善として教育などの効果が現れるまでに時間のかかる施策を実施した場合、他の要因による外乱で成果が見えなくなる。

そのため、それぞれの企業の事情にあった形で活動の成果を判断していくという現実的な基準を予め決める必要があります。

- 開発プロジェクト開始前に有識者が工数を見積り、それを基準値とする

- 日頃から開発者にアウトプット量、作業時間を記録してもらい、トレンドで判断する

- トータルのアウトプットで判断する

(3)活動の投資効率

開発効率向上活動は投資活動ですので、活動自体の採算が問われます。これを金額ベースで考えると、次の式で表すことができます。

- 現状の開発投資額 : Cd [¥]

- 開発効率の改善度合い: &Del...