▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

その時「何かおかしいな」と思ったのは私だけでした。これは何年か前の話ですが、とあるクライアント(A社)のマネージャーAさんから深刻そうな雰囲気で相談を受けたことがありました。会議室にはAさんの他にAさんの部下が数名、それに私がいました。打ち合わせの内容は、検討中のテーマの評価でした。なぜ「テーマの評価」をするのかと言えば、A社で求められているのが競争優位性(儲かるテーマの創出)だったからです。A社では経営層の指揮のもと、テーマを評価する活動を進めていました。テーマの評価というと、他人のしている仕事にケチを付ける側面がどうしてもゼロにはならないので、社内ではしにくいものです。社内担当者がテーマを評価するよりも、社外であるコンサルタントに依頼したほうが良いということで、私はA社に関わる事になりました。

はじめ、Aさん達の相談は極めてポジティブに進みました。Aさんの部下数名が個々に担当するテーマを私に説明してくれたのですが、どれも面白くて私は感心して聞いていたのです。テンポもよく、1テーマ10分くらいの時間で概要をお聞きしては私の方から「良いですね」という調子で会話をしていました、そのテーマの説明が来るまでは。そのテーマになった時のことです。それまではAさんの部下の方々が説明を担当されていたのですが、この時は説明がAさんに代わったのです。はじめ「このテーマはマネージャーのAさんが担当するのだな」とただ単純にそう思いましたが、あとでこのように代わった理由が分かるのです。Aさんがテーマの説明を始めた時から、私は違和感を感じ始めました。というのも、Aさんが「X市場のCAGR(平均市場成長率)は◯%で、2030年までに◯億円に成長します。(以下成長する市場の詳細が語られる)」といった、市場の説明を事細かに始められたからです。

1. どんなテーマだったのか?

「ん?何かおかしいな」と思い始めたのはその時でした。

Aさんは成長市場Xに関する話を一通り終えました。私はその後テーマの開発内容の説明があるのかな、と思っていましたが、説明はそこで終了しました。「・・・と、成長市場Xがあるのは分かっているのですが、テーマの内容はまだ決まっていません」と説明を締めくくられました。

「え、これで終了?テーマ検討段階とはいえ、ここで終了するのは何かおかしい」と私は思ったのですが、そのように思ったのはどうやら私だけだったようです。というのも、Aさんの部下は皆テーマの経緯について知っていたのでしょう、Aさんの説明を違和感なく聞いていました。その場の状況から察するに、違和感を感じているのは私だけでした。

非常に違和感があった私は、その原因が何なのかは分...

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

その時「何かおかしいな」と思ったのは私だけでした。これは何年か前の話ですが、とあるクライアント(A社)のマネージャーAさんから深刻そうな雰囲気で相談を受けたことがありました。会議室にはAさんの他にAさんの部下が数名、それに私がいました。打ち合わせの内容は、検討中のテーマの評価でした。なぜ「テーマの評価」をするのかと言えば、A社で求められているのが競争優位性(儲かるテーマの創出)だったからです。A社では経営層の指揮のもと、テーマを評価する活動を進めていました。テーマの評価というと、他人のしている仕事にケチを付ける側面がどうしてもゼロにはならないので、社内ではしにくいものです。社内担当者がテーマを評価するよりも、社外であるコンサルタントに依頼したほうが良いということで、私はA社に関わる事になりました。

はじめ、Aさん達の相談は極めてポジティブに進みました。Aさんの部下数名が個々に担当するテーマを私に説明してくれたのですが、どれも面白くて私は感心して聞いていたのです。テンポもよく、1テーマ10分くらいの時間で概要をお聞きしては私の方から「良いですね」という調子で会話をしていました、そのテーマの説明が来るまでは。そのテーマになった時のことです。それまではAさんの部下の方々が説明を担当されていたのですが、この時は説明がAさんに代わったのです。はじめ「このテーマはマネージャーのAさんが担当するのだな」とただ単純にそう思いましたが、あとでこのように代わった理由が分かるのです。Aさんがテーマの説明を始めた時から、私は違和感を感じ始めました。というのも、Aさんが「X市場のCAGR(平均市場成長率)は◯%で、2030年までに◯億円に成長します。(以下成長する市場の詳細が語られる)」といった、市場の説明を事細かに始められたからです。

1. どんなテーマだったのか?

「ん?何かおかしいな」と思い始めたのはその時でした。

Aさんは成長市場Xに関する話を一通り終えました。私はその後テーマの開発内容の説明があるのかな、と思っていましたが、説明はそこで終了しました。「・・・と、成長市場Xがあるのは分かっているのですが、テーマの内容はまだ決まっていません」と説明を締めくくられました。

「え、これで終了?テーマ検討段階とはいえ、ここで終了するのは何かおかしい」と私は思ったのですが、そのように思ったのはどうやら私だけだったようです。というのも、Aさんの部下は皆テーマの経緯について知っていたのでしょう、Aさんの説明を違和感なく聞いていました。その場の状況から察するに、違和感を感じているのは私だけでした。

非常に違和感があった私は、その原因が何なのかは分からないままでした。それで、違和感を率直に口にして更に詳しい情報を得ようと思いました。「成長市場Xが成長するのはとても良くわかったのですが、肝心のテーマがどのような開発内容なのかは示されていません。どうも違和感があるのですが、このような検討になった経緯について教えていただけますか?」

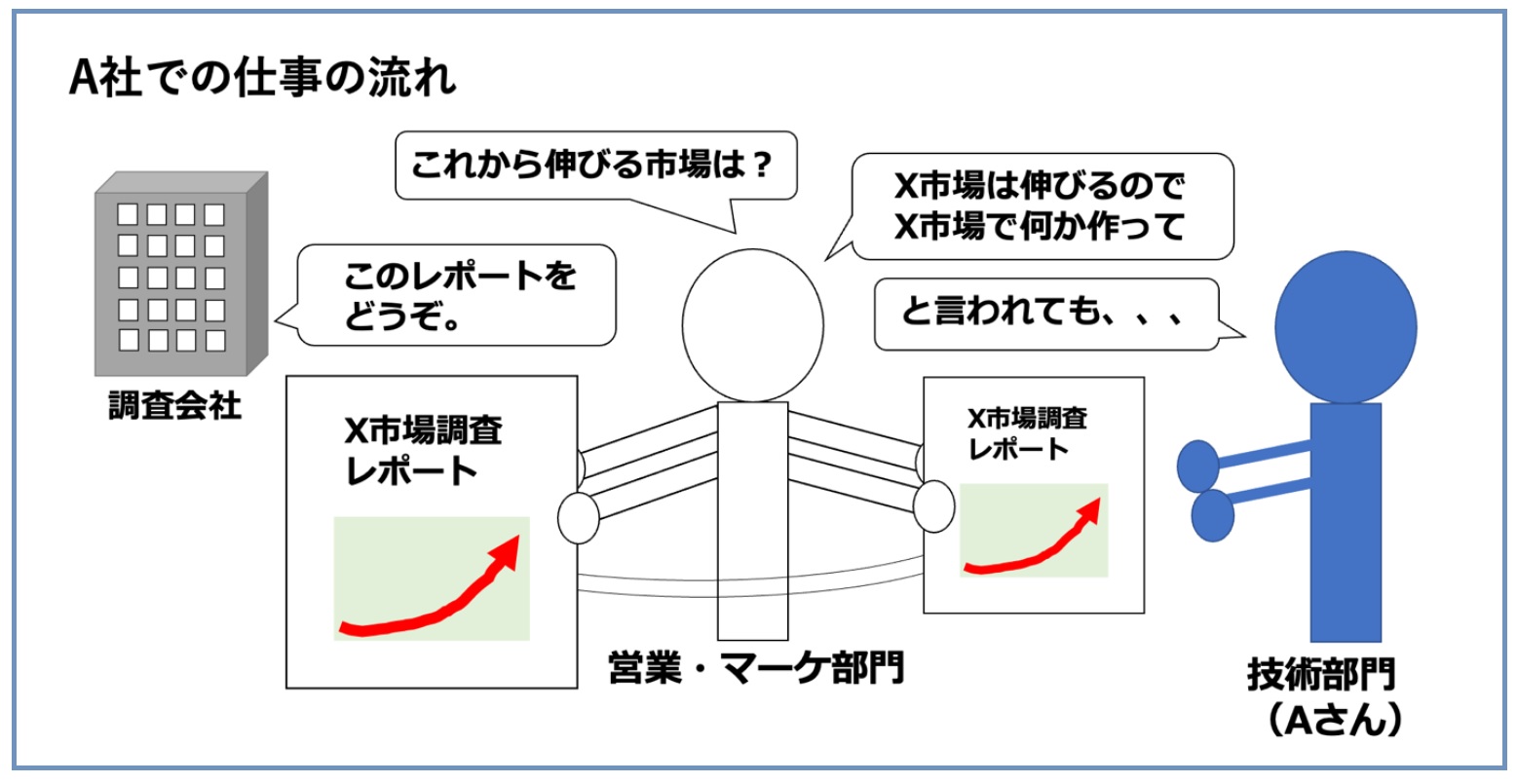

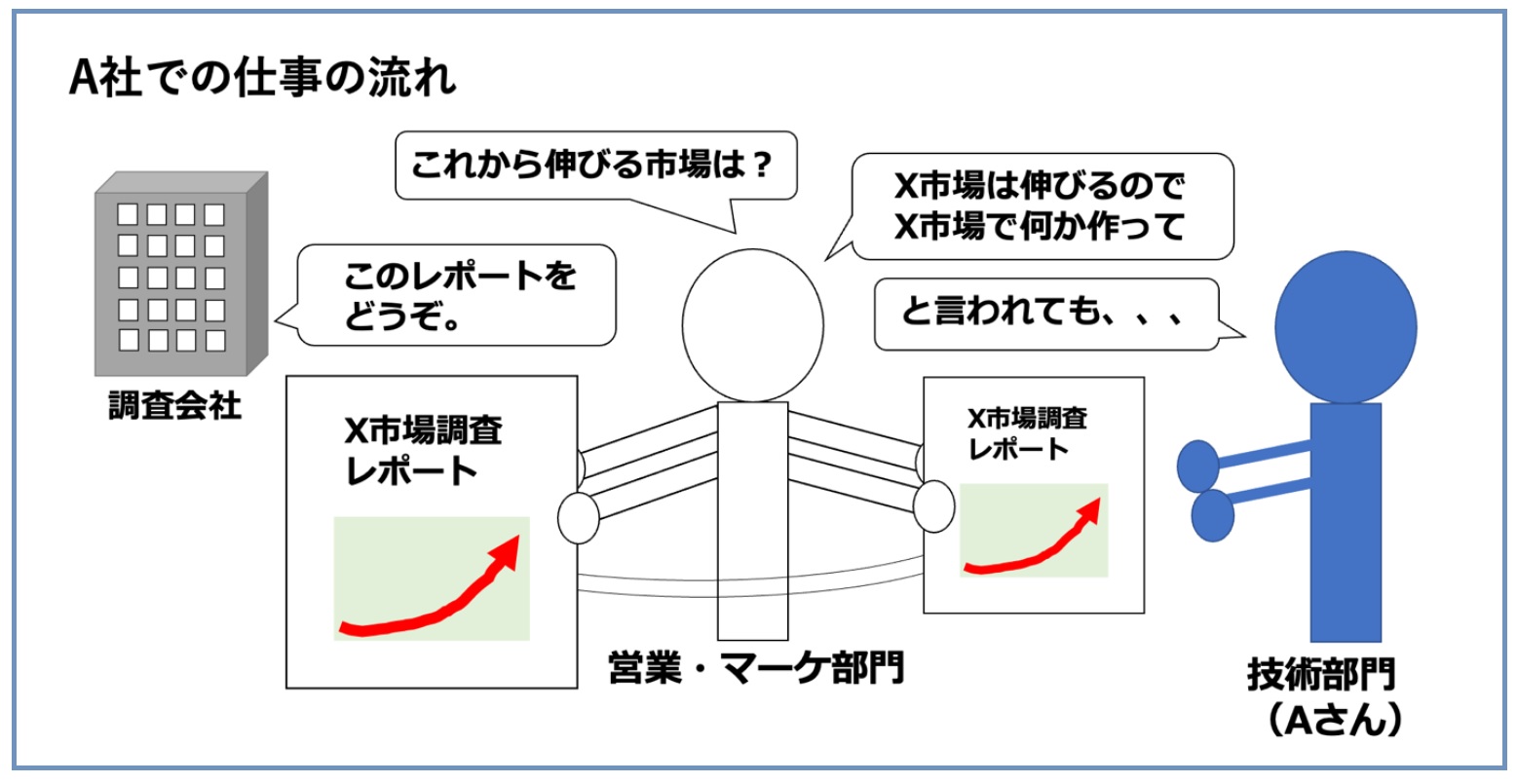

「このテーマは営業マーケ部門からの依頼案件でして、このようなことを依頼されているのです。」淡々と話し始めたAさんの話しぶりからは、いつもの仕事をいつものようにこなしているような印象を受けました。営業マーケからの依頼は通常はマネージャーが最初に担当するということで、Aさんが仕事に違和感を感じているような感じはありませんでした。

しかし私には、Aさんのその一言でA社のことが分かったような気がしました。Aさんの説明に違和感を感じた理由が分かっただけではありません。それだけでなく、A社がコンサルタントの私に依頼をして社内テーマの競争優位性を評価している理由についても分かった気がしました。口にはしませんでしたが「なるほど!そういう仕事がA社内では横行しているのか!」と思いました。

理解が進んだような気がした私ですが、興奮を抑えて冷静に質問を続けました。「なるほど、営業マーケ部門からの依頼なのですね。ただ、わたしが直感するに、このような流れの検討でうまくテーマになることはないように思いますけど、このまま検討してうまくテーマにできると思われているのですか?」と私はお聞きしました。そうするとAさんは我が意を得たような表情で「やっぱりそう見えますか?」と言いました。淡々と仕事をしているように見えたAさんですが、実はAさんも違和感を感じたり、苦しかったりしたようだったのです。

2. A社内で横行していたことは?

「はい、成長市場Xがあることは認めますけど、このまま検討しても後発参入で差異化もできず、ほとんどうまく行かないでしょうね」私がそう言うと、Aさんは大きく頷きながら「そうですよね」と続けられました。正直な話、テーマを検討している人に対して「うまく行かないでしょうね」というのはモチベーションを大きく削ぐため禁句だと思うのですが、この状況なら言ってもいいかな、と思ったのです。

「営業マーケ部門とは成長市場Xのテーマ検討をしない方向で交渉を重ねているのですが、彼らの言う事にも一理あると思いますので最後には押し切られてしまうのですよね」とAさんが苦しい胸の内を説明してくれました。その後テーマについてのやり取りをして、Aさんは長年のご自身の疑問を口にされました。「こういう仕事の流れが長年続いているのですが、当社の仕事のやり方についてどのように思われますか?」と

質問を受けた私は少し慎重になりました。というのも、会議参加者に営業マーケ部門の方がいるとまずいと思ったので、参加者のご所属を確認したかったのです。Aさんの説明によるとその場にはAさんの部下、つまり技術部門の方しかいないことが確認できました。

営業マーケ部門の方がいないことを確認した私は「私の視点で申し上げますと、営業マーケ部門がサボっていますね。(付加価値のついた)仕事をしていないと思います。」と言いました。それを聞いて、Aさんはじめ参加者の表情が明るくなったような気がしました。「よくぞ言ってくれた」と言わんばかりの表情でした。

「長年こういう仕事の流れが続いていたとのこと、相当大変だろうと思います。だって彼らの背景には市場調査レポートがあるのですよね?市場調査レポートを根拠にして『成長市場で何かしろ』って技術部門に言うのですよ。しかも、自分達で調べた情報ではなく、調査会社から買ってきたレポートですよ。非常に楽な仕事ですよね。」と私は皮肉交じりに続けました。Aさん達はうなずき「そうそう」と言っていました。

3. 営業部門の仕事ぶりは?

実際に、Aさんの説明した成長市場Xのデータは営業マーケ部門からもらったものだったのですが、そのデータの出所は外部の調査会社から買ったレポートだったのです。

さらに、その他には何もしていないことが分かりました。例えば、後発参入はただでさえ不利ですから、一般的には営業マーケ部門から後発参入をする依頼には気が引けるだろうと思います。それでも依頼するのだから、その依頼に際してそれでも後発参入する理由、例えばA社の強い技術や差異化のポイントを提示して技術部門に依頼するのがマナーだろうと思います。しかし、それすらも「なかった」とのことでした。

以上のことから、まさに営業マーケ部門が情報に付加価値をつけずに右から左に流していただけの仕事をしていた姿が明らかになりました。要するに、営業マーケ部門が仕事をサボっていたのです。少なくとも私にはそう見えました。ただし、ただ単純にそれだけというわけでもありませんでした。サボった仕事でも成立する背景には、それでも請けてしまう受け手(技術部門)があり、それに甘えている構図があるということです。

そのことを指摘するために「こうした無理筋な依頼ははじめから断るべきだと思いますし『きちんと前処理をした依頼をして欲しい』という要望を技術から営業に出すべきだと思いますよ」と私はAさんに話しました。技術も安請け合いしないほうが良いとお伝えしたかったのです。これにはAさんも反省の色を浮かべていました。

さて、皆さんの会社ではこうした無理筋な依頼と安請け合いが起こっていないでしょうか?言うまでもなく、営業マーケ部門で、調査会社から市場レポートを買って右から左に技術部門に流せば仕事が成立すると思っているとしたら大間違いです。技術部門は安請け合いをしてはいけません。これはあまりにも当然のことではないでしょうか?

ただ、読者の皆さんと共有したいことがあります。それは、A社は実在の事例だということです。そのため、みなさんの会社では起こらないことを願いますが、起こり得ると思います。そもそも勝ち筋ではないテーマで勝ちに持っていくのは難しいものです。しかし「市場が成長する」などと根拠を持って迫られるとついつい折れてしまいます。そうした無理筋依頼と安請け合いの果てに待っているのはどのような結果でしょうか?延々と続く消耗です。働けど働けど稼げず。「貧乏暇なし」です。

気を引き締めて行きましょう。安請け合いの果てにあなたと部下を待っているのは「貧乏暇なし」です。あなたはそうなりたいとは思っていないはずなのですから。

次回に続きます。

【出典】株式会社 如水 HPより、筆者のご承諾により編集して掲載