1. モチベーション 3.0

「モチベーション 3.0」はダニエル・ピンクの本です。ある会社と一緒に技術者のやる気を引き出すための仕組み作りを作っていて、参考文献としてこの本を読みました。正直なところ、どうしてもっと早く読まなかったのかと後悔しました。モチベーションについて話をするときにはこの本の内容を知っていることを前提条件にしてもいいと思います。いや、モチベーションを語る人は、この本の内容を理解していることが必須です。ということで、今回、この内容を紹介しておきましょう。

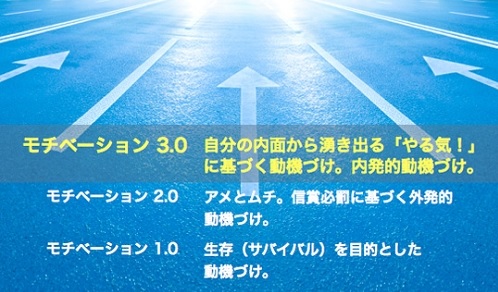

原題は「Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us」。わかりづらいタイトルですが、日本語版では「モチベーション3.0」です。「Web2.0」で流行った表現を使って「モチベーション 3.0」とタイトルをつけたことで、わかりやすくて新しいキャッチーな印象になりました。では、各バージョンの定義を紹介しておきます。

図16. モチベーションのバージョン定義

「やる気!(Drive!)」の「!」は継続を意味しています。日本語版ではまえがきで次のように言っています。本書は今をときめくアメリカのベストセラー作家ダニエル・ピンクの最新作『DRIVE』である。原題のドライブという語感は日本語ではクルマの運転、などという意味にも取れるし、何物かに駆り立てられる、という意味でも使われる。しかし持続してやる気を出す、という意味でよい訳語が見つからなかったので本書では「 やる気!」と!マークをつけている。このモチベーションのバージョン定義で考えてみると、ほとんどの会社でやっていることはモチベーション 2.0 の域を出ていないことがわかります。

たとえば、多くの組織で年度方針を作り、それを部や課、最後には個人の年度計画にブレークダウンすることが行われています。これは、組織方針と乖離することなく自分自身の成長につながるように年度計画を立てることが、一人ひとりが自分の成長計画を作ることでやる気につながるだろうというねらいです。でもこれは、最終的に査定(評価)につながるわけですから、アメとムチの仕組み、つまりモチベーション 2.0 の動機づけです。また、改善提案を出すと賞金がもらえるとか、特許や発明を出すと表彰されるとか、そういうったキャンペーン的な仕組みもよく行われていますが、これも、報酬をベースとしたモチベーション 2.0 の動機づけということがわかります。多くのやる気を起こさせる方法は何かとおカネなどの報酬と結びつけているわけです。何の報酬もなく「根性でとにかくやれ!」というのよりはいいのでしょうが、多くの組織では、与えられた動機づけ(外発的動機づけ)である古いモチベーション 2.0 の仕組みが主流なのです。

2. モチベーション2.0の問題

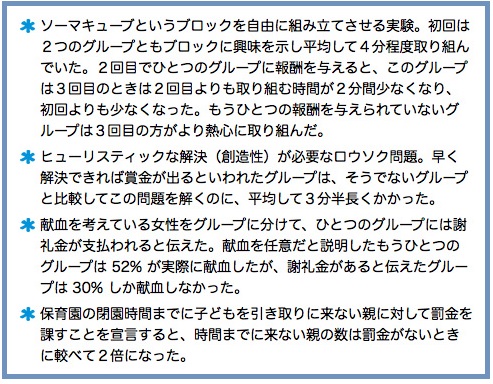

このように普通に使われているモチベーション2.0ですが、ルーチンワークのような機械的な作業の場合にしか有効ではないことを明らかにしています。さらに、意欲を持ってやっていた仕事や創造性を必要とする仕事は、報酬を約束した時点で、つまらない退屈な仕事になってしまうということです。本の中では次のような経済学者や心理学者による様々な実験結果を紹介しています。

図17. モチベーション2.0の実験結果

アメ(報酬)とムチ(罰)が逆効果であることは様々な実践で明らかなのです。自分のこれまでのことを考えても思い当たることがいくつもあります。表彰制度や賞品や賞金がもらえるような仕組みがありましたが、そういうイベントがある度に何だかダルい感じになったり、表彰される人やおカネをもらった人に対して嫌みなことを考えたりしていました。情けない話ですね。でも、モチベーション2.0が反対にやる気を失わせるというのはとても納得感があります。

言われたからやるのではなく、自分の内部から湧き出るやる気(内発的動機づけ)によって、やりたいからやっていた(やっている)経験もあります。先ほどの例とは違って、残業規制などで「やるな」と言われると不満になったり、仕事を途中でやめて家に帰るのが嫌になるような経験です。これはまさにモチベーション3.0です。新しいことをやる喜びを感じたり、自分の能力をさらに高めることができると思ってやっているわけです。やりがいを感じる仕事ですね。そして、何らかの目標設定をしてその目標をクリアすると報酬を約束しますという「交換条件つきの報酬(...