【設計部門の仕組み改革 連載目次】

前回のその1に続いて解説します。システムやツールの導入を伴う

設計部門の仕組み改革について、事例を使って解説します。仕組み構築を計画している場合、ゴール設定はできているはずですから、現在地点の確認と頂上までのルート設定を中心に考えましょう。ゴールは開発効率2倍と仮定します。

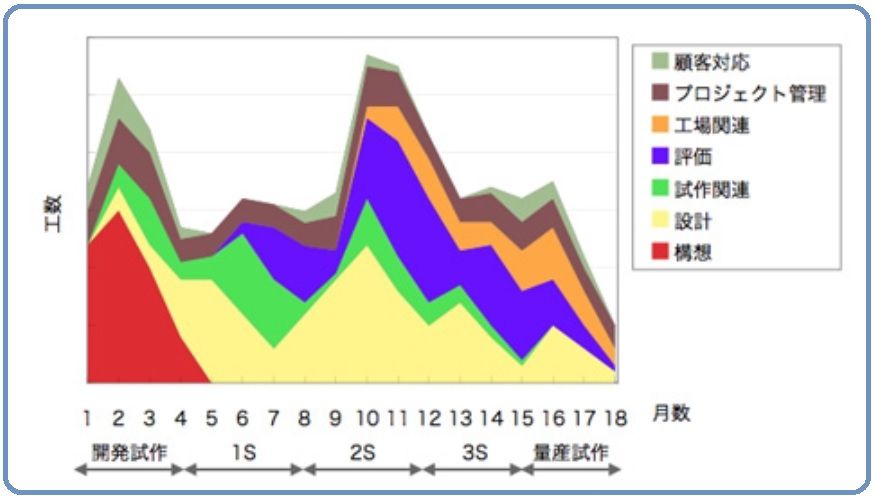

開発効率2倍をゴールとしているわけですから、まず現在の開発効率を把握する必要があります。繰り返しになりますが、最初にシステムやツールを選ぶ、もしくは他社事例で判断するという姿勢では、そこに目標達成のためのロジックは存在せず、開発効率2倍というのは単なる努力目標でしかありません。ゴール目指してがんばって、期限にできた結果がゴールになるという「できた成り」の開発と同じです。ゴール設定に加えて、現在位置の把握とゴールまでのルート設定を行うことが、目標達成のロジックを持つということにつながります。現在の開発効率を把握するための最初のステップは、典型的な製品開発における工数の使い方を可視化することでしょう。図20は、ある設計部門での典型的な製品開発プロジェクトにおける工数の使い方です。

図20.製品開発における開発工程ごとの工数推移

少し製品開発の背景を説明しておきます。この製品は最初にモックアップレベルの試作機を製作してこれにより受注が確定します。その後、顧客サイドで評価や進捗確認を行うために、ほぼ3ヶ月ごとにサンプル製品を顧客に渡す必要があります。この例では3回のサンプル出荷を行っています。サンプルの評価結果を確認しながら社内では量産準備に入り、最終認定のためにプリプロ機を顧客に渡します。スケジュールとしてはこのような流れになりますが、実際の工数の使い方は図20に示すスケジュールのように段階的に進んでいるわけではありません。

図20を見てまず気づくのは、設計者の本来業務である設計作業、試作のための部品手配や製作依頼、評価環境準備などの試作関連作業、そして、品質や完成度を確認するための評価作業が、開発期間を通じて常に並行して行われているということです。これに加えて開発後半になると、製造のための各種指示や図面作成(支援)、トラブル対応などの工場関連作業が並行作業として加わります。さらに、リーダークラスの技術者は、並行作業にプロジェクト管理や顧客対応作業も加わります。

このような並行作業状態になっている主な原因は次のようなことが起きているからです。1S の設計完成度が低いために評価が長引いてしまい、1S の評価が完了しないまま 2S の設計を開始せざるをえない。そして、1S の評価で見つかった不具合は 2S に反映させることができなくなり、3S で反映させることになる。さらに、3S の設計中にはやはり 2S の評価をやっている最中である。このような状況でサンプルの完成度が低くなり、顧客からのクレームや仕様変更要求が増えてしまい、設計変更や試作依頼の調整作業が長引いている。このような状況になっているのです。

実際は現状調査と分析をさらに進める必要がありますが、この時点でも、例えば、電気設計と機構設計のツール間の連携、設計ナレッジの共有データベース、テスターによる評価時間短縮といったツールやシステム主導のソリューションでは十分とはいえないでしょう。もちろん、図20 を見てもわかるように、設計や評価作業の工数は大きなものですから、これらのツールやシステムが役立つことは間違いありません。しかし、開発効率2倍というゴールまでの『最適ルート』になっているかどうかの検証が必要なのです。

現状がこのように把握できれば、ゴール達成のためにどのようなルートを設定しなければならないのかを考えることができるようになります。いろいろなことが考えられると思いますが、た...