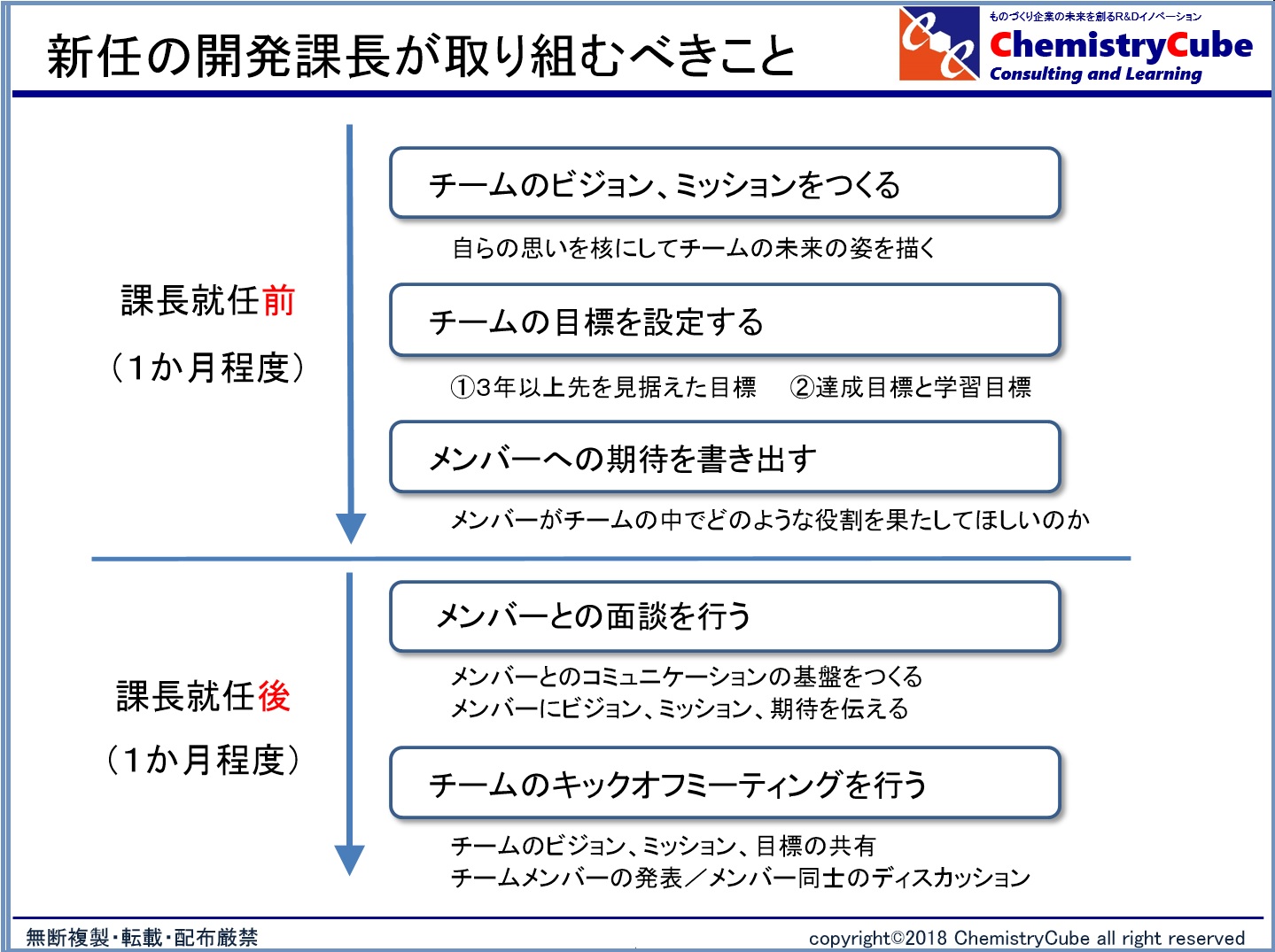

今回は、新任の開発課長が学ぶべきこと、課長就任前に3週間で準備をすべきこと、さらには課長就任後に取り組むべきことについて解説します。

1. 開発課長として学ぶべき5つの分野

- 戦略マネジメント

- プロジェクトマネジメント

- 技術マネジメント

- チームマネジメント

- リーダーシップ

この中でも、最初に学ぶべきことは、チームマネジメントとリーダーシップです。開発課長として30名程度の組織を動かすと想定すると、チームマネジメントとリーダーシップが特に重要になります。

しかし、慌てて関連書籍を読む、セミナーを受けるなどといった座学の学習をする必要はありません。3週間程度で、開発課長としてチームマネジメントを実践し、スムーズにチームを立ち上げるための準備期間として時間を使ってください。そこで、残された期間を1週間単位で3つのステージに区切り、それぞれ以下のことに取り組んでください。

【ステージ1(1週目)】 「チームのビジョンとミッションをまとめる」

これからあなたが担当するチームについて、ビジョン(将来のありたい姿)とミッション(本来の役割・使命)を考えてください。「自分はどんなチームをつくりたいのか」、「自分のチームは何を期待され、どのような貢献が求められているのか」、自分なりの考えをまとめてください。

【ステージ2(2週目)】 「チームの目標を設定する」

チームの目標を設定するうえで、押さえておくべきポイントは2つあります。

- 少なくとも3年以上先を見据えて目標を立てること。

- 「達成目標」と「学習目標」の2つの目標と立てること。

「達成目標」とは、チームが実現すべき事業業績に直結した目標です。「学習目標」とは、仕事をとおしてチームがどのような能力を磨いていくのかを視点とした目標です。

【ステージ3(3週目)】 「メンバーへの期待を書き出す」

メンバー一人ひとりの顔を思い浮かべながら、「ベテランのAさんには、自分の仕事だけでなく、チームのまとめ役や後輩の指導などの役割を担ってほしい」「中堅のBさんには、チームの技術力を高めるために新しい技術の習得を積極的にリードしてほしい」など、各人がチームの中でどのような役割を果たしてほしいのかを具体的に書き出してください。

事前準備でまとめた内容については、上司に見てもらうことをお奨めします。特に、チームのビジョン、ミッション、目標について上司としての意見や考えを反映させておくは、具体的なサポートを引き出すことにつながります。

以上が、3週間程度の準備期間で、取り組むべき内容です。

2. 開発課長に就任してからの1ヶ月間

次に、開発課長として仕事をスタートさせた【直後の1ヶ月間】に、チームを立ち上げるためにぜひ取り組んでいただいきたいことをアドバイスします。

最初は、メンバー一人ひとりとの面談です。時間は1人あたり20分程度でよいと思います。1日に2人くらいを目安に行い、就任度2~3週間で全員面談するようにください。

...