レジリエンスを高める技術、

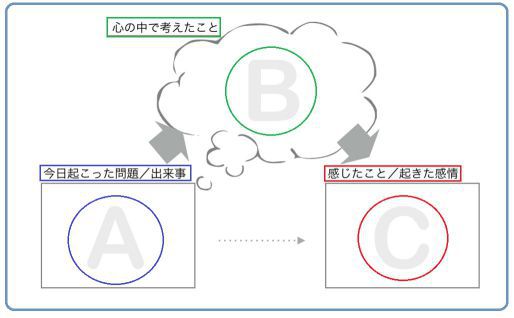

前回の楽観性に続いて、今回は、心理的柔軟性(Mental Agility)です。

1.思考のクセを知る

気持ちが落ち込んだ状態や逆境から抜け出すためのレジリエンスを高める6つの力の4つ目は「心理的柔軟性(Mental Agility)」です。心理的柔軟性とは、柔軟かつ論理的な思考を持ち、他の見方ができるようなスキルなのですが、そのためにはまずは自分の思考パターンや思い込みを知ることが大切です。

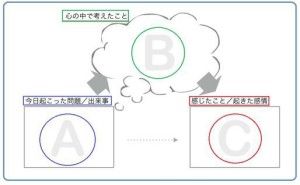

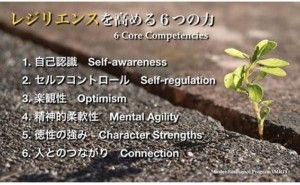

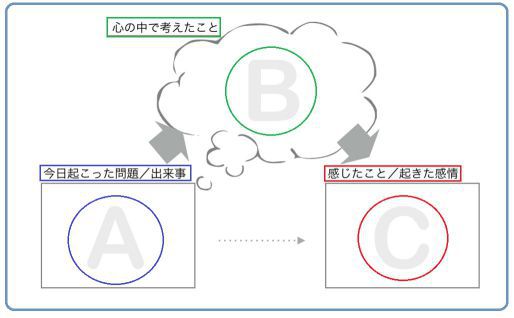

第2回「自己認識」で紹介した ABC モデルでの自己分析をやってみることをお勧めします。図1を使うといいでしょう。

図1 思い込みワークシート

いくつかのネガティブな出来事に対してこの思い込みワークシートを書いて「心の中で考えたこと(B)」を見てみると、考え方に一定の傾向があることがわかると思います。これが思考のクセであり、できることを狭めてしまったり、誰もが自分と同じように考えると思い込んだりして、知らず知らずに柔軟な思考を妨げ、落ち込んだ状態から抜け出すことを難しくしてしまいます。

このような落ち込んだ状態や窮地から抜け出すためには、柔軟な考え方ができる力を取り戻すことが大切で、そのためには、客観的にまず自分の思考のクセを知る必要があります。

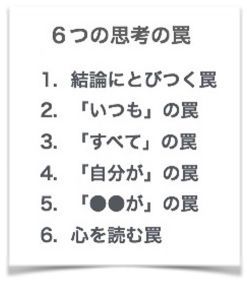

2.思考の罠(ワナ)

この思考のクセは細かくは一人ひとり違いますが、実は多くの人に共通するクセがあります。その中には、現実や事実ではない思い込みによって、考え方や行動を狭めてしまう厄介なものがあります。この思い込みにとらわれてしまうと、罠にかかった動物のように身動きできなくなってしまうのです。

ここでは、そんな誰もが陥りやすい思い込みである「6つの思考の罠」を紹介したいと思います。悲観的になったり、無気力になったりしているときに、思考がこの罠に陥っていないかを確認してください。罠にかかって苦境に陥ったとしても、柔軟性を取り戻せば抜け出す力も取り戻せます。

(1)結論にとびつく罠

深く考えずに結論を出してしまう思考です。たとえば、声をかけたのに返事がなかったことでその人から嫌われていると考えたり、ダメ出しされただけで自分にはこの仕事は向いていないと考えたりすることです。

このようなときは、出来事に対して結論を出すまでの途中段階を飛ばしていたり、極端な結論になっていることが少なくありません。声をかけたのに返事がないのはこちらの声が聞こえなかったのかもしれませんし、ダメ出しされたのは仕事に対する適性の問題ではなく確認が足りなかっただけなのかもしれません。自分の思い込みで即座に結論を出してしまっていることが多いのです。

結論を出すのを急がず、広い視野でどのような可能性があるのかを考え、論理的に結論を導いているかどうかを自分自身に問いかけることが大切です。

(2)「いつも」の罠

1度のことや数回同じことが続いたことで、いつも同じことになると考えてしまう思考です。たとえば、後輩に飲みに行こうと誘ったのにあっさりと断られたことで、また誘ってもどうせ断るようなつき合いの悪いやつだと決めつけたりすることです。

永久に同じことを繰り返すに違いないと考えてしまうわけですが、相手には事情があっただけでいつも同じだとは限りません。その後輩は、断る理由を言いづらくてついそっけない態度になったのかもしれませんし、別の日には快く誘いに乗るかもしれないのです。

「いつも」と一般化できるほど事例や証拠は十分なのか、別の可能性もあるのではないかと、意識して考えることが大切です。

(3)「すべて」の罠

ひとつの出来事、あるいは、いくつかの個別の出来事から、すべてが同じだと考えてしまう思考です。0か 100 という All or Nothing でものごとを決めつけてしまう思考も同じです。たとえば、上司に自分のアイデアを提案して却下されたことで、「自分には能力がないんだ。この仕事を続けることは無理だ」と結論づけてしまうようなことです。

提案以外のことではうまくできていることもあるはずですし、上司と話してみれば、その提案の良かった部分と悪かった部分を詳しく教えてくれるかもしれません。自分の行動すべてに NG を出されたわけではないはずです。

どんなことであっても、何もできない、何もないというような極端なことはありません。例外となることや、中間となることがないのかを冷静に考えることが大切です。

(4)「自分が」の罠

原因はすべて自分にあると考えて罪悪感に陥ったり、良くないことが起きたときにその原因は自分にあると考えてしまう思考です。たとえば、ある顧客への売り込みが失敗したときに「自分のせいで売り込みに失敗してしまった。部署のみんなに顔向けできない」と考えてしまうようなことです。

世の中や人間関係は複雑なのですから、すべてが自分だけのせいということはあり得ません。その顧客にはその商品が必要なかっただけかもしれませんし、単に予算が確保できなかっただけなのかもしれないのです。

すべてが自分のせいだと考えるのは、逆に言うと、自分が世の中の出来事や他人をすべてコントロールできると考えているということです。そんなことはできるはずがないのですから、すべてが自分のせいだというのも現実的ではないのです。

(5)「●●が」の罠

いろいろな要因や見方があるにもかかわらず、すべて他人や周りの状況に原因があると考えてしまい、その原因によって自分を苦しめてしまうような思考です。たとえば、仕事が面白くないことを上司のせいだと考え、その考えが高じて上司の顔を見るだけで気分が悪くなり、その結果仕事が嫌になるというようなことです。

「自分が」の罠と同様に、原因のすべてがある特定の人や出来事にあるというのは現実的ではありません。自分の考え方や行動で状況が変わることは多いものです。自分にも原因があるのではないかと考えることが大切です。

(6) 心を読む罠

その人の考えていることや状況がわかっていると思い込んだり、その人は自分の状況や考えていることをわかっているはずだと思い込む思考です。たとえば、伝えることがあり同僚に声をかけたのに返事がなかったとき、「昨日お願いされたことをやっていないから、きっと怒っているんだ」と考えてしまい、気が引けて伝えるのをやめてしまうようなことです。また、メールを出したにもかかわらず返事がないと「何かカチンと来たのかな」とあれこれ心配したり、「困っているのはわかっているくせになんて奴だ」と怒ったりすることです。

返事がないのは、仕事に集中していて聞こえなかっただけかもしれませんし、返事の声が小さくて自分が聞こえなかっただけかもしれません。メールの返事がないのも単にメールを見ていなかったり、返事はしなくてもいいと思っているだけなのかもしれません。

相手の状況や考えていることがわかっているというのは思い込みであり、どうしてかなと思った時には遠慮せずに話しをしてみれば解決することは多いものです。相手に対する思い込みを避けて、自分はどうしたいのか、どう考えているのかを伝えて、その上で、相手の行動についてもどういうことなのかを率直に聞くことが大切です。

3、自分の思考を客観視することの重要性

6つの思考の罠に陥ることや思考のクセにとらわれることは自分にはないと思うかもしれませんが、身近な人に指摘されて驚いたり、ムッとしたりしたことはないでしょうか? 自分の思考を客観視するのは難しいものです。身近な人の方がよくわかっているということも多いものです。そして、気持ちが落ち込んだときや後ろ向きになったときほど、自分の思考パターンにとらわれて身動きできない状態になりがちなのです。ぜひ、自分の思考を振り返ってみてほしいと思います。

この思考のクセは細かくは一人ひとり違いますが、実は多くの人に共通するクセがあります。その中には、現実や事実ではない思い込みによって、考え方や行動を狭めてしまう厄介なものがあります。この思い込みにとらわれてしまうと、罠にかかった動物のように身動きできなくなってしまうのです。

この思考のクセは細かくは一人ひとり違いますが、実は多くの人に共通するクセがあります。その中には、現実や事実ではない思い込みによって、考え方や行動を狭めてしまう厄介なものがあります。この思い込みにとらわれてしまうと、罠にかかった動物のように身動きできなくなってしまうのです。