1.意匠とデザインの関係

意匠法がデザインを保護しているとはいっても、それはデザインのごく一部を保護しているに過ぎません。一部というのは、領域の問題と深さの問題です。

領域の問題というのは、意匠法が保護するのは「物品」に係るデザインのみが対象であるということ。デザインの領域は物品に係るものだけでなく、インテリアデザインや環境デザイン、都市デザインのような「空間」を対象とするものに及びます。近年では企業経営のデザインという言葉も使われ、Gマークでは「商品の開発手法」というような無形のデザインも対象とするようになりました。

深さの問題というのは、意匠法は「成果物」を「形態」として把握し保護するのであり、そこに思想性を明確には認めていないということです。発明は「技術的思想」ですが、意匠法には「思想」の二文字が欠落しています。

ここに大きな問題が生じてきます。有り体に言えば、意匠に思想性を認めて創作の視点を重視して特許的に位置づけていくのか、それとも単に「物の色や形」という成果の面のみで捉えて市場における識別性を重視して標識法的(商標法的)に位置づけていくのか、ということです。

2.デザイン開発

2-1.デザインの工程

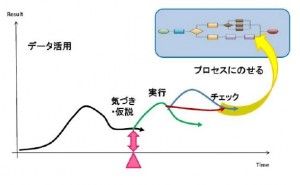

さて、デザインって何なんだ、に戻ります。「物品のデザイン」に的を絞って、デザインを見ていきたいと思います。「物品のデザイン」は、その成果物としては「物品」の色や形として表現されます。では、その色や形はどのようにして作り出されるのでしょうか。色や形には裏付け、ある意味の必然性があります。デザイン開発の流れをステップ毎に示すとおおむね以下のようになります。

(1)従来品の問題点の抽出・把握

(2)問題点を解決するための理念的な提案(商品コンセプト)

(3)問題点を解決するための(=商品コンセプトを実現するための)造形的な提案

(デザインコンセプト)

(4)提案の検証。量産に適するか。コストの評価など

(5)最終デザイン(意匠)の決定

どうですか。発明の過程と同じではないでしょうか。実際にデザイナーは(1)(2)の過程では技術者と共同することもしばしばです。以下のような、「産業用ヘルメット」のデザイン開発を例にとって見ていきます。

2-2.具体例

[商品コンセプト]

従来のヘルメットは、外殻を硬いプラスチックで形成したもので内部には考慮が払われていなかった。しかし、外殻だけを丈夫にしても人間の脳を保護することはできない。そこで、外殻だけではなく内側からデザインすることによって、安全性が高く、かつ使って快適なヘルメットを創作し、他社との差別化も図っていく。

[デザインコンセプト]

内側に突起物が無く、ベンチレーション機能のあるヘルメット。従来のヘルメットは外からの衝撃を受けたときに 、内部の突起物が頭に衝撃を与えてしまう。そこでスムーズな内面形状とする。また、夏にヘルメットの中に熱がこもり、熱中症の原因にもなる。そこで、ベンチレーション機能を付ける。

[具体的な造形]

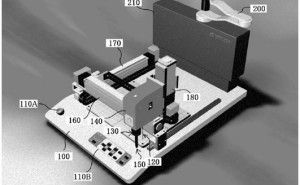

内部に突起物をなくすことは強度との関係があり、技術者との共同作業により解決を探る。ベンチレーション機能に関しては、単に穴を開ければよい、というものではない。ヘルメットに穴を開けると落下物が孔を通過してしまい頭を護れないおそれがある。これを造形的に解決する必要がある。

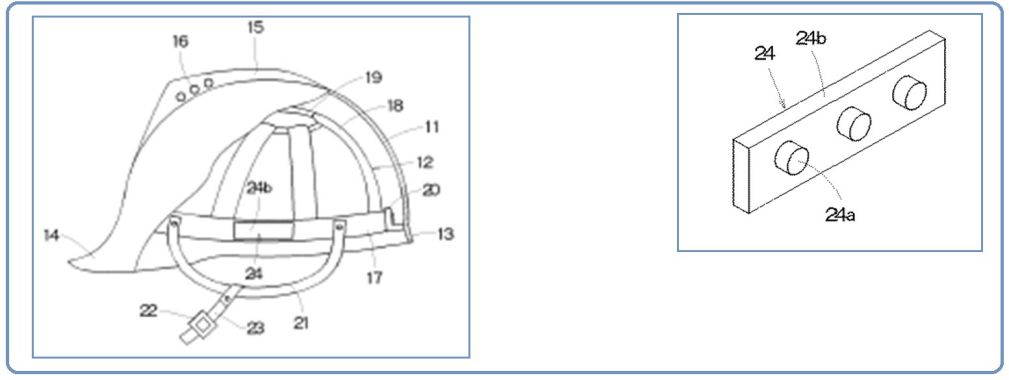

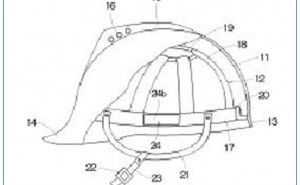

そこで、ヘルメットの外面に垂直な壁を作り、そこにベンチレーション用の孔を設けた。この構造によって、落下物が孔を貫通するおそれが無く、かつベンチレーション機能のあるヘルメットとなる。

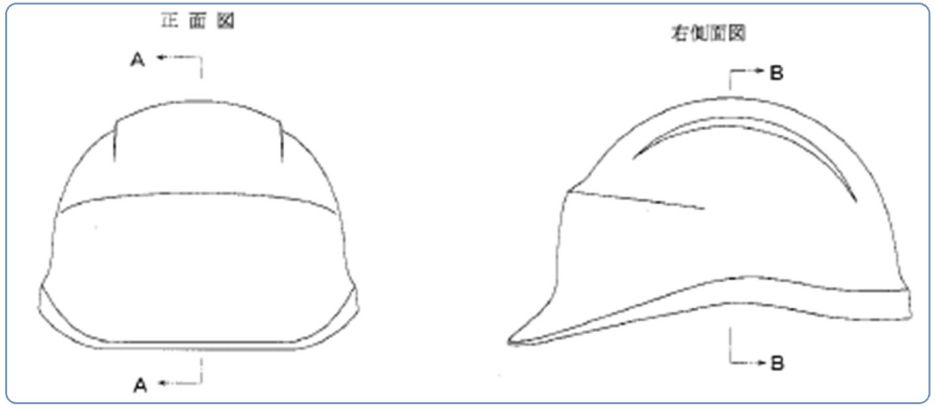

図1.図2のようにこのような構成は、技術的観点から特許の対象となり、造形的観点から意匠登録の対象となります。

図1.特許第3586050号

【請求項1】

頭部を覆うための帽体にその内部に通ずる通気孔を設け、前記帽体を着装体により頭部に着装する安全帽において、前記通気孔を封止するための栓部を有する封止部材と、該封止部材を保管するために前記着...

意匠法講座:第1回に続いて、第2回はデザインというものと「意匠」について解説します。

意匠法講座:第1回に続いて、第2回はデザインというものと「意匠」について解説します。