【短期開発プロセスのしくみづくり 連載目次】

「短期開発プロセスのしくみ構築」の最終回となる今回は、目指す効果、攻め所・取り組みのポイント等についてご紹介致します。

まず、開発プロセスの再構築による効果(実績)は、次に挙げるように色々な側面からの相乗効果が得られます。

-

マーケティングの充実化により自社技術を活かせる開発が可能になる

※企画と技術がマーケットリサーチを行う

※ニーズ対応型の開発のみならず、市場喚起型の開発も行う -

後戻りの無い開発、スケジュール通りの開発が出来るようになる

-

設計検証の充実化が図られ、品質不良、エラー、欠陥等を未然に防げる

-

品質ロスコスト、クレームコスト等後発費用の低減が図られる

-

開発設計品目が増える、或いは先行開発が出来るようになる

-

生産の立ち上げロスがなくなり、生産時のしわ寄せがなくなる

-

設計変更が減り、初期流動管理解除が早まる

-

設計基準、品質基準が最新の基準に整備される

-

企画品質、設計品質が向上すると共に、品質保証がやりやすくなる

-

開発情報の整流化(清流化)が図られ関係部門間の垣根が低くなる

-

短期開発技術が高次レベルで共有化され、モチベーションが向上する

-

開発マネジメント力が向上し開発を円滑に推進できるようになる

そして、これらの効果を得るための活動の攻め所、ポイントを挙げてみます。

-

コミュニケーションを良くすること

※実はここが一番難しい -

各種手続きを簡素化すること

-

マイルストーンをしっかり機能させること

※特にDRの考え方、持ち方、進め方 -

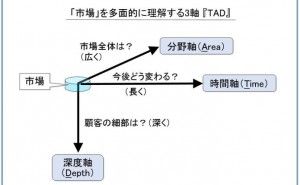

マーケット(顧客)情報を的確に捉えること

※要求事項が正しく翻訳出来ているかが重要 -

各部のミッション、業務機能を明確にすること

※業務の空洞化、重複を造らない -

重要な仕事は片手間にやらせないこと

-

技術力を追求する(出来ること出来ないこと)

※技術の棚卸と技術の有効性を判断する -

先行開発のできる体制を整えること

-

組織横断的、クロスファンクションでの推進を図ること

-

仕事を考えさせる、決めさせる風土をつくること

-

新しい手法より、やるべきことをやること

といったとこ...