【短期開発プロセスのしくみづくり 連載目次】

前回のその2に続いて、今回は「短期開発プロセスのしくみ構築」の基本的な考え方をご紹介します。

まず、一般的に良く行なわれる業務改善のように、部門の業務、そこの担当者個人の業務に対して機能していない業務を見つけ出して、「止める、減らす、変える...」といったいわば合理化推進活動とは異なります。基本的に現行の組織を跨る各部門の機能、ミッションを明確にし、本来やるべき仕事、価値ある業務を創り出すことによって業務の充実化を図ることであり、価値ある業務の追求の結果、価値の低い業務が排除されていくという考え方に立ちましょう。これは業務時間を短縮化させ経費を削減させるといった狙いよりは、本来必要とする仕事(有益な仕事)をやれるようにする(しくみ化する)とことによって、多くの効果(次回説明)を見出すことを狙っていきます。

もちろん、これらの活動によって組織の変更を伴うことも当然出てきます。 一見仕事が増えてリードタイムが長くなるように感じますが、価値ある業務の追求による仕事の変化は納得のいくものであり、関係者から見てもこれまで以上に価値を感じるようになるはずです。そして、これらの業務の価値変化によって業務情報の整流化(清流化)が図られ、コミュニケーションが良くなり、余計な手続きや会議が省かれ、業務がスムーズに回っていくようになります。リードタイム短縮によって納期に余裕が出れば、より充実した仕事を見つけることも可能となるでしょう。

次に業務の捉え方ですが、業務の向け先としては、以下のように大別できます。

(1)お客様または顧客のための業務

(2)社内向けの業務

(3)コンプライアンス上必要とされる業務

(4)保身の為の業務

この中で最も価値ある業務は(1)のお客様または顧客のための業務であることを念頭に検討を進めて行くことが肝要でしょう。

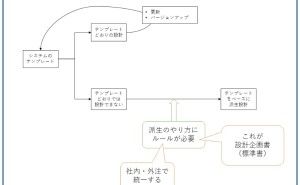

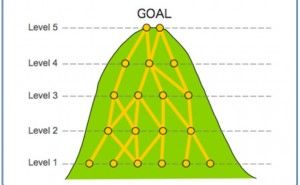

そして改善レベルについての考え方ですが、(a)しくみレベルの改善、 (b)システムレベルの改善、 (c)業務レベルの改善の順にプロセスを変えていくことで、価値を高め無駄を省いていくことを中心に進めて、以下、(d)作業レベルの改善、(e)動作レベルの改善と細かくとらえていくことになります。しくみ構築では(a)(b)(c)までを対象とします。しくみ構築はまず自部門の業務のあり方を再認識することが重要であり、そのはじめとして先に述べた通り部門ミッションを明らかにすること、そして事実起きている事象について問題か否かの根拠追求を行い、事実であった問題はお互いに認め合うことです。価値ある業務を創出するために、現状を是とするのではなく高い目線で事業全体を捉えながら、より良い方向、あるべき姿、望む姿を描くことで将来の変革のベース(拠り所)を設定します。また業務を捉える上で、その業務がなぜ必要なのか、何のための仕事なのかといった観点から機能本位で追求していきます。

最後にプログラム上の考え方ですが、開発生産フローとタイミングチャート上のマイルスストーンを明確にします。マイルストーンとは例えば、商品企画会議、製品開発会議、DR1,2,3、などを指します。これらのマイルストーンに向けて各部門の業務が進められていきますので、各マイルストーンに向かった仕事すなわち基幹業務を明確にしていきます。各マイルストーンに到達していく間に課題が見えてきますのでこれらを皆さんの思いと抱き合わせて、新開発プロセスモデルを...