【ポジティブ心理学 連載目次】

◆関連解説記事 ものづくり現場を『より良くする』、ポジティブ・アプローチの応用とは

◆関連解説記事 「ポジティブな感情が明日を開く」とは

◆ビジネスでの応用を考える

≪現状はどうでしょう?≫

大変な不況続きに加え、昨年の震災による影響で、企業は存続をかけた厳しい戦いを強いられています。こんなとき、優位な戦略を立てることが重要なことはいうに及びません。では、素晴らしい戦略を立てたらうまくいくのか?別の言い方をすれば、戦略の善し悪しで雌雄が決するのか?

それだけではないことは、誰しもが経験していることだと思います。

今、優位な戦略とあわせて、生産性が高く、創造性豊かで、革新性に富んだ強い組織をつくることが求められています。

ここで注目すべきことは、戦略を立て、イノベーションを起こし、それを実行するのはとりもなおさず「人」であるということです。機械にはできません。「人」にフォーカスし、個々の能力を十分に活かし、そのシナジーによって、強力な戦略実行部隊をつくることが鍵なのです。

でも、今までどちらかというと、適材適所のローテーションをするとか、目標を与えて支援し、成果を適切に評価すればいいとか、周りの環境さえ整えればうまくいくはずだという考えが支配的であったと思います。

しかし、これだけでは足りないのです。人には「心」があります。一人ひとり違った思いや意志、価値観を持っています。単に環境を整えるだけで誰も彼もがよい成果を出せるというわけにはいかないのです。

という訳で、「ポジティブ心理学」を応用した「人の心を通したアプローチ」について考えて見ることとしましょう。

(概要編)でも示しましたが、ポジティブであることのメリットはとても多くあり、業績にも大いに関係していることが実証されています。

また、こんな研究もあります。

さまざまな開発部門に働く開発者たちに、日記を毎日つけてもらい、日記の内容(ポジティブな単語の数)と日ごとのアイデアの数を比べてみました。その結果、ポジティブな単語の多い日にアイデアがたくさん出されているという相関が見つかり、ポジティブであることで創造性豊かになるということが実証されました。

確かに落ち込んでいたり自信がないときに、良いアイデアなんかなかなか出てこないですよね。

「ポジティブ心理学」の親戚の「ポジティブ組織行動学」という領域で、フレッド・ルサンズ教授が「Psycological Capital(心的資本、略してPsyCap:サイキャップ)」と言う人の心を通した企業力強化の理論を発表しました。人の心の中にある自信、楽観、希望、活力・回復力を高めることが成果を上げるために必要だ、と報告しています。

楽観については前回触れましたので、ここでは自信、その中でも特に重要な「強み」について考えてみましょう。

≪強みとは?≫

あなたが今持っている、あなたならではの感じ方、考え方、行動の仕方であり、それを使うことで力と勇気が湧き、大きな力を発揮することができ、高い成果を生み出すことができるものを強みと定義できます。

「強みを活かす」ということについて、米国のギャラップ社の調査結果をいくつかご紹介します。

・毎日、自分の強みを発揮できていると感じている人は全体の20%

(世界の63ヶ国、101企業、1700万人の調査結果)

・生産性、顧客満足度、定着率が高い職場では、強みを活かしていると答える人の比率が、活かせていないと答える人よりそれぞれ、38%、44%、50%高い

(世界の36企業、7939社、19万8千人の調査結果)

・強みを活かしている人の方が、欠勤日数、労働者補償請求件数、勤務中の事故件数が少ない(同上)

・業績の良い職場の人は、強みを活かしている時間比率が75%と多い

これらのデータから、強みを活かすことが、業績や生産性、顧客満足度、定着率、ひいては病や事故に対して良い結果をもたらすにもかかわらず、わずか20%の人しか強みを活かせていない、ということが...

【ポジティブ心理学 連載目次】

◆関連解説記事 ものづくり現場を『より良くする』、ポジティブ・アプローチの応用とは

◆関連解説記事 「ポジティブな感情が明日を開く」とは

◆ビジネスでの応用を考える

≪現状はどうでしょう?≫

大変な不況続きに加え、昨年の震災による影響で、企業は存続をかけた厳しい戦いを強いられています。こんなとき、優位な戦略を立てることが重要なことはいうに及びません。では、素晴らしい戦略を立てたらうまくいくのか?別の言い方をすれば、戦略の善し悪しで雌雄が決するのか?

それだけではないことは、誰しもが経験していることだと思います。

今、優位な戦略とあわせて、生産性が高く、創造性豊かで、革新性に富んだ強い組織をつくることが求められています。

ここで注目すべきことは、戦略を立て、イノベーションを起こし、それを実行するのはとりもなおさず「人」であるということです。機械にはできません。「人」にフォーカスし、個々の能力を十分に活かし、そのシナジーによって、強力な戦略実行部隊をつくることが鍵なのです。

でも、今までどちらかというと、適材適所のローテーションをするとか、目標を与えて支援し、成果を適切に評価すればいいとか、周りの環境さえ整えればうまくいくはずだという考えが支配的であったと思います。

しかし、これだけでは足りないのです。人には「心」があります。一人ひとり違った思いや意志、価値観を持っています。単に環境を整えるだけで誰も彼もがよい成果を出せるというわけにはいかないのです。

という訳で、「ポジティブ心理学」を応用した「人の心を通したアプローチ」について考えて見ることとしましょう。

(概要編)でも示しましたが、ポジティブであることのメリットはとても多くあり、業績にも大いに関係していることが実証されています。

また、こんな研究もあります。

さまざまな開発部門に働く開発者たちに、日記を毎日つけてもらい、日記の内容(ポジティブな単語の数)と日ごとのアイデアの数を比べてみました。その結果、ポジティブな単語の多い日にアイデアがたくさん出されているという相関が見つかり、ポジティブであることで創造性豊かになるということが実証されました。

確かに落ち込んでいたり自信がないときに、良いアイデアなんかなかなか出てこないですよね。

「ポジティブ心理学」の親戚の「ポジティブ組織行動学」という領域で、フレッド・ルサンズ教授が「Psycological Capital(心的資本、略してPsyCap:サイキャップ)」と言う人の心を通した企業力強化の理論を発表しました。人の心の中にある自信、楽観、希望、活力・回復力を高めることが成果を上げるために必要だ、と報告しています。

楽観については前回触れましたので、ここでは自信、その中でも特に重要な「強み」について考えてみましょう。

≪強みとは?≫

あなたが今持っている、あなたならではの感じ方、考え方、行動の仕方であり、それを使うことで力と勇気が湧き、大きな力を発揮することができ、高い成果を生み出すことができるものを強みと定義できます。

「強みを活かす」ということについて、米国のギャラップ社の調査結果をいくつかご紹介します。

・毎日、自分の強みを発揮できていると感じている人は全体の20%

(世界の63ヶ国、101企業、1700万人の調査結果)

・生産性、顧客満足度、定着率が高い職場では、強みを活かしていると答える人の比率が、活かせていないと答える人よりそれぞれ、38%、44%、50%高い

(世界の36企業、7939社、19万8千人の調査結果)

・強みを活かしている人の方が、欠勤日数、労働者補償請求件数、勤務中の事故件数が少ない(同上)

・業績の良い職場の人は、強みを活かしている時間比率が75%と多い

これらのデータから、強みを活かすことが、業績や生産性、顧客満足度、定着率、ひいては病や事故に対して良い結果をもたらすにもかかわらず、わずか20%の人しか強みを活かせていない、ということが分かります。

実にもったいない話ですね。

≪それはなぜなのでしょう?≫

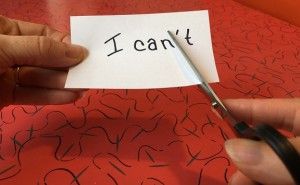

強みやできていることよりも、弱みやできていないことに着目してきたことが、ひとつの大きな要因と考えられています。

・強みと弱み、どちらを知ることがあなたを成長させると思うか?

という質問に対し、強みと答えた人が日本や中国では24%

という、ギャラップ社の調査データからもそのことが伺えます。

ここで、ひとつ問題です。

大きな円の中に小さな円を描きます。大きな円を「強み」、小さな円を「弱み」とします。小さな円をもっと小さくするのと、大きな円をもっと大きくするのとでは、どちらの方が全体の円の面積を増やせますか?

どうですか。弱みを克服しても全体の円の面積は変わりません。強みを伸ばせば面積を増やすことができますね。

≪ではどうやって、強みを活かせばよいのでしょう?≫

強み活用の第一歩は、まず自分の強みを知ることです。

そんなの当たり前...その通りですね。では次の質問にお答えください。

◆みなさんは自分の強み、いくつ思い浮かべられますか?

たぶん、2つや3つの強みは浮かんでくると思いますが、5つ以上すらすらと答えられる人は少ないのではないでしょうか。さらに、以前使ったことがあるものや潜在的な気づいていない強みもあるはずですし、普段強みだと思っていることが実は強みではなく経験的に習得した特性であったりもします。強みは使えばわくわくし活力が生まれますが、習得した特性や弱みは使っても活力は感じられません。そこまで深くは認識できていないですね。

そこでポジティブイノベーションセンターでは、イギリスで開発された第2世代の強み発見ツール「Realise2®」を提供することといたしました。Web 上で質問に答えることによって、強みだけでなく、あなたの「活用している強み(最大7つ)」、「もっと活かせる強み(最大7つ)」、「習得した特性(最大4つ)」、「弱み(最大3つ)」がレポートされます。

強み~弱みが認識できたら、それらの使い方(活かし方)をマスターしましょう。

強みは成果を生む源泉です。でもどんどん使えばいいとは限りません。適切な強みを適切な場面、適切なタイミング、適切な使い方で適量使うことを心がけましょう。

私の強みに、イノベーション、創造性があります。過去にとらわれず新しいことを考え、変革していけるという特性です。でもこれを使いすぎると、どんどん先に行ってしまい周りの人がついてこれないという状況を招きます。また、朝令暮改が日常茶飯事となれば信頼を失ってしまうことにもなります。これは経験談です(W)。

一方、弱みは使うのが億劫で、成果に結び付きにくいものなので、控え目にすることが得策です。弱みが分かれば、それを補ってくれる人に頼むなどの対策を講じることができます。自分の弱みが強みになっている人を見つけましょう。

どうですか、弱みを改善すればスーパーマンに成長できると思っていませんでしたか?

スーパーマンにだってクリプトナイトという弱みがあるのです。

大きな成果と人間的成長を手に入れるため、強み~弱みを認識し、意識してうまく使っていくことが大切なのです。

ところで、一言で「強み」といっても、実は心の深い部分から表層部分まで、さまざまな次元で捉えることができます。これらを整理して考えると分かりやすくなります。

人の「性格」は、持って生まれた資質(スッピンの自分):Characterと、生まれてこのかた築いてきた特性(化粧した自分):Personalityの2つに大きく分けられ、以下の特徴があります。

・Characterは成長させることがはできるが変えにくい

・Personalityは置かれた環境や状況、意思などによって変えることができる

(参考:Personalityの語源は「ペルソナ」、仮面のことです。)

そして、これらの性格のうち、それを使うことで力と勇気が湧き、大きな力を発揮することができ、高い成果を生み出すことができるあなたならではの性格を強みと定義しました。

◆強み検査ツール

強みを認識するための方法をいくつかご紹介しましょう。

≪第三者評価≫

身の回りの人たちから、普段感じているあなたの強みを列挙してもらうことで、ある程度の特徴的な強みを把握することができますね。

ただ、この方法は周りの人たちの心理的なバイアス(例えば、好きか嫌いかなど)が結果に影響してしまうなどの問題もあります。

ここは、やはり妥当性や信頼性が確立された性格検査を使いたいところです。

≪Realise2®≫

みなさまは「強み」というと、どんなものを思い浮かべますか?

明るい、おおらか、やさしい、くよくよしない、面倒見がいい、繊細、ブレない、こだわりがある、打たれ強い、社交的、積極性がある、好奇心旺盛、行動的...どんどん出てきますね、これらは外から見え、毎日の活動の中で使っている振る舞い、考え方、感じ方を示しているものがほとんどであることにお気づきですか。

前項でご紹介した、強み発見活用ツールRealise2®は、この領域の強みを発見し、活用するためのアセスメントツールです。

あれ?スペルが違うんじゃないの、と思われましたか。米語のRealizeをイギリスではReliseと表記します。そしてその後に続く”2”は第2弾を意味するのではなく、Realiseの二つの意味、①理解する、②実現する、を示すためにつけられたものです。

Realise2®は、日常的な強みを扱うため、即、業務やチームづくりなどに活用することができ、応用性が高いツールといえます。

更に、Realise2®は、強みを一つの視点から見るのではなく、成果に結びついているか、活力が湧きワクワクするか、どのくらいの頻度で使っているか、という3つの視点で測定し、

1活用している強み、2もっと活かせる強み、3学習した特性、4弱み

を明らかにするという大きな特徴を持っており、強みの活用に役立ついろいろな情報を得ることができます。

ご興味をお持ちいただけたら是非試してみてください。

≪MBTI≫

化粧した自分は、スッピンの自分の上に成り立っています。後天的な特性を知るだけでなく、先天的な資質を知ることも、自分の本来の軸、本質を認識する上で、大きな意義があります。

現在、この領域での代表選手は“MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)”です。

http://www.mbti.or.jp/what/

心理学者ユングのタイプ論をベースにした自己理解のための検査ツールで、米国のBriggsと Myers母娘が確立し、この名前がつきました。

アメリカであなたのタイプ(類型)は何?と聞くとMBTIのタイプを答えるほどポピュラーなものだそうです。日本ではまだ「B型」って、血液型を答える人が多いですね。

MBTIは資質を特性ではなくタイプによって表します。

例えば、果物の特性は、甘さ、大きさ、やわらかさなど、相対的に比較できるものですが、タイプは、リンゴ、ミカン、カキなど絶対的なもの、持って生まれた比較できないものをいいます。

ユングは、人の心の動きを「知覚」と「判断」に分け、さらに、それぞれを以下の二律背反する二つの状態に分けました。

知覚(ものの見方)⇒感覚(S:Sensing)と直観(N:iNtuition)

判断(判断のし方)⇒思考(T:Think)と感情(F:Feeling)

また、心のエネルギーの向きを、外向(E:Extraversion) と内向(I:Intraversion) に分けました。これに、Briggsと Myers母娘が、外界への接し方として、判断的態度(J:Judging)と知覚的態度(P:Preceiving)を加え、MBTIを構成しました。

四つの要素のそれぞれの二つの状態のどちらを、自然に無理なく使っているかによって資質のタイプを表します。

私のタイプは、B型ではなく“INFP”(内向、直観、感情、知覚的態度)です。

これがどのようなタイプなのかを説明するには、多くの紙面が必要になってしまいます。残念ですがここでは割愛させていただきます。

なお、私はMBTIを実施するユーザー資格を持っておりますので、もしご興味ございましたらご連絡ください。

≪ストレングス・ファインダー≫

MBTIとRealise2® の間に位置するのが、ストレングス・ファインダーです。しばらく前に勝間和代さんが絶賛し有名になりましたね。

マーカス・バッキンガム著『さあ、才能(自分)に目覚めよう』という本を買うと、カバーの裏にIDコードが印字されており、Webで検査を受けることができます。

結果として、5つの才能(強みの資質)がレポートされます。単純明快。これはこれで意味があります。ただし、日常使っている特性より深いレベルの才能が5つしかレポートされないので、日常との結び付きがいまいちピンとこない、活用を考えるには物足りないかもしれません。

また、これを推進している米国ギャラップ社が日本から撤退してしまったため、結果についての疑問、詳細理解のための適切なフィードバックを受けにくいという問題もあります。

シンプルに、強みを知りたいという方むきのツールだと思います。

以上、3つの代表選手をご紹介しました。

これ以外にもVIA-TS、エニアグラム...他、いろいろなものが提唱されています。それぞれが、どのようなレベルの強みをレポートしてくれるものなのか、その特徴を把握し、自分のこれからにとって活用性の高いツールを利用することが大切ですね。