◆風土と結果のバラつき減

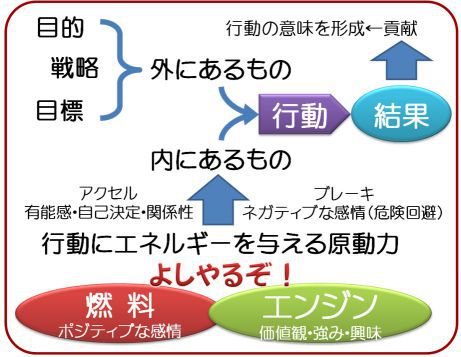

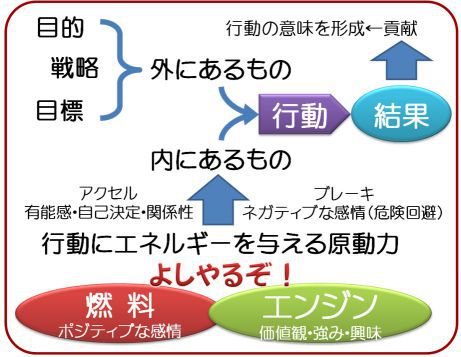

製造現場で先の見えない激しい競争が続いています。競争に勝ち残るためには、活力に溢れ、知恵を活かし、主体的に行動する社員とチームをつくることが大切です。では、目的や戦略を明確にして目標を与えれば、人は行動するのでしょうか、これらはすべて人の外にあり、人は機械とは違い、内なる「感情」に火をつけて、「よしやるぞ!」という意志を持って初めて主体的に動くものです。

そこで、心理学、特に人の高いパフォーマンス発揮について科学的に研究している「ポジティブ心理学」の一端を紹介します。研究成果の一つに、「拡張-形成理論」があります。人は、ポジティブな感情が多いときに受容性、創造性が高まり、新しいものごとや考えを受け入れ、未来を開く力が生まれ、そのことが好結果へと導く、というものです。つまり、ゴールを目指して辛く我慢の毎日を送るのではなく、日々ポジティブな感情の割合を増やすことが、実はゴールへの近道となることを実証しています。これは、マネジメントの大きなパラダイムチェンジを示唆しています。

一方、ネガティブな感情は危険にさらされたとき、否定的な状況のときに表れます。戦うか、逃げるかと、選択肢を狭めて対象を限定し、血管を収縮させ、一点に力を集中させることで、身を守る大切な役割を果たします。

双方の違いは、視野が広がる/狭まる、目の前が明るくなる/暗くなる、上昇する/落ち込む、先を考えたくなる/思考停止する、などと対照されて報告されます。

ただし、ネガティブな感情は抱くな、といっているのではありません。どちらも、人の行動を促す大切な要素であり、そのバランスが重要なのです。人が目標に向かって進むとき、ポジティブな感情がネガティブな感情の3倍から12倍の範囲にあれば上昇気流に乗れることが、多くのデータから実証されています。

また、よく誤解されるのですが、対象は感情であって思考ではありません。ネガティブな状況のときに無理やりポジティブに考えることは可能です。しかし、それは現実逃避にほかならず、みじめな自分がクローズアップされ、かえってネガティブな感情が増えてしまうことすら起こりうるのです。とにかくポジティブに考えればうまくいく、などというものではありません。

では、思考ではなくポジティブな感情を増やすには、どうすればいいのでしょうか。幸い、そのための多くの研究が進められています。それらの成果を活用し、さまざまな効果的アプローチを生み出すことができます。

例えば、未来をあるべき姿とすれば、現状はあるべきではない姿として映し出されます。そのことが、現状否定、すなわちネガティブな感情を引き起こします。あるべき姿に向けた過大な目標が実現できずに喘いでいた組織において、今を肯定しようと働きかけた結果、ポジティブな感情が生まれ、アイデアが多く出るようになり、これならできそうだ、という前向きな姿勢に繋がった経験があります。

今があるから未来があるのです。今ある価値を大切にするこ...