1. わかりやすい文書を書くうえでのポイント

「デザイン・ルールズ:伊達千代&内藤タカヒコ著(エムディエヌコーポレーション)」の中で著者は、「ステップ1:まとまりを持たせる」という項目で以下のことを書いています。

「そこで大切なのが、『まとまりを持たせる』という考え方です。人間の目、あるいは脳は、一度に膨大な量の情報を処理できるわけではありません。ですから余計な部分に目がいかないようにまとまりを持たせ、なるべく短い時間で情報やメッセージを伝えたり、より伝わりやすくするための視覚化、といった仕掛けが必要になるのです」

この内容の中で、わかりやすい文書を書くうえでのポイントがあります。それは、「『まとまりを持たせる』という考え方」と「人間の目、あるいは脳は、一度に膨大な量の情報を処理できるわけではありません」という内容です。

2. 河川の堤防が決壊する

2018年1月17日に掲載された記事は、「文書の書き方(文書の内容)をチェックするうえでのポイント」がテーマでした。この中で、以下の文章は、「読み手に内容が明確に伝わらない」と書きました。

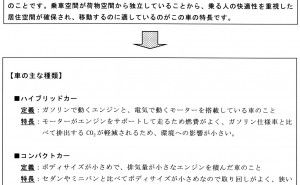

【車の主な種類】

ハイブリッドとは、ガソリンで動くエンジンと、電気で動くモーターを搭載している車のことです。モーターがエンジンをサポートして走るため燃費がよく、ガソリン仕様車と比べて排出するCO2が軽減されるため、環境への影響が小さいのがこの車の特長です。コンパクトとは、ボディサイズが小さめで、排気量が小さなエンジンを積んだ車のことです。セダンやミニバンと比べてボディサイズが小さめなので取り回しがよく、狭い路地や駐車場でも気を使うことなく運転できることがこの車の特長です。セダンとは、エンジンルーム、乗車空間、荷物空間が別々になっている形をしていて、車の基本とも呼ばれるタイプの車のことです。乗車空間が荷物空間から独立していることから、乗る人の快適性を重視した居住空間が確保され、移動するのに適しているのがこの車の特長です。

注:「車の主な種類」の説明は、「HONDA」のウェブサイトの内容を引用させていただきした。

この文章は文の羅列で長々と書かれているため、ここで書かれている大量の情報を脳が短時間に処理できませんでした。その結果、1度読んだだけでは読み手の頭の中に内容が入らずに、「読み手に内容が明確に伝わらない」という感想が出てきました。

書き手の頭の中には「車の主な種類」の内容が詰まっています。このような状況で文章を書くと、頭の中にある「車の主な種類」に関することを文の羅列で一気に書いてしまいます。これは、例えば、河川の堤防が決壊して川の水が一気に住宅地に流れ込むような状況です。

このような書き方をすれば、読み手に内容が明確に伝わりません。

3. かたまりに分けて書く

「まとまりを持たせる」という考え方は、「かたまりに分けて書く」という考え方に置き換えることができます。文の羅列で長々と書かれている「車の主な種類」を「『かたまりに分けて書く』という考え方」を取り入れて書き直してみます。例えば、以下のようになります。

◆ ハイブリッドカー

定義:ガソリンで動くエンジンと、電気で動くモーターを搭載している車のこと

特長:モーターがエンジンをサポートして走るため燃費がよく、ガソリン仕様車と比べて排出するCO2が軽減されるため、環境への影響が小さい。

◆ コンパクトカー

定義:ボディサイズが小さめで、排気量が小さなエンジンを積んだ車のこと

特長:セダンやミニバンと比べてボディサイズが小さめなので取り回しがよく、狭い路地や駐車場でも気を使うことなく運転できる。

◆ セダン

定義:エンジンルーム、乗車空間、荷物空間が別々になっている形をしていて、車の基本とも呼ばれるタイプの車のこと

特長:乗車空間が荷物空間から独立していることから、乗る人の快適性を重視した居住空間が確保され、移動するのに適している。

この例では、車の主な種類を、車の種類、車の定義、車の特長という“3つのかたまり”に分けて書きました。文の羅列に比べて内容が明確に伝わったと思います。

冒頭に書いた車の主な種類に関する文章は、“1つのかたまり”と考えることができます。しかし、このかたまりは伝えるべき情報量が多いために内容が明確に伝わりませんでした。

かたまりに分けて書くことで、膨大な量の情報が小分け...