◆ 「技術の棚卸し」をしても何も起こらないことに気づいているか?

「技術の棚卸しをしているのですが、技術のまとめ方としてはこの粒度で良いのでしょうか?」今や定番となっているオンライン打ち合わせで、先日、こんなことを聞かれました。大手企業の技術戦略部門の方です。仮にA社のAさんと言います。

「技術の棚卸し」というのは、研究開発マネジメントの世界ではよく使われる言葉なのですが、一言で言えば自社技術を可視化することです。

聞けば、Aさんが技術の棚卸しをすることになったのは昨年のこと。以来、エクセル表形式で大項目、中項目、小項目と分けて技術を可視化してきたそうです。とはいえA社は大企業。まとめるのはAさんとはいえ、一人では足りません。周囲の協力を仰ぎつつ、整理していたということです。

Aさんが「粒度」と言っていたのは、技術を整理する単位・細かさのことでした。たとえば、樹脂にフィラーを分散させる技術を表現するには、単に「分散技術」ということもできますし、「〇〇分散剤を✕✕の条件で添加することにより分散する技術」と詳細に表現することもできます。どちらで表現するのか、ということです。

Aさんが気にするのにはワケがありました。というのは、協力を仰いだ同僚から聞かれる訳です。細かく書いたほうが良いのか、大雑把に書いてもいいのか、と。正確には、Aさんの用意したエクセルに同僚が書き込むわけですが、人によっては大雑把、人によっては細かく、できれば揃えたいが、追記をお願いするにも理由が必要、といったところです。

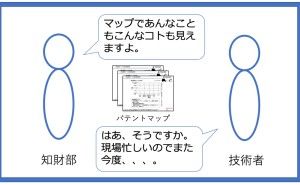

また、Aさんは技術の評価についても悩んでいました。「どのようにして評価するのでしょうか?」という質問もされていました。評価指標を設けるにもその意図が必要ですが、どのように評価すれば良いのかわからない、というものです。

実は上記のような状態は、「技術の棚卸しあるある」でして本当によくあるお悩みです。実は、このようなことが起こる理由があります。

1.技術の棚卸しをする理由

話は変わりますが、コロナ禍がきっかけでなくなったものとしてハンコがあります。100円ショップで誰でも入手できるハンコに、その人が承認したことを示す証拠能力など無いはずなのに、我々はつい最近まで使っていました。こんなふうに、目的が果たせないのに手段だけ残っていることってありますよね。

通勤もその一つです。付加価値を作ることが仕事の目的のはずなのに、いつしか会社に行くという手段だけが残っていました。コロナがなくしてくれましたが。

実は技術の棚卸しでも同じことが起こっています。というのは、技術の棚卸しは手段に過ぎないのです。目的が不在なまま、技術の棚卸しという手段が先行してしまうことがあります。

辞書によれば、「棚卸し」とは、ものの有高(ありだか)を確認すること、とされています。決算時の棚卸しは在庫や仕掛品を数えます。棚卸しの目的は決算です。財務諸表を作る目的の手段として棚卸しをします。

では、技術の棚卸しの目的は何でしょうか?棚卸しすること自体が目的とはなりえない以上、何らかの目的があるはずです。

私はAさんにお尋ねしました。「今回の技術の棚卸しは何を目的にしているのですか?」と。そうすると、Aさんは答えに窮してしまったようで、モジモジされているように見えました。

断っておきますが、A社は優良企業として知られていますし、Aさんは優秀な方です。本当によくある話なので驚きはしませんでしたが、そんなA社でも技術の棚卸しという手段が先行してものごとを始めてしまったのだな、と感じました。

2.技術の棚卸し、その目的とは?

Aさんを困らせる意図で質問したわけではないので、「技術の棚卸しの目的は新規事業のテーマを創出することでしょうか?」と私が水を向けると、Aさんは気まずそうに「はい」とお答えになりました。

実は、このような打ち合わせは珍しくありません。手段が先行してしまって目的を見失ってしまうことは、上に挙げたハンコや通勤だけではありませんよね。目的がないのになぜかしている手段というのは案外と多いものです。

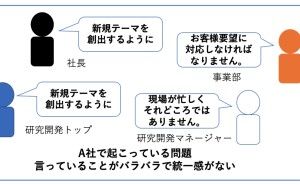

ただ、A社での打ち合わせで私が感じたのは、技術の棚卸しの目的が明確ではない、ということだけではありませんでした。もう一つ感じたのは、A社の場合、新規事業のテーマ創出という目的に対して技術の棚卸しという手段は必要ではない、ということでした。

上記のような考え方ですが、もしかすると、人によっては反発されるかも知れません。というのは、技術の棚卸しというのが、半ば常識となっているように思うからです。しかし、反発されることも覚悟で申し上げますと、テーマの創出を目的とした場合、技術の棚卸しは必要ない場合があります。

なぜかといえば、時代が変わっているからです。技術の棚卸しは「強い技術に基づいてテーマを展開すると優位になりやすい」という考え方が背景にあります。これは強い技術を固有資源とした考え方です(従来の考え方)。

しかし、時代は代わりました。インターネットによる情報の流通がオープンイノベーションを容易にしたため、自社技術だけで戦う必要性がなくなったのです。そのため、強い技術がない状態でも競争優位を形成できる能力が必要になりました。言い換えれば、オープンイノベーションによるシステムインテグレーション能力です(今の考え方)。

従来の考え方ですと、自社の技術の棚卸しや優位性評価と、それに伴う用途探索によるテーマ創出は鉄板(てっぱん、必ず通用するやり方)です。しかし、今の考え方ですと、自社に技術がなかったとしても、システムインテグレーションできれば自社技術は必ずしも必要では無いというわけです。

3.新規テーマの創出に求められることは?

上記のようなパラダイムシフトはここ2,30年で徐々に起こっていると考えています。ただ、当然のことながら、2021年の現在であっても、今の考え方しか通用しないわけではありません。業界や状況によっては、従来の考え方が通用する場合もあるわけです。

そのこともあってか、今の時代に新規事業テーマの創出という目的を達成できるかどうかは別にして、技術の棚卸しという手段は今も残っています。

私は、A社の場合、技術の棚卸しが必要ないケー...