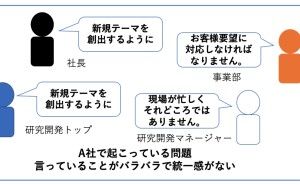

◆ 新規事業の立ち上げ、現有戦力に頼り過ぎていませんか?

「過去にも色々と研修などをしてみたんですけど、社員の出す企画書がいまいちだったんです」とは、A社長のお話しでした。

A社の会議室にうかがったのは数年前の夏でした。A社長がセミナーに来られたことをきっかけに、訪問することになったのですが打ち合わせでは、会社の課題について話し合いました。私はこれまでの新規事業の取り組みやそれを支える制度などについて、いくつかの質問を用意していました。

私とA社長の会話を通じて、A社長は精力的に活動される営業マンタイプの経営者という印象を受けましたが、オーナー社長にありがちな独断専行型ではありませんでした。自身がサラリーマンだった経験もあることから、研修や人事制度などを整えることには気を使い、A社は中小企業なのに大企業並みの研修や制度を整えていました。

「研修などを行えば人が育つから、きっとA社ではいい社員が育っているのだろう」と思われるかも知れません。私もそう思いました。A社長主導の下、制度等は整えているので問題ないのでは?と思ったのです。しかし事実は逆でした。

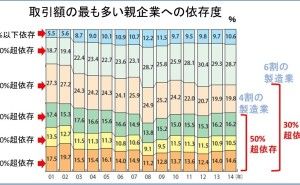

どういうことか説明します。機械業を営むA社は自動車製造における産業ピラミッドの一部です。この産業ピラミッドは長く安泰が続いていましたが、読者の方ならご存知のようにCASE[1]化の波が来ています。A社の製品はCASE化により不要になると予想されていました。

こうしたこともあって、A社の課題は新規事業でした。A社は既存事業が傾く中で、新しい事業を見出そうとしていたのです。もちろん、既存事業で培った技術はありますから、そうした技術を生かした新規事業の立ち上げです。

1. 新規事業の立ち上げ:アイデア発想研修

新規事業を立ち上げるため、A社長が取り組んだことの一つに社員研修がありました。研修によってアイデア発想を学ばせようとするものです。A社と長くお付き合いがあるコンサルタントが担当されたという研修でしたが「社員の出す企画書がいまいちだったんです」という冒頭の結果に終わったそうです。

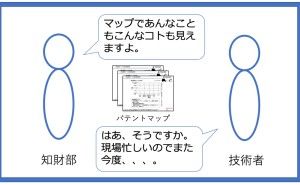

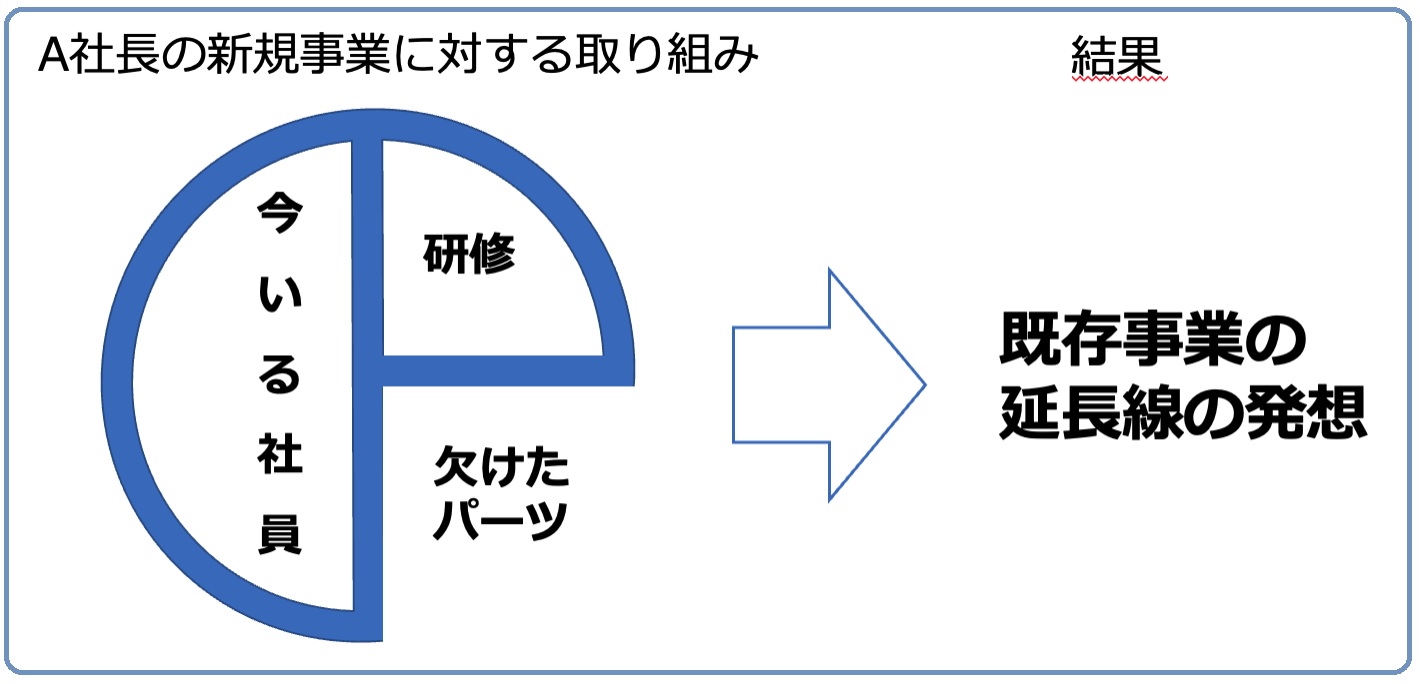

A社長の名誉のために書きますが、A社長は面倒見の良い方です。研修内容はA社長も関わられたというほど念を入れたものだったということでした。しかし、何度かアプローチを変更して試されても同じ結果だったということ。これでは結果が出ないということで、私のセミナーに来場されたのでした。A社長のお話をお聞きするなかで、私には新規事業のテーマ創出には欠けたパーツがあることが分かりました。ちょうど、下図のようなイメージでした。

図1. A社長の新規事業に対する取り組みプロセス

しかしながら、A社長としては「欠けたパーツはない」という認識だったようです。研修の経緯についてお聞きしたところ、Aの社長は「コンサルタントから研修を行い、人を育てていないからという指摘を得たので、研修をしてみた」と話されました。そこで私は「今の社員がレベルアップすれば、コトが済むとお考えでしたか?」とお尋ねしました。そうすると、A社長は目を上に上げて思案していました。

2. 新規事業の立ち上げ:新規事業に必要なのは、採用や異分野技術の投入

私が沈黙を破るように「A社長はどのような事業をイメージされていますか?」とお聞きしたところ、A社長はさらに思案されました。そうして、ポツリポツリと考えながらお話を始められました。「自動車産業はCASE化していく、この流れに先手を打てるようになりたい」という趣旨のことを話されましたので「さらに具体的なイメージはありますか?」とお聞きしたところ「それ以上はない」ということでした。

「では、先日実施された研修は、そのようなイメージを具体化するものだったのですか?」と私がお聞きすると「いや、そうではなく、アイデア発想の研修だった」とA社長。

「そうでしたか。では、CASEに先手を打つのに必要な技術を持っている人材はいるんですか?」と私がうかがうと、しばらくの沈黙の後「いない、ということになります。中村さんの言われることが分かってきました」と話されました。ここで、勘のいいA社長は気づかれたようでした。

私がA社長に気付いていただきたかったのは「新規事業に必要な資源を投入しているか?」ということでした。当然の話ですが、やるべきことをきちんとやらなければ結果など出ません。A社では、従来事業の人材にいくらアイデア発想の教育をしたとしても、出てくるのは延長線上にあるようなものしかなかったのです。重要視しなければならないのは、間違ったことをしていても「しているつもり」になってしまうことです。つもりでやると、結果がでない期間が長くなり、他社と比較して成長が遅れてしまいます。

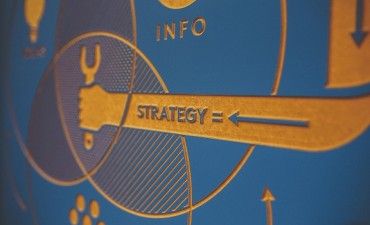

では、どのような資源投入が必要なのでしょうか?

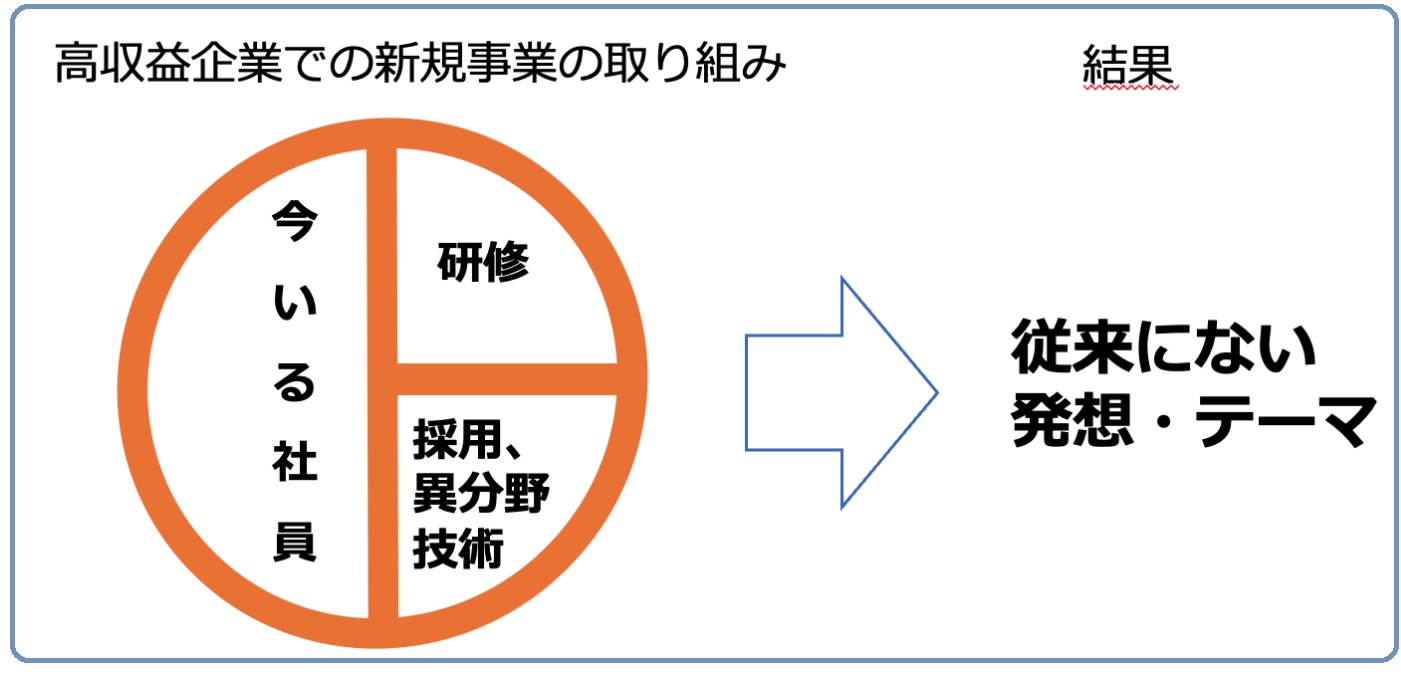

大雑把(おおざっぱ)に示せば下記図の様になります。右下に採用や異分野技術に関して欠けていたパーツが入っていることが分かると思います。新しい人の採用や異分野技術を入れることによって、従来にない発想やテーマが生まれるのです。

図2. 高収益企業の新規事業の取り組みプロセス

当然といえば当然の結果ですが、A社長のように既存事業をきちんと運営してきた経営者であればこそ、こうした発想にはならないのではないでしょうか?

というのは、根本的に発想が異なるからです。普通「事業のために人を採用する」と考えがちです。事業が先で人は後です。そうすると、仕事がこなしきれないくらいある状態でなければ人を雇えないこととなります。一方、新規事業に必要な考え方はこうです。「人が新しい事業を作る」。誤解を恐れず端的に書くと、社員を雇えば新しい事業ができる、と考えます。

「そんなバカなことがあるか」と思われるかも知れません。もちろん、雇うのは誰でもいいわけではありませんし、その後のマネジメントも大事です。しかし、新規事業において必要なのは、誰がなんと言おうと新規の採用や異分野技術なのです。

「事業のために採用する」という考え方に支配されていると、従来社員にアイデア発想の研修を施すという処方になり兼ねません。現にA社はそうだったからです。

しかし、A社で必要だったのは採用と異分野技術の調達だったのです。上記のようなことをA社長に説明した後、私は採用、異分野技術の調達、新規事業開発の具体的...