【中小製造業の課題と解決への道筋 連載目次】

- 1. 世界一の品質はなぜ生まれたか

- 2. 相次ぐ品質問題

- 3. モグラ叩きの品質管理

- 4. 日本式組織の弊害

- 5. 形骸化が進むマネジメントシステム

- 6. 製造業を取り巻く環境変化と戦略

- 7. 顧客の期待に応えられる品質管理とは

- 8. 期待に応える品質管理とは

- 9. 顧客の期待に応えられる品質管理とは

第1章 時代の変化に取り残された「組織とマネジメント」

第4節 日本式組織の弊害

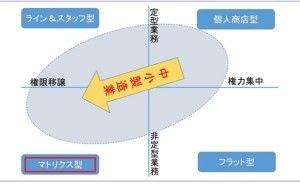

日本の年功序列の組織は、現場の功労者が管理層に昇進、今までの現場の仕事の延長(成功体験)で管理しようとします。また権限移譲が十分でないため、マネジメントの階層ごとの役割が不明確となっています。

1、ライン組織のメリット・デメリット

一般企業のほとんどの組織は、ピラミッド型のライン組織を採用しています。ライン組織は、取締役社長をトップとした何段階もの階層を重ねた構造を特徴とし、長所はトップから現場従業員の段階まで、単一の指揮命令系統で貫かれた組織となっていることです(命令一元化の原則)。また、トップダウンが徹底されるので、意思決定を迅速に行うことが可能となります。トップが有能で、判断するための情報が十分という条件下ではとても有効な組織形態といえます。

この組織形態は、繰り返しルーチン型の業務、つまり製造業では、どちらかというと少品種大量生産に向いた組織といえます。しかしライン組織は組織が大きくなればなるほど、組織内部は必然的に情報伝達ルートが長くなり、意思決定は遅くなり、十分に必要な情報が行き渡らないという弊害が出て来ます。

ルーチン業務では、誰が何をすればいいのかが明確ですので、その業務における責任権限ははっきりしていますが、逆にそれ以外に発生した課題への対応は責任が不明確となってしまい、解決が困難な場合が出てきます。

また縦割り組織となっていることから、横方向の組織との連携は取られないため、組織間にまたがる問題に対し臨機応変な対応が難しくなることから、放置されがちとなります。当然、組織全体の作業能率が低下するという問題も発生します。

企業を取り巻く環境が急変する中、企業組織も変化させていかなければなりませんが、それはどこの企業も十分とはいえません。以上をまとめると日本式組織の弊害として以下の3つを指摘することができます。

【日本式組織の弊害】

- 縦割組織の部分最適の考えが優先し、急激な市場変化に対応しにくい

- 各部門が連携して取り組む業務に向いていない

- 多様な視点のアイデア、意見が反映されず、すぐに実行に移せない

2、組織を動かす管理のしくみ

会社を成長させるには業務目標、内容に合わせた機能を達成するため、組織構造とそれを動かす管理の仕組みが必要になります。しかし組織図はあるが、その見直しや組織を動かす仕組みが不十分な点が多いと考えられます。環境の変化とともに、組織の考え方も変えていかなければなりませんが、従来の考え方に疑問も持たず、そのまま維持している企業は非常に多いと感じます。

組織の最大の欠点は縦割り構造になっていることです。この縦割り構造が、改革の取り組みが進まない最大の要因と考えられます。組織の間にある壁のため、生産に必要な情報やモノの流れに停滞が生じ、工場の生産性を著しく阻害しています。作り過ぎのムダ、仕掛在庫の増大、リードタイムの長期化、そして品質問題の発生は、組織間の連携が十分...