何を作ったら良いか分らない状態の下で、新商品 ・ 新システムを考え出すための 新商品開発法 (S

2D)を 連載で解説します。

1.なぜ新しい商品を生み出せないのか

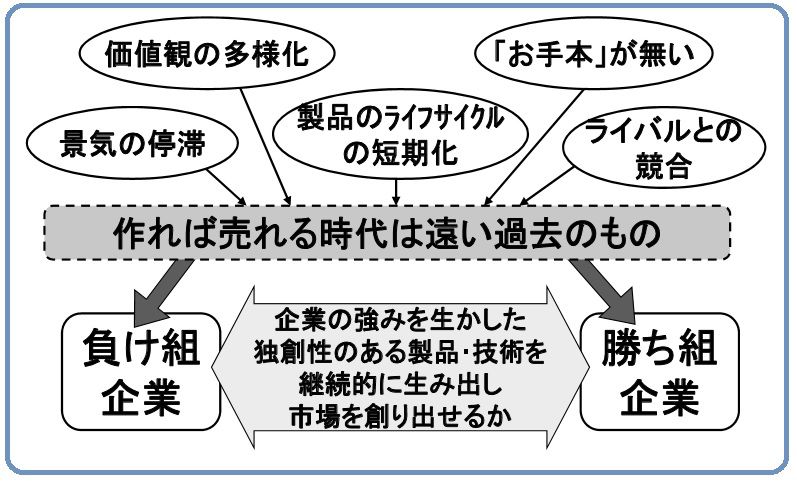

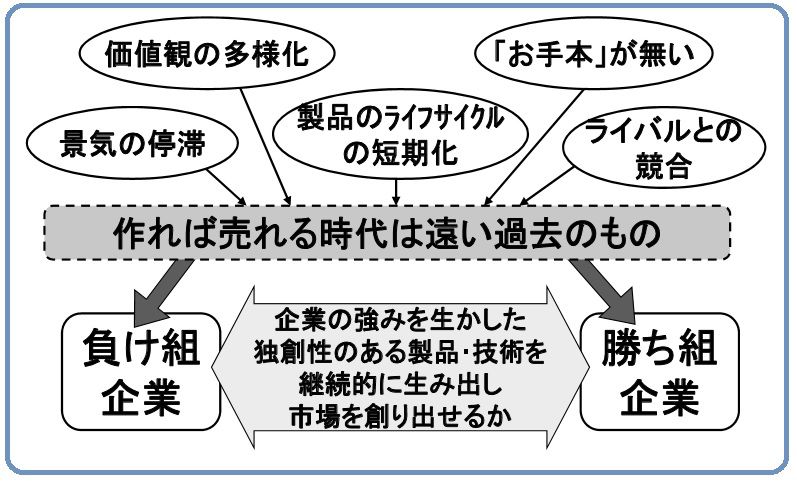

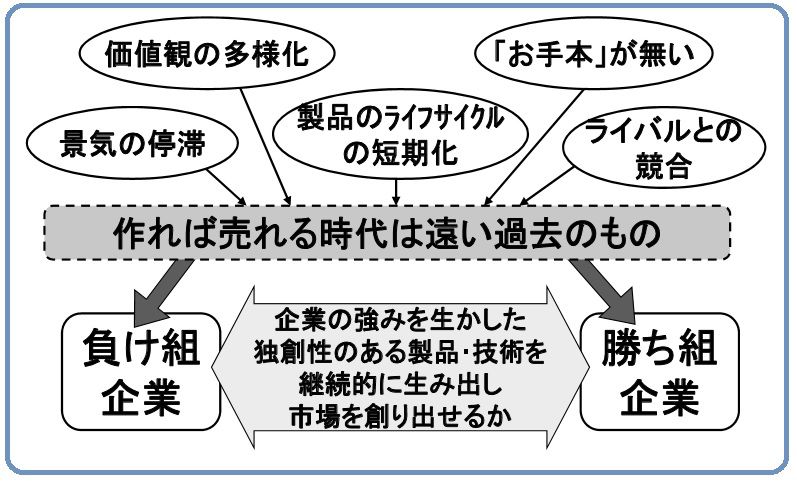

価値観の多様化や製品のライフサイクルの短縮化など 企業をとりまく環境は非常に厳しくなっていますが、こ のような中で企業が生き残り発展していくには、企業の 強みを生かした独創性のある製品・技術やシステムを継 続的に生み出し、市場を創り出していかなくてはなりま せん(図1.参照)

図1.市場環境と企業

各種調査を待つまでもなく新規の商品、しかも売れる 商品は、経営者はもとよりものづくり企業の社員の誰も が望んでいることです。しかし、画期的な商品を企画することができず、したがって思うようにヒット商品を生み出せていないのが現実です。新商品はもとより、技術を開発するには、当然のこと ながら「何を」開発しようとしているのかを明確にする 必要があります。現在、多くの企業の置かれている状況、例えば、次世代の中心となるべき商品がないとか、ライバルとの価格競争に陥り体力勝負になってしまっ た、といった状況にある場合などです。

このように、問題が「売上が低下している」とか「利益が出ない」とかといった漠然としたものである状況下で、「(利益の出そうな)新製品の開発を急ごう」と言っても、会社のトップ層はなかなか具体的な商品イメージを示すことができないし、「新商品の開発」を命 じられた現場の技術者は、何を作ってよいか分らないま まにいたずらに頑張ってはみるものの、体力と時間とをむなしく浪費するばかりになってしまいます。一方で、かつての高度成長期に作ればどんどん売れる という時代を経験した世代は、頑張れば何とかできると いった時代錯誤的な感覚を持ち続けていて、開発担当者 のガンバリが足りないからと思っている方も少なくありません。

2.新商品を生み出す従来からの方法

新商品を考え出すために従来からいろいろ工夫がなさ れてきています。その代表的なものには、0 Look VE (企画段階のVE)や

QFD(品質機能展開)などがあ ります。

TRIZの中にも「技術進化の法則」や「9画面法」等があります。これらは目的とする商品の狙い方や状況の捉え方に よって差はあるものの、基本的には対象とするモノや技術に対して、現状の問題点を認識することから出発し、その問題を解決する新しい商品を考え出そうとするものです。問題がはっきりしていてターゲットの概要が見え るような場合は、多くの経験からの知見が生かされる従来から知られている方法で対処できます。

次回は、新商品開発を進めるための方法(S2D)を解説します。

◆関連解説『アイデア発想法とは』

...