今回は、「成長」をテーマにして、前々回から話をしている開発現場を変える3つのキーワードのひとつである「経験学習プロセス」を紹介したいと思います。

1. 成長してほしい人は誰

人は成長することに喜びを感じます。常に成長している実感を持つことができれば、仕事そのものが楽しいですし、成果にも自分なりの納得感があります。

◆そんな経験をしたのはいつですか?

◆今もそんな経験をしていますか?

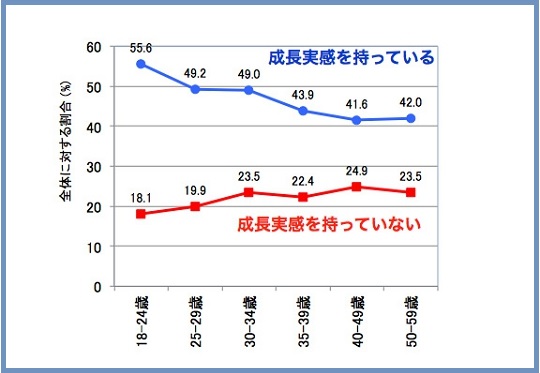

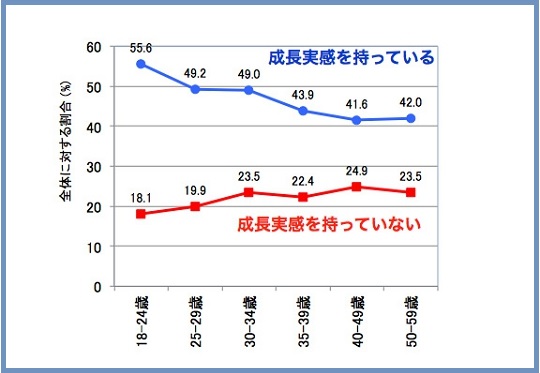

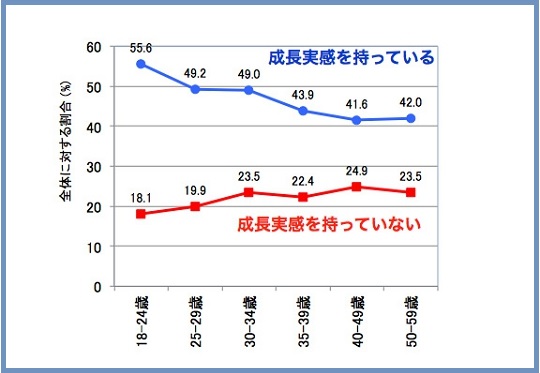

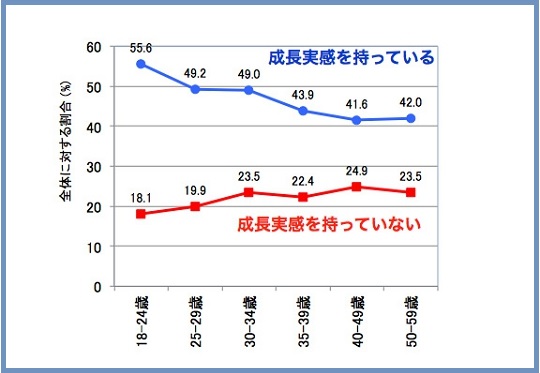

興味深いデータがあります。リクルートワークス研究者が行った「ワーキングパーソン調査 2012」の中の、年代別に成長実感を持っているかどうかの調査結果です。かなり詳細なデータなのですが、正社員の成長実感について、「どちらともいえない」以外の「持っている」と「持っていない」人の割合をグラフにしてみました。

図58. 正社員の成長実感

グラフを見ると、年齢とともに成長実感を持っている人の割合が減っていることがわかります。20歳代前半は 50% 以上の人が成長実感を持っているのに、40歳を過ぎると成長を実感しているのは 40%近くに減っています。また、成長実感がないという人も年齢とともに増加する傾向がありますが、どの年代でも20%前後、つまり、5人に1人は成長実感がない人がいるというのが印象的です。

この調査結果からは、年齢が上がっても成長できることと、成長実感がない人への働きかけが必要だといえますが、いくつかの開発現場でも同じことを聞きました。

「部長や課長になれない人は若手を育てることもなく、ずっと同じことしかしない」

「ワークライフバランスと言いながら、仕事への情熱をなくして趣味に走っている中堅が多い」

「やる気がない人がいるのはわかっているが、どうしたらいいのかわからない」

中堅やベテランとして活躍してほしい35歳以上の人たちが成長実感を持てないこと、常に5人に1人は成長していないと感じていること、このどちらも大きな損失だといえるでしょう。

成長とは、できなかったことができるようになったという実感であり、成長するために必要なことは広い意味での学習です。単に知識習得ではなく、考え方や行動が変わるという学習です。学習を促す人材育成などの仕組みは、この調査結果が示すような現実の問題に答えていないのではないかと思います。

2. 考えるべきは学習方法

製造業にとって今の大きなテーマは技術者育成だと考えています。組織の視点では人材育成、技術者視点では学習です。目指すところは個人の成長であり、その結果として組織の成長があり、それが技術力や開発力の向上につながるのだと思います。組織の今の教育や育成の仕組みは、個人の成長につながるものになっているでしょうか。

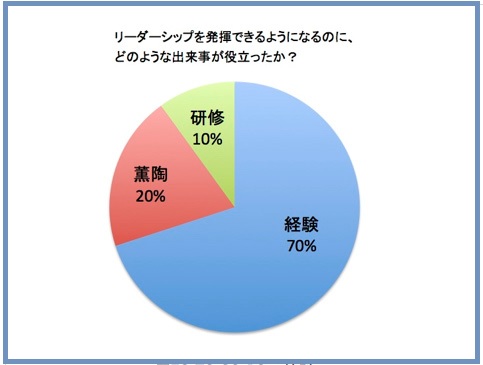

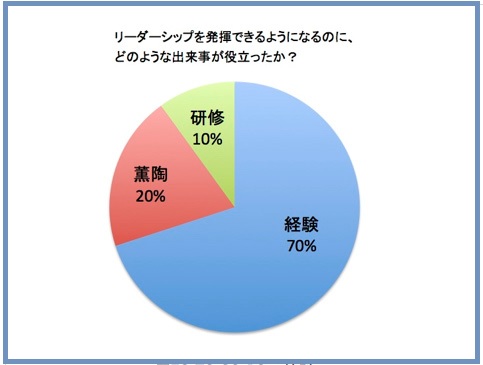

いくつかの開発現場を見て思うのは、教育や育成は「何を」学習させるのか、学習するのかばかりに意識が向いていて、「どうやって」学習するのかが重視されていないのではないかと思います。成長実感の問題も、どうやって学習すればいいのかを考えなければ解決できないでしょう。Lombardo氏とEichinger氏が作った Lominger 社というリーダーシップ開発で有名な会社があります。そこが発表した調査結果に「70-20-10の法則」というものがあります。

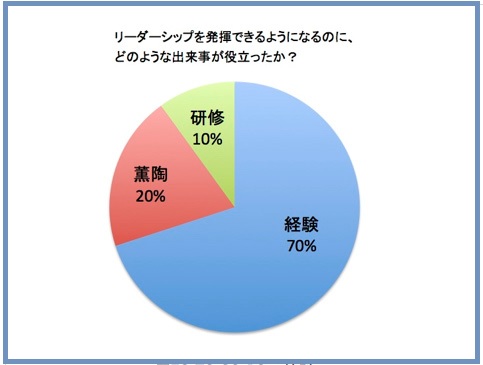

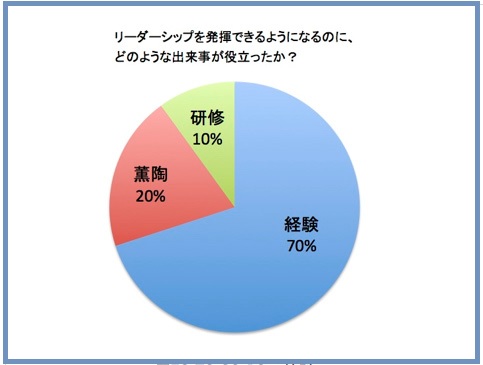

図59. 70-20-10の法則

リーダーシップを発揮できるようになった人たちに「どのような出来事が役立ったのか」を調査した結果、70%が経験、20%が薫陶、10%が研修ということがわかったというのです。

・「経験」とは、仕事を通じた直接経験であり、事業を立ち上げたことや、改善・改革を進めたことや、

人的ネットワークを作ったことなどが考えられます。

・「薫陶」とは、他者を観察することや、他者からのアドバイスを受けることであり、優れたリーダー

シップを持つ誰かの影響を...

図58. 正社員の成長実感

図58. 正社員の成長実感 図59. 70-20-10の法則

図59. 70-20-10の法則

図58. 正社員の成長実感

図58. 正社員の成長実感 図59. 70-20-10の法則

図59. 70-20-10の法則 図58. 正社員の成長実感

図58. 正社員の成長実感 図59. 70-20-10の法則

図59. 70-20-10の法則