技術者はもとより管理者も含めた現場のレベルアップが話題になることが多くなったと感じます。受注したい案件や契約はあるのに、現場がいっぱいいっぱいで受けることができない状況になっていて、一人ひとりのスキルをあげることが喫緊の課題になっているところが増えているようです。

スキルアップというと技術やマネジメントなどの専門教育や、実務を通じたOJTの話になりがちなのですが、以前に紹介したように、トレーニングを受ける本人のやる気や意欲が伴わないと、トレーニングにかける時間や費用は無駄なものになってしまいます。やる気や意欲を「エンゲージメント」というのですが、頭ではわかっててもエンゲージメントを意識してトレーニングなどを行っているところはほとんどありません。

前回から、やる気や意欲、すなわち、エンゲージメントを見える化を紹介しています。今回は、その4です。

4.フロー理論

成長するために必要となるものは継続的に上達しようという姿です。この学習の姿勢を「熟達」というのですが、熟達し成長するために重要となるのが「フロー」です。この熟達を手に入れ成長を促す方法論に「フロー理論」というものがあります。

「フロー」とはハンガリー出身の心理学者チクセントミハイが提唱した概念で、フロー状態をつくることによって人はモチベーションが高まり、熟達、成長を加速することが明らかになりました。フロー状態とは「一つの活動に深く没入しているので、他の何ものも問題とならなくなる状態、その経験それ自体が非常に楽しいので、純粋にそれをするということのために多くの時間や労力を費やすような状態」と定義されています。

フロー状態にあるとき、人は高いレベルの集中力を示し、楽しさ、満足感、状況のコントロール感、自尊感情の高まりなどを経験し、それが、熟達や学習を加速するのです。

図110. フロー状態の側面

フロー状態の定義はわかりにくいものですが、フロー状態は誰もが経験しているものです。テレビゲームに夢中になって気づいたら朝になっていた。面白い本を読んでいるうちに夜が明けてしまった。食事を取るのも忘れて作品づくりに没頭した。このように、寝食を忘れるほどに没頭している状態です。フロー状態とは「自己の没入感覚をともなう楽しい経験」ということができます。

5. フローを生じる条件

フロー理論によれば、仕事を通じて成長するためにはフロー状態で仕事をする必要があります。チクセントミハイはフロー状態を作るためには、次の3つの条件を満足しなければならないと言っています。

・活動の難しさのレベル(チャレンジレベル)とその活動に取り組むための能力レベル(スキルレベル)が高次でつり合っている

・活動の目標が手近で明確である

・フィードバックが即座に得られる

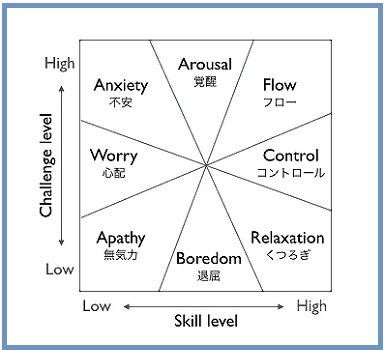

最初の条件についてもう少し説明しておきましょう。挑戦する内容が難しすぎれば不安になり、簡単すぎると退屈に感じてしまいますが、「つり合っている」とは挑戦する内容が簡単すぎず、難しすぎないということです。そして「高次でつり合っている」とは、今の自分より1,2段高いレベルの能力が要求され、挑戦するために必要な努力が無意識にできる状態です。

チクセントミハイは、チャンレンジ・レベルとスキル・レベルがつり合っているかどうかも含めて、精神状態を把握するための「チャレンジ・スキル・モデル」をというものを作っています。

...

図110. フロー状態の側面

図110. フロー状態の側面

図110. フロー状態の側面

図110. フロー状態の側面

図110. フロー状態の側面

図110. フロー状態の側面

図111. チャレンジ・スキル・レベル

図111. チャレンジ・スキル・レベル