エネルギー原単位の見える化とは

1. エネルギー原単位の見える化について

2. エネルギー原単位の戦略的活用のステップ(例)

3. EMSの構成とツールに関して

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

野中 帝二

労働人口が減少する中、生産性を維持・向上しつつ、収益性を向上するための支援を行います。特に自律的な改善活動の醸成や少子高齢化での経営など労働環境変化に対応した解決策をサポート致します。

労働人口が減少する中、生産性を維持・向上しつつ、収益性を向上するための支援を行います。特に自律的な改善活動の醸成や少子高齢化での経営など労働環境変化に対応...

「生産工学」の他のキーワード解説記事

もっと見るスマートファクトリー、目的と課題とは

インダストリー4.0のキーワードであるスマートファクトリーを受けて、製造業を中心に、最新技術を使って今までの業務をカイ...

インダストリー4.0のキーワードであるスマートファクトリーを受けて、製造業を中心に、最新技術を使って今までの業務をカイ...

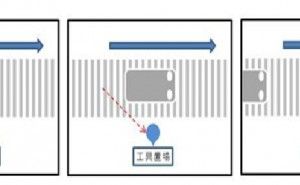

TSN(Time-Sensitive Networking)とは

加工現場がある業界のDX( Digital transformation;デジタルトランスフォーメーション)、デジタル・データ化は効率...

加工現場がある業界のDX( Digital transformation;デジタルトランスフォーメーション)、デジタル・データ化は効率...

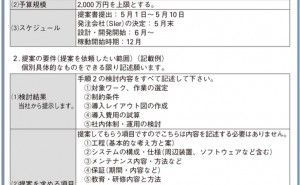

メーカーへの提案依頼書作成 ロボットシステム構築の流れとは(その2)

今回はその1に続き、自社工場にロボットシステムを導入し、稼働することを前提とした同システム構築の流れを解説します。 【ロボットSIer...

今回はその1に続き、自社工場にロボットシステムを導入し、稼働することを前提とした同システム構築の流れを解説します。 【ロボットSIer...

「生産工学」の活用事例

もっと見る3次元データ加工の手順のセオリーとは (その2)

前回のその1に続いて解説します。 3. 各工程の具体的なポイント &nb...

前回のその1に続いて解説します。 3. 各工程の具体的なポイント &nb...

動作解析事例「混流生産組み立てラインでの作業改善」

今回は価値のない作業の排除「ムダとり」の事例を、結果だけではなく取り組み方も含めて紹介します。現場は、自動車メーカー(国内:混流生産組み...

今回は価値のない作業の排除「ムダとり」の事例を、結果だけではなく取り組み方も含めて紹介します。現場は、自動車メーカー(国内:混流生産組み...

国際プラスチックフェアー(IPF JAPAN 2017)展示会レポート(その5)

前回のその4に続いて解説します。 6. 繊維強化の1 (1) オンラインブレンド 名機製作所は射出成形機のホッパーを2基設け、ベー...

前回のその4に続いて解説します。 6. 繊維強化の1 (1) オンラインブレンド 名機製作所は射出成形機のホッパーを2基設け、ベー...