1.「ギリギリまでつくらない、運ばない、仕入れない」はSCMの行動指針

行動指針の見方・考え方については、

その1、

その2でお話しました。今回は「急激な売れ行き、急激な下降の時のアクション」についてです。ネット社会になってくると急激に売れ始めたり、またその逆もあります。それも2倍、3倍どころか2乗(4倍)、3乗(8倍)になる事もあるそうです。逆も1/2乗(1/4)、1/3乗(1/8)になることもあります。この時は欠品もやむを得ませんが、どれくらい短い時間で供給できるか、これが競争力です。

ネット社会になると、口コミやツイートで評判が拡散されます。この評判が良ければ2乗、3乗の売上、悪ければ1/2乗、1/3乗の売上になるのがネット社会の特徴でもあります。高度成長を経験している世代なら、在庫で対応します。これしか方法を知りません。

最初の売上が急激に増えた時は欠品です。店舗では通常在庫量がいくつ以下になったらいくつ発注するという標準化された仕組みがあります。この段階ではこの店舗での品切れ状態で発注します。この商品がメーカーに在庫があれば翌日には補充されます。しかし口コミの方が早いので「○○店に在庫有り」と言うツイートが出ればたちまち売り切れです。即発注です。しかしこの段階では各店舗でも品切れが出ていますので、メーカーにも在庫はなくなっています。メーカーの物流センターでも店舗同様に自動受発注システムがあります。在庫がいくつになったら、いくつの補充依頼をする。これが標準パターンです。工場在庫があれば、翌日には補充されます。

しかし工場在庫がない場合は次回の生産計画に組み込まれますが、実際に生産されるまでのLT(リードタイム)が数日必要です。売れるスピードがいつもより速いと欠品(メーカーにも在庫がない状態)になります。センターで欠品になってからでは、補充までに数日必要になります。この段階では市場でもう欠品と言う情報はツイートされています。店舗では次回の入荷予定日という張り紙をします。これもツイートされます。

とりあえず初回の生産はクリアして、初回生産ロット分を全国の物流センター経由で振り分けます。しかし、振り分け以上に欠品している場合、同様のロジックで初回の生産終了と同時に2回目の補充依頼が来ます。しかしこの時には素材、部品が間に合いません。2回目の欠品の波に対応するには、長い日数が必要です。これが今迄の仕組みです。

後ろのプロセスから発注と言うアクションがあって、店舗納品します。店舗納品すればセンター在庫は少なくなり、一定以下の時に工場に補充依頼が出ます。補充依頼が出てから数日後から生産開始です。これが高度成長を支えてきた構造です。しかし、残念ながらこの構造では、今のネット社会では生き残れません。

2.急激な売り上げの時

ネット社会の特徴の一つに口コミがあります。口コミの数や浸透度合いによっては爆発します。逆にネガテイブな口コミがあると、急激なダウンです。サプライヤーはこの急激な変化についていかなければ、サプライチェーンから外されてしまいます。人気の新規商品であっても数か月後には類似品が出てきて、最初のオリジナル品は欠品が多くて売れ行きストップ、類似品は欠品が出てもその対応が素早く、評判が良いとなれば勝負は決まります。

私は低成長かつネット社会の競争力はサプライチェーンそのものだと考えています。高度成長期は商品力(機能、デザイン、価格、効果など)が競争力でしたが、今はサプライチェーンそのものが競争力です。私はサプライチェーンの競争力を以下の4つで見ています。

(1)サプライチェーンの強さ(供給対応力、多くても少なくても供給する)

(2)サプライチェーンの速さ(欠品時の供給の速さ、情報伝達の速さ)

(3)サプライチェーンの安さ(関連する企業数が少ない事)

(4)サプライチェーンの鮮度(在庫の少なさ、捕獲してから供給まで)

先ほどの急激な売り上げ変化に対応できるかどうかは(1)競争力です。2回目以降の欠品の対応力が(2)の競争力です。

3.事例から

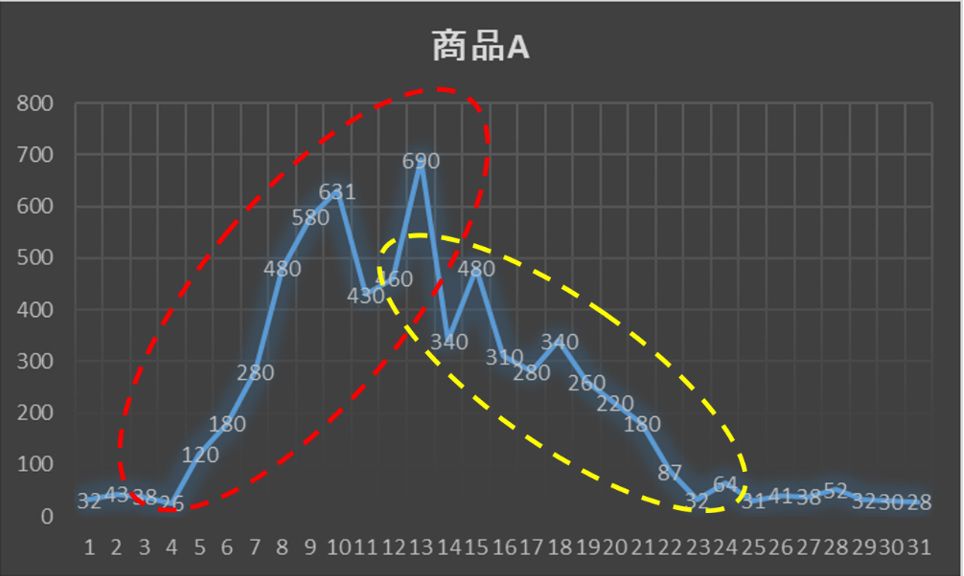

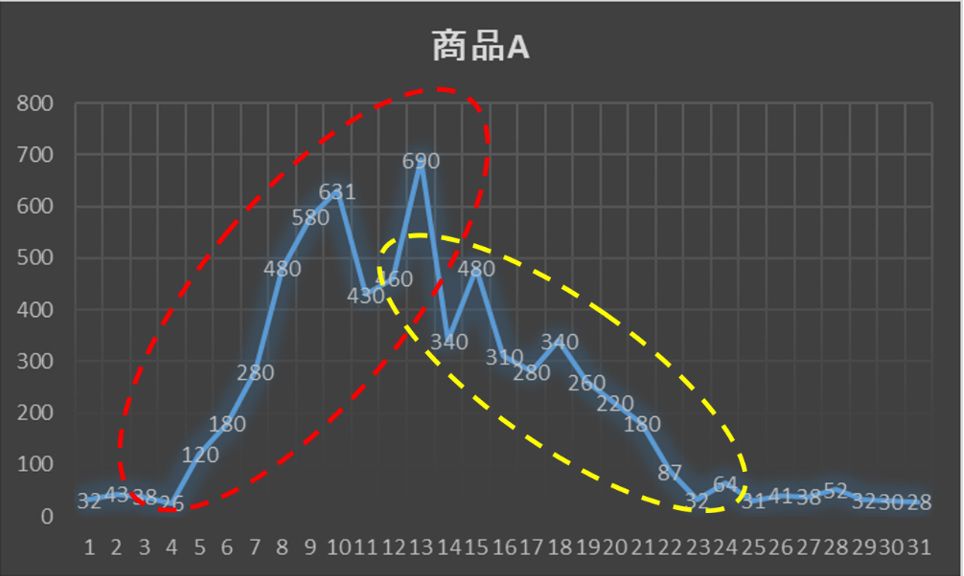

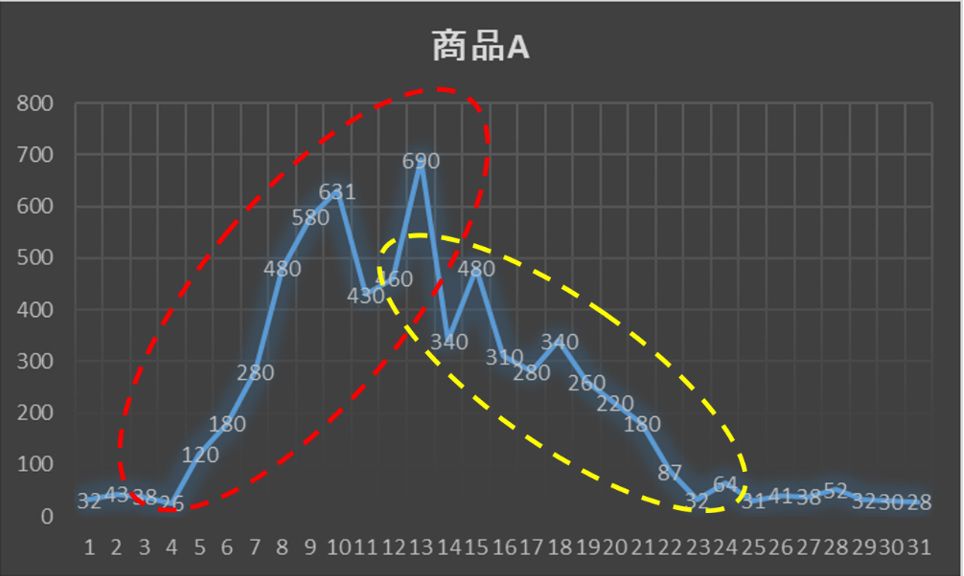

図1のグラフを見てください。これは家電品の3か月間の売上を説明用に1カ月に短縮しています。縦軸は指数化してありますので、その傾向だけ見てください。家電品の売上は通常小売店の物流センターに納品した段階が売上です。市場での本当の売上は分かりません。従ってここで言う売上とは、小売店の物流センターに納品した時点を言います。売上は最大15.8倍、下降の時も同様1/15.8まで落ち込みました。

図1.事例、売上推移

最初はさほど売れませんでしたが、口コミで評判が広がり急激な売上拡大でした。メーカーでも量産体制で対応していました。その量産対応も20%~50%なら可能ですが、それ以上になると生産ラインを増設するしか方法がなく(協力企業にアウトソーシングする事も同じです)、それには準備に数カ月必要です。

結果として、一度メーカー在庫を欠品にしてしまいました。それまでは小売店の品切れ状態が、メーカー欠品と言う表示がされ評判を落としてしまいました。丁度その頃競合他社が類似品を...