1978年の設立以降、高品質なものづくりと障がい者雇用を続け、全社員のうち、障がいのある社員が約6割を占め、障がいの有無に関係なく誰もが生き生きと働くソニー・太陽株式会社。障がい特性に合わせた職場環境の整備を進め、社内外で多様な人材が活躍できるインクルーシブな社会の実現を目指す同社の取り組みを紹介します。

高品質なものづくりと障がい者雇用を進める

ソニー・太陽株式会社(代表取締役社長 西島 史隆氏)の設立は1978年。ソニーグループ株式会社と社会福祉法人太陽の家の合弁会社として誕生しました。「高品質なものづくりと障がい者雇用」を掲げ、ハイエンドモデルや業務用のマイクロホン、ヘッドホンなどを生産する基幹事業所として、世界中に製品を送り出しているほか、障がい者雇用を推進し、障がいのある多くの社員が活躍することでも知られています。このような事業の背景には、ソニー・太陽創設者で太陽の家創設者の中村裕博士とソニー創業者の一人である井深大氏それぞれの言葉があり、これらは同社の企業理念にもなっています。

中村博士は「障がい者スポーツの父」と呼ばれ、64年の東京パラリンピックの開催にも尽力したのち、太陽の家を創設。「世に心身障がい者はあっても仕事に障害はありえない。保護より働く機会を」といったメッセージを。一方、中村博士の志に共感した井深氏は「障がい者だからという特権なしの厳しさで健丈者※の仕事よりも優れたものを、という信念を持って」との言葉を残しています。この二人の言葉を胸に現在、同社には社員180人(障がい者約110人)が従事し、高品質なものづくりと障がい者雇用が進められています。

【写真説明】ソニー・太陽株式会社社屋(同社提供)

太陽の家誕生は、中村博士が英・ストーク・マンデビル病院に留学中、障がい者のリハビリに、スポーツを取り入れたルードヴィヒ・グッドマン博士の取り組みに感銘を受けたことがきっかけとなり、始まっています。帰国後、同様の取り組みを進める中、東京パラリンピックにおいて選手団長を務め、選手の「人生をもっと楽しみたい」との声を受け翌年、太陽の家を設立しています。設立当初は竹細工から始まりましたが、仕事確保のため大手企業に声掛けを行ったところ、オムロン株式会社創業者の立石一真氏が賛同し、オムロン太陽電機(現オムロン太陽)株式会社を1972年に設立、太陽の家グループ初の合弁会社が生まれました。1974年には、井深氏が太陽の家に業務を委託する特機科ソニーを開設、1978年に株式会社サン・インダストリーを設立し、1981年に現社名に変更、全国で8番目の特例子会社として認定され、これら活動に心を打たれた本田宗一郎氏もホンダ太陽株式会社を設けるなど、製造業を中心に広がりをみせ、現在は7社の合弁会社と7社の協力会社が共に活動しています。

国内製造業のSDGs取り組み事例一覧へ戻る

障がいの特性に合わせ、作業環境を整備

開始当初はトランジスタラジオやウォークマンなどの組み立てを行っていましたが、小型で取り回しに優れ、ロングライフな製品の生産にシフトし、1991年から部品の自給化を開始。マイクロホンの一貫生産を始め、現在はハイエンドモデルや業務用のマイクロホンとヘッドホンなどを生産しています。

2008年からは、年齢や病状の重度化により製造現場で活躍することが難しくなった社員が継続的に活躍できるようにと、ソニー製品の部品や図面といった設計情報の管理やグループ内向けホームページの更新業務のほか、ウエブアクセシビリティの検証業務、音響関連製品の設計業務などにおいて、業務内容の見直しが行われました。また、ソニーグループに対し、同社の約50年に及ぶ、障がい者雇用の...

1978年の設立以降、高品質なものづくりと障がい者雇用を続け、全社員のうち、障がいのある社員が約6割を占め、障がいの有無に関係なく誰もが生き生きと働くソニー・太陽株式会社。障がい特性に合わせた職場環境の整備を進め、社内外で多様な人材が活躍できるインクルーシブな社会の実現を目指す同社の取り組みを紹介します。

高品質なものづくりと障がい者雇用を進める

ソニー・太陽株式会社(代表取締役社長 西島 史隆氏)の設立は1978年。ソニーグループ株式会社と社会福祉法人太陽の家の合弁会社として誕生しました。「高品質なものづくりと障がい者雇用」を掲げ、ハイエンドモデルや業務用のマイクロホン、ヘッドホンなどを生産する基幹事業所として、世界中に製品を送り出しているほか、障がい者雇用を推進し、障がいのある多くの社員が活躍することでも知られています。このような事業の背景には、ソニー・太陽創設者で太陽の家創設者の中村裕博士とソニー創業者の一人である井深大氏それぞれの言葉があり、これらは同社の企業理念にもなっています。

中村博士は「障がい者スポーツの父」と呼ばれ、64年の東京パラリンピックの開催にも尽力したのち、太陽の家を創設。「世に心身障がい者はあっても仕事に障害はありえない。保護より働く機会を」といったメッセージを。一方、中村博士の志に共感した井深氏は「障がい者だからという特権なしの厳しさで健丈者※の仕事よりも優れたものを、という信念を持って」との言葉を残しています。この二人の言葉を胸に現在、同社には社員180人(障がい者約110人)が従事し、高品質なものづくりと障がい者雇用が進められています。

【写真説明】ソニー・太陽株式会社社屋(同社提供)

太陽の家誕生は、中村博士が英・ストーク・マンデビル病院に留学中、障がい者のリハビリに、スポーツを取り入れたルードヴィヒ・グッドマン博士の取り組みに感銘を受けたことがきっかけとなり、始まっています。帰国後、同様の取り組みを進める中、東京パラリンピックにおいて選手団長を務め、選手の「人生をもっと楽しみたい」との声を受け翌年、太陽の家を設立しています。設立当初は竹細工から始まりましたが、仕事確保のため大手企業に声掛けを行ったところ、オムロン株式会社創業者の立石一真氏が賛同し、オムロン太陽電機(現オムロン太陽)株式会社を1972年に設立、太陽の家グループ初の合弁会社が生まれました。1974年には、井深氏が太陽の家に業務を委託する特機科ソニーを開設、1978年に株式会社サン・インダストリーを設立し、1981年に現社名に変更、全国で8番目の特例子会社として認定され、これら活動に心を打たれた本田宗一郎氏もホンダ太陽株式会社を設けるなど、製造業を中心に広がりをみせ、現在は7社の合弁会社と7社の協力会社が共に活動しています。

国内製造業のSDGs取り組み事例一覧へ戻る

障がいの特性に合わせ、作業環境を整備

開始当初はトランジスタラジオやウォークマンなどの組み立てを行っていましたが、小型で取り回しに優れ、ロングライフな製品の生産にシフトし、1991年から部品の自給化を開始。マイクロホンの一貫生産を始め、現在はハイエンドモデルや業務用のマイクロホンとヘッドホンなどを生産しています。

2008年からは、年齢や病状の重度化により製造現場で活躍することが難しくなった社員が継続的に活躍できるようにと、ソニー製品の部品や図面といった設計情報の管理やグループ内向けホームページの更新業務のほか、ウエブアクセシビリティの検証業務、音響関連製品の設計業務などにおいて、業務内容の見直しが行われました。また、ソニーグループに対し、同社の約50年に及ぶ、障がい者雇用のノウハウを展開する障がい者雇用推進活動も行われています。

【写真説明】ハイエンドモデルや業務用のマイクロホンとヘッドホンなどの設計から製造、サービスまでが行われている(同社提供)

障害者白書(内閣府・2025年)によると日本国内における障がい者の数は約1,160万人。同社における障がい者の社員構成は、肢体障がい者が最も多く全体の約60%、次いで聴覚障がい者が18%となり、その他内部障がい、精神障がい・発達障がい、視覚障がい者が在籍しており、特性に合わせ、それぞれが製造系をはじめ、ソリューション系、技術系、管理・事務系などの部署に配属され、ソニーのビジネスに貢献しています。以前は、精神障がい者の定着が難しい時期もありましたが、今は毎年採用できる体制が整いつつあり、就労も定着してきています。

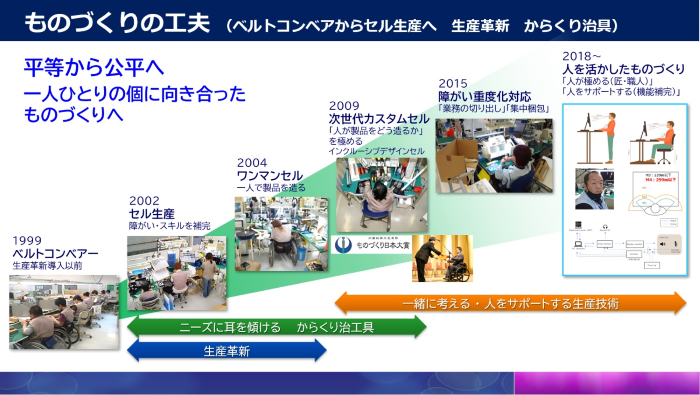

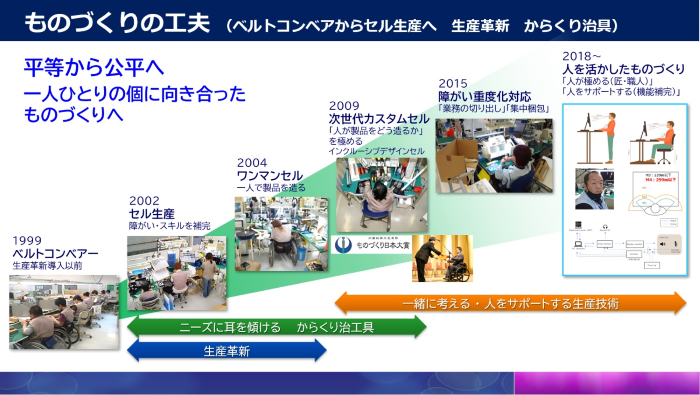

職場環境における工夫では、1990年代はベルトコンベアーを使った生産が行われていましたが、2002年のセル生産導入をきっかけに以後、個人の特性に合わせた作業スタイルを取り入れています。ただ、カスタム化が進むと属人化が発生し、病欠時などの対応が難しくなるため、2018年から「人を活かしたものづくり」をテーマに、次のような、より汎用性を踏まえた作業スタイルに進化しています。

【写真説明】2002年のセル生産導入をきっかけに、個人の特性に合わせた作業スタイルが取り入れられている(同社提供)

1).「人が極める(匠・職人)」:業務用の高性能な製品を扱い、どうしても人の手でしか実現できない作業が多いため、スキルの向上や技術継承といった面から、人財育成に力を入れています。

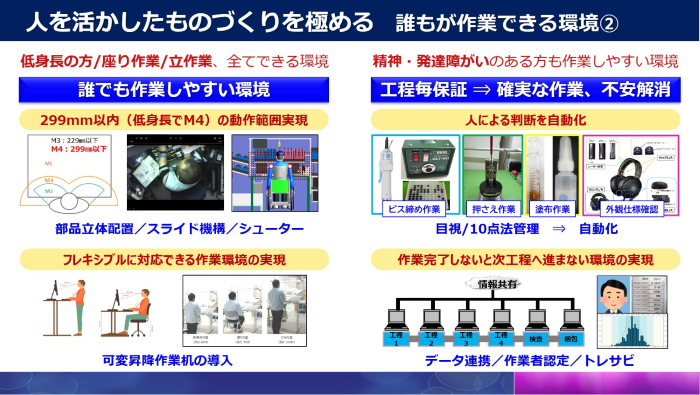

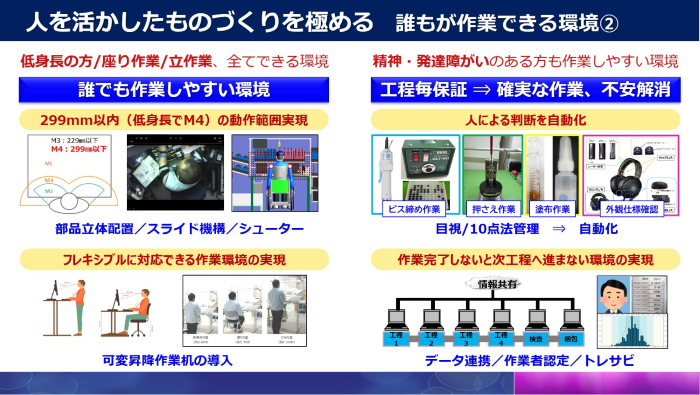

2).「人をサポートする(機能補完・職域拡大)」:障がいの為にどうしてもできない作業については、仕組みや技術の力によって、機能補完を行い、様々な業務に対応できるよう職域拡大を行っています。

たとえば、音などの感応検査においては、自動で行った検査結果を可視化することで、聴覚障がいの社員でも対応できるよう整備されたほか、発達障がい者向けの作業では、不安を強く感じやすい傾向があるため、作業が完了しないと次工程に進めないフローを設け、作業者の不安解消に努めています。これらは一見、障がい者への配慮とみえるフローですが、誰にでも作業しやすい作業環境が整備されているのです。

一方、業務指導の点においては、障がいの有無に関わらず、基本的には全員同じコミュニケーションが取られています。障がい者から健常者に指導がされることもあたりまえで、「『障がいがあるから作業指導を受ける立場』という考えはない」と話します。もちろん、障がいの特性に応じた合理的配慮がされており、たとえば、聴覚障がい一つをとっても、等級は様々なため、パソコンを使った文字起こしや手話などで対応しています。また、精神障がい者に対しては、知識がないと現場でのマネジメントが難しいため、職場内でサポートする社員と専門職で間接的にサポートを行う体制が取られるなど、細かな配慮が行き届いています。同社も「本当に良い人間関係を築いていくことが大前提だが、仕事の変化や様々な場面において、フレキシブルな対応が求められるため、障がいの特性を理解するための体制を作り上げることが、一つの大きな課題」と話します。

【写真説明】誰にでも作業しやすい作業環境を整備(同社提供)

多様な人材が活躍できるインクルーシブな社会の実現

「『実践』と『発信』によって、グループのDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)に貢献する」を基本方針として掲げる同社では「オペレーション貢献」と「人材・障がい者雇用貢献」、「サステナビリティ貢献」を3本柱とした取り組みを進めています。ソニーでは、グループ全社が事業を進めながら同じ目標に向かい、力を合わせようと「クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たす」という「Sony‘s Purpose(存在意義)」を掲げています。また、「人がエンタテインメントを楽しみ、感動で繋がりあうためには、人や社会、地球環境のすべてが健全でないとソニー自体が存在できない」という言葉を活動の原点とし、クリエイティブエンタテインメントカンパニーとして、新たな価値を生み出し続けています。

ソニーグループでは昨年、新たに「ソニーグループ DE&I ステートメント」を宣言。中でも、アクセシビリティに注力しています。アクセシビリティとは、高齢者や障がい者なども含め、誰もが機器やソフトウエアなどを簡単に利用できることを指します。同社では、このアクセシビリティを追求するうえで、障がい者や高齢者らと共に検討を進め、意見を反映しながら、2025年度までにすべての製品の商品化プロセスにインクルーシブデザインを取り入れ、多様な人材が活躍できるインクルーシブな社会の実現を目指します。

たとえば、視覚障がいのある社員の買い物に同社社員が同行し、そこで得た気付きを同社製品の「Xperia」に反映。例えば水平アングルで撮影されているかどうかを、音で知らせ、使いやすさを追求したほか、色覚障がい者向けにも色補正モードを設け、色の表示を調整できる機能を実装しました。

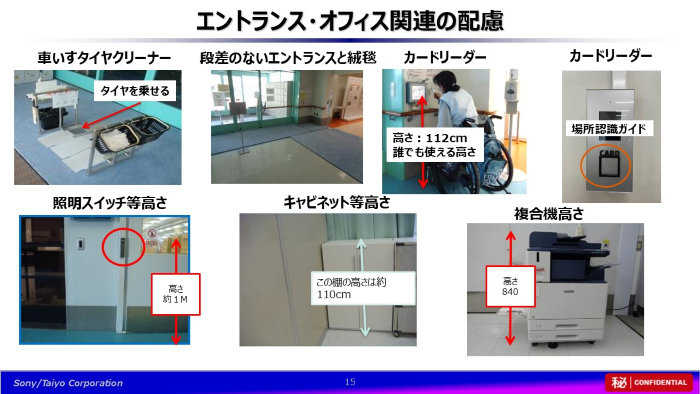

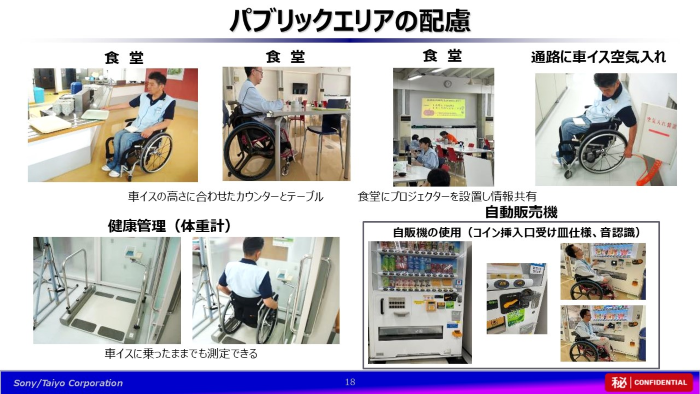

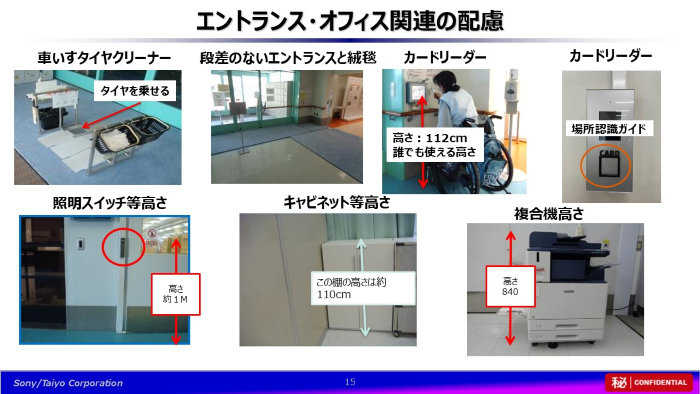

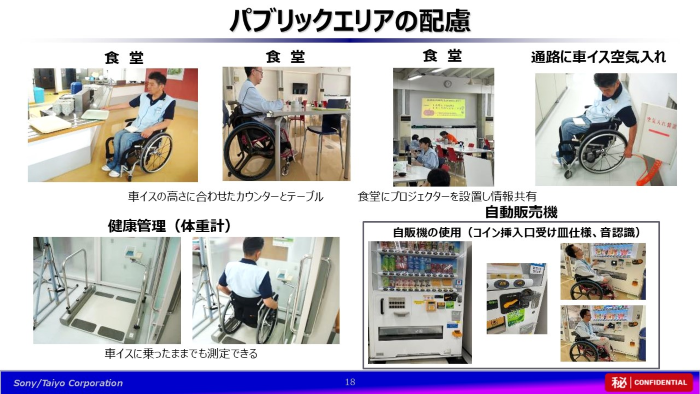

一方、同社施設においては、車いす用の自作タイヤクリーナーを設置したほか、カードリーダーや照明スイッチ、自動販売機のコイン挿入口などの高さを調整。また、視覚障がい者に対しては、点字ブロックや手すりなどを、聴覚障がい者用には、モニターを使った情報提供が行われるなど、工場内の至るところで障がい特性に応じた配慮が行われています。

【写真説明】施設内の至るところで障がい特性に応じた配慮が行われている(同社提供)

積み上げてきた経験を強みとし、サステナビリティに貢献

ソニーグループの社会貢献活動では、子どもたちの好奇心を育む教育プログラム「キュリオステップ」を実施しています。ソニー・太陽では“インクルージョン・ワークショップ”の名前で開催しています。これは、障がいの有無に関わらず、誰でもワークショップに参加でき、また障がいのある社員が講師やスタッフ役として参加し、全国の小中学生がソニーの教育キットを製作。ものづくりやプログラミングの楽しさを体験すると同時に、多様性への理解を深めてもらおうと活動しています。また、隣接する県立日出総合高等学校において、人権講演や車いす体験を毎年実施しているほか、自治体向けの人権講演会を県内外で開催しています。さらに2022年からは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所(東京都品川区)が提唱しているシネコカルチャーを、ソニー・太陽の敷地内で実践。圃場には自然界の生物や植物の多様性を活かして作物を作っており、収穫物は社員食堂にて提供しています。

ソニーグループとしては、大分市で毎年開催される「大分国際車いすマラソン」(大分県主催)に協賛。100人以上のボランティアが大会サポートとして参加し、ソニー・太陽からもマラソンに参加しています。また、大会前日に開かれているオープニングイベント(太陽の家企業会主催)において、昨年はインクルーシブ社会実現をテーマとしたトークショーや“ゆるミュージック”の“ゆる楽器”を使った即興セッションが開催されました。

【写真説明】子どもたちの好奇心を育む教育プログラム「キュリオステップ」(左)とトークショーの様子(同社提供)

【写真説明】毎年開催されている「大分国際車いすマラソン」には、100人以上のボランティアが大会サポートとして参加している(同社提供)

今後について「サステナビリティの貢献に対し、世の中の関心度や必要性が高まってきているが、ソニー・太陽のこれまで積み上げてきた経験を強みとして活かせる分野であるため一層、取り組みを進めていきたい。また、社員が自ら提案した意見が反映され、製品化されたり、研修における意見や行動が形となって実現された体験は、やりがいにも通じるため、このような取り組みを発信していきたい。創業から続く、社会貢献や多様性に対する精神はこれからも変わらないため、サービスをはじめ、社員のやりがいを地道に追求しながら世の中の役に立っていきたい」と話します。

国内製造業のSDGs取り組み事例一覧へ戻る

記事:ブロードリーフ 深澤茂

【文中説明】

※“健常者”ではなく“健丈者”:「障がいがなく『丈夫』な人はいるが『常に』健康な人はいない」という、井深氏の考え方を踏まえて表記したものです。

【会社概要】

ソニー・太陽株式会社

所在地:大分県速見郡日出町

HP:https://www.sony-taiyo.co.jp/index.html