【この記事でわかること】

- 不具合報告書が、なぜ組織を成長させる「資産」になるのか

- 誰でも「良い報告書」が書けるようになる5つの必須項目と具体例

- 報告された情報を形骸化させないための仕組みづくり

- AIを活用した未来の不具合管理の姿

現代社会において、システムやサービスの不具合は避けて通れない課題です。私たちは日々、スマートフォンアプリのフリーズやウェブサイトのエラー、製品の誤作動など、様々なトラブルに遭遇します。こうした不具合に直面したとき、多くの人は「単なる失敗」として捉え、その場で解決して終わりにしてしまいがちです。しかし、実はこの「失敗」こそが、組織やチーム、そして個人を成長させるための貴重な学びの機会となり得ます。その学びを最大限に引き出すための最強のツールが「不具合報告書」です。これは単なるトラブルの記録ではありません。そこには、問題の発生状況、原因究明のプロセス、そして再発防止策に至るまでの、あらゆる知見が凝縮されています。不具合報告書を単なる義務ではなく、未来の成功に向けた「価値ある資産」へと変えることで、私たちはトラブルを恐れることなく、むしろ積極的に向き合い、成長の糧とすることができるのです。今回は、この不具合報告書をいかに活用し、失敗を成功の道へと変えるかについて、解説します。

1. なぜ今「不具合報告書」なのか?

(1)「不具合報告書」は単なるトラブル記録ではない

不具合報告書と聞くと、多くの人はトラブルの経緯を事務的に記録するだけの書類を想像するかもしれません。しかし、その本質はまったく異なります。不具合報告書は、トラブルという「事象」を分析し、その背後にある「原因」を特定し、将来の同様の事態を防ぐための「対策」を導き出すための、思考と学習のプロセスそのものを文書化したものです。それは、単に事実を羅列するだけでなく、「なぜそれが起きたのか」「どうすれば防げたのか」という問いに対する答えを見つけ出すための、重要な手がかりとなります。例えば、あるソフトウェアのバグ報告書には、ユーザーがどのような操作をしたときにエラーが発生したのかという情報だけでなく、そのエラーが特定のOSやブラウザ環境でのみ発生することが記されているかもしれません。この情報は、単にバグを修正するだけでなく、将来の製品開発において、特定の環境でのテストをより入念に行う必要があるという教訓を与えてくれます。このように、不具合報告書は単なるトラブルの記録ではなく、組織の知識ベースを構築し、未来の成長を加速させるための羅針盤となるのです。

(2) 技術の進化と不具合情報の関係性

現代社会において、技術の進化は目覚ましいものがあります。AIやIoT、クラウドサービスなど、複雑なシステムが私たちの生活に深く浸透しています。それに伴い、不具合の発生メカニズムもより複雑化し、原因の特定が困難になるケースが増えています。例えば、複数のシステムが連携して動く場合、不具合の原因がどのシステムにあるのか、あるいはその連携部分にあるのかを特定するには、膨大な情報と緻密な分析が必要です。このような状況下で、不具合報告書の果たす役割はますます重要になっています。報告書には、不具合の発生時刻、場所、関連するシステムやデータ、そして担当者の対応記録など、様々なメタ情報が含まれます。これらの情報を体系的に記録・管理することで、私たちは複雑な不具合の原因をより迅速に特定し、根本的な解決に結びつけることができます。さらに、過去の不具合情報を蓄積し分析することで、将来的に発生しうる不具合を予測し、未然に防ぐための対策を講じることも可能になります。技術の進化がもたらす複雑性に対応するためにも、不具合報告書は不可欠なツールとなっているのです。

2. トラブルを資産に変える仕組みづくり

不具合を単なる失敗で終わらせず、組織の資産に変えるためには、意識改革と仕組みづくりが不可欠です。まずは、不具合報告を義務化し、誰もが気軽に報告できる文化を醸成することから始めましょう。

(1) 過去のトラブル事例をデータベース化する意義

不具合報告書は、作成するだけでなく、それを有効活用しなければ意味がありません。最も効果的な活用方法の一つが、過去のトラブル事例をデータベースとして蓄積することです。これにより、単一の不具合報告書だけでは見えなかった、横断的な傾向や共通の原因が明らかになります。例えば、過去1年間に発生した不具合を分析した結果、特定のモジュールで何度も同様のエラーが発生していることが判明すれば、そのモジュールに根本的な設計上の問題がある可能性が高いと判断できます。また、過去に発生した不具合と類似の事象が起きた場合、データベースを検索することで、迅速に原因を特定し、過去の対策を参考にすることで、対応時間を大幅に短縮できます。さらに、新人教育の教材として活用することも可能です。実際に起きたトラブル事例を学ぶことで、新人はより実践的な知識を身につけることができます。このように、過去のトラブル事例をデータベース化することは、単なる情報の蓄積ではなく、組織全体の知識レベルを向上させ、未来のトラブルを未然に防ぐための重要な投資となります。

(2) 不具合報告を義務化し、誰もが気軽に報告できる仕組みを

不具合報告の文化を根付かせるためには、まず、報告を「義務」として明確に位置づけることが重要です。しかし、単に義務化するだけでは、報告が形骸化したり、不具合を隠蔽するような事態を招きかねません。そこで重要となるのが、誰もが気軽に報告できる仕組みづくりです。例えば、報告書のフォーマットを簡潔にし、入力項目を最小限に抑えることで、報告の心理的ハードルを下げることができます。また、匿名での報告を可能にしたり、不具合報告に対してインセンティブ(褒賞など)を設けることも有効です。さらに、「不具合報告は恥ずかしいことではない」「むしろ組織に貢献する行為である」というメッセージを、経営層から積極的に発信していくことも大切です。こうした取り組みを通じて、不具合報告を「責められる行為」から「評価される行為」へと転換することで、組織全体で不具合情報を共有し、改善につなげていく文化を醸成できます。

(3) 不具合情報を「失敗」ではなく「学習データ」と捉える

不具合報告書は、単なる「失敗の記録」ではありません。そこには、システムが想定外の挙動をしたという貴重な情報、そしてその原因と対策に関する知見が含まれています。これらは、今後の製品開発やサービス改善に活かせる「学習データ」と捉えるべきです。例えば、あるウェブサービスの不具合報告書に、「特定のブラウザでボタンが表示されない」という報告があったとします。この報告は、単にバグの修正を促すだけでなく、今後の開発において、特定のブラウザでの表示確認を徹底する、あるいは表示を最適化するための新たな技術を導入するといった改善策を検討するきっかけとなります。不具合情報を「失敗」ではなく「学習データ」と捉えることで、私たちは過去の経験から学び、より良い未来を築くことができるのです。

3. 不具合報告書の重要性と必須記載項目

不具合報告書は、トラブルの解決と将来の再発防止...

【この記事でわかること】

- 不具合報告書が、なぜ組織を成長させる「資産」になるのか

- 誰でも「良い報告書」が書けるようになる5つの必須項目と具体例

- 報告された情報を形骸化させないための仕組みづくり

- AIを活用した未来の不具合管理の姿

現代社会において、システムやサービスの不具合は避けて通れない課題です。私たちは日々、スマートフォンアプリのフリーズやウェブサイトのエラー、製品の誤作動など、様々なトラブルに遭遇します。こうした不具合に直面したとき、多くの人は「単なる失敗」として捉え、その場で解決して終わりにしてしまいがちです。しかし、実はこの「失敗」こそが、組織やチーム、そして個人を成長させるための貴重な学びの機会となり得ます。その学びを最大限に引き出すための最強のツールが「不具合報告書」です。これは単なるトラブルの記録ではありません。そこには、問題の発生状況、原因究明のプロセス、そして再発防止策に至るまでの、あらゆる知見が凝縮されています。不具合報告書を単なる義務ではなく、未来の成功に向けた「価値ある資産」へと変えることで、私たちはトラブルを恐れることなく、むしろ積極的に向き合い、成長の糧とすることができるのです。今回は、この不具合報告書をいかに活用し、失敗を成功の道へと変えるかについて、解説します。

1. なぜ今「不具合報告書」なのか?

(1)「不具合報告書」は単なるトラブル記録ではない

不具合報告書と聞くと、多くの人はトラブルの経緯を事務的に記録するだけの書類を想像するかもしれません。しかし、その本質はまったく異なります。不具合報告書は、トラブルという「事象」を分析し、その背後にある「原因」を特定し、将来の同様の事態を防ぐための「対策」を導き出すための、思考と学習のプロセスそのものを文書化したものです。それは、単に事実を羅列するだけでなく、「なぜそれが起きたのか」「どうすれば防げたのか」という問いに対する答えを見つけ出すための、重要な手がかりとなります。例えば、あるソフトウェアのバグ報告書には、ユーザーがどのような操作をしたときにエラーが発生したのかという情報だけでなく、そのエラーが特定のOSやブラウザ環境でのみ発生することが記されているかもしれません。この情報は、単にバグを修正するだけでなく、将来の製品開発において、特定の環境でのテストをより入念に行う必要があるという教訓を与えてくれます。このように、不具合報告書は単なるトラブルの記録ではなく、組織の知識ベースを構築し、未来の成長を加速させるための羅針盤となるのです。

(2) 技術の進化と不具合情報の関係性

現代社会において、技術の進化は目覚ましいものがあります。AIやIoT、クラウドサービスなど、複雑なシステムが私たちの生活に深く浸透しています。それに伴い、不具合の発生メカニズムもより複雑化し、原因の特定が困難になるケースが増えています。例えば、複数のシステムが連携して動く場合、不具合の原因がどのシステムにあるのか、あるいはその連携部分にあるのかを特定するには、膨大な情報と緻密な分析が必要です。このような状況下で、不具合報告書の果たす役割はますます重要になっています。報告書には、不具合の発生時刻、場所、関連するシステムやデータ、そして担当者の対応記録など、様々なメタ情報が含まれます。これらの情報を体系的に記録・管理することで、私たちは複雑な不具合の原因をより迅速に特定し、根本的な解決に結びつけることができます。さらに、過去の不具合情報を蓄積し分析することで、将来的に発生しうる不具合を予測し、未然に防ぐための対策を講じることも可能になります。技術の進化がもたらす複雑性に対応するためにも、不具合報告書は不可欠なツールとなっているのです。

2. トラブルを資産に変える仕組みづくり

不具合を単なる失敗で終わらせず、組織の資産に変えるためには、意識改革と仕組みづくりが不可欠です。まずは、不具合報告を義務化し、誰もが気軽に報告できる文化を醸成することから始めましょう。

(1) 過去のトラブル事例をデータベース化する意義

不具合報告書は、作成するだけでなく、それを有効活用しなければ意味がありません。最も効果的な活用方法の一つが、過去のトラブル事例をデータベースとして蓄積することです。これにより、単一の不具合報告書だけでは見えなかった、横断的な傾向や共通の原因が明らかになります。例えば、過去1年間に発生した不具合を分析した結果、特定のモジュールで何度も同様のエラーが発生していることが判明すれば、そのモジュールに根本的な設計上の問題がある可能性が高いと判断できます。また、過去に発生した不具合と類似の事象が起きた場合、データベースを検索することで、迅速に原因を特定し、過去の対策を参考にすることで、対応時間を大幅に短縮できます。さらに、新人教育の教材として活用することも可能です。実際に起きたトラブル事例を学ぶことで、新人はより実践的な知識を身につけることができます。このように、過去のトラブル事例をデータベース化することは、単なる情報の蓄積ではなく、組織全体の知識レベルを向上させ、未来のトラブルを未然に防ぐための重要な投資となります。

(2) 不具合報告を義務化し、誰もが気軽に報告できる仕組みを

不具合報告の文化を根付かせるためには、まず、報告を「義務」として明確に位置づけることが重要です。しかし、単に義務化するだけでは、報告が形骸化したり、不具合を隠蔽するような事態を招きかねません。そこで重要となるのが、誰もが気軽に報告できる仕組みづくりです。例えば、報告書のフォーマットを簡潔にし、入力項目を最小限に抑えることで、報告の心理的ハードルを下げることができます。また、匿名での報告を可能にしたり、不具合報告に対してインセンティブ(褒賞など)を設けることも有効です。さらに、「不具合報告は恥ずかしいことではない」「むしろ組織に貢献する行為である」というメッセージを、経営層から積極的に発信していくことも大切です。こうした取り組みを通じて、不具合報告を「責められる行為」から「評価される行為」へと転換することで、組織全体で不具合情報を共有し、改善につなげていく文化を醸成できます。

(3) 不具合情報を「失敗」ではなく「学習データ」と捉える

不具合報告書は、単なる「失敗の記録」ではありません。そこには、システムが想定外の挙動をしたという貴重な情報、そしてその原因と対策に関する知見が含まれています。これらは、今後の製品開発やサービス改善に活かせる「学習データ」と捉えるべきです。例えば、あるウェブサービスの不具合報告書に、「特定のブラウザでボタンが表示されない」という報告があったとします。この報告は、単にバグの修正を促すだけでなく、今後の開発において、特定のブラウザでの表示確認を徹底する、あるいは表示を最適化するための新たな技術を導入するといった改善策を検討するきっかけとなります。不具合情報を「失敗」ではなく「学習データ」と捉えることで、私たちは過去の経験から学び、より良い未来を築くことができるのです。

3. 不具合報告書の重要性と必須記載項目

不具合報告書は、トラブルの解決と将来の再発防止に不可欠なツールです。その重要性を理解し、効果的に活用するためには、必須記載項目を網羅した「良い報告書」を作成することが不可欠です。

(1) 不具合報告書の3つの役割:記録、共有、学習

不具合報告書には、主に3つの役割があります。第一に「記録」です。不具合の発生から解決までの経緯を正確に記録することで、後から振り返り、原因を追究することができます。第二に「共有」です。報告書を通じて、関係者全員が不具合の状況を正確に把握し、迅速な対応が可能になります。第三に「学習」です。報告書に記載された原因と対策は、組織全体の知識として蓄積され、将来の不具合を未然に防ぐための学習データとなります。これらの役割を果たすためにも、不具合報告書は正確かつ網羅的な情報を含む必要があります。

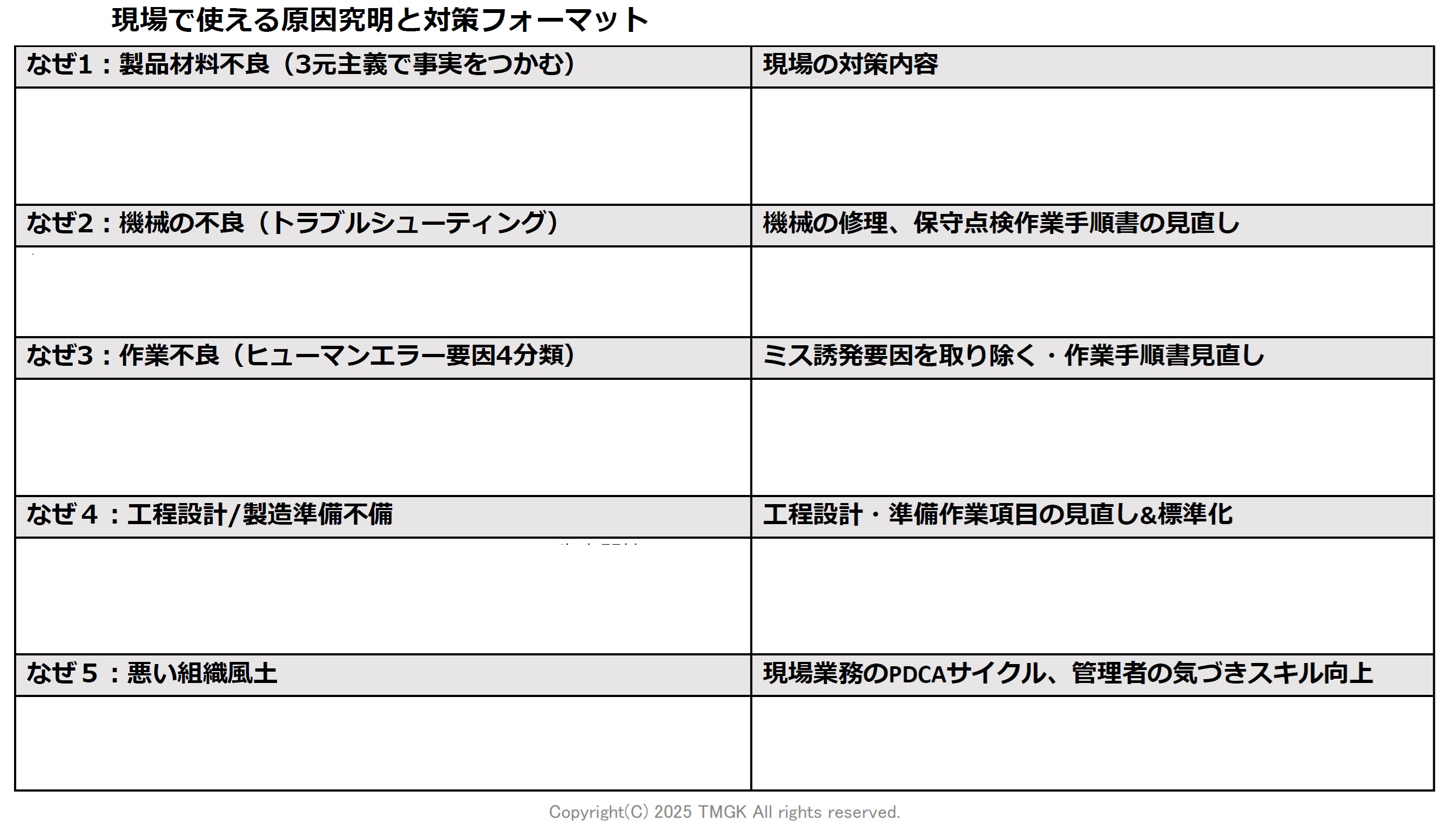

(2) 報告書の5つの必須項目

不具合報告書には、以下の5つの項目を必ず記載しましょう。

【発生事象】何が起きたか

ユーザーがどのような状況で、どのようなエラーメッセージを目にしたか、またはどのような予期せぬ挙動が発生したかを具体的に記述します。例えば、「ログインボタンをクリックしても反応せず、画面がフリーズした」など、誰が読んでも理解できる客観的な事実を記載します。

【再現手順】どうすれば再現するか

不具合を再現させるための具体的な手順をステップ形式で詳細に記述します。例えば、「1. アプリを起動する。2. ホーム画面の検索窓に『〇〇』と入力する。3. 検索ボタンをタップする。」といったように、他の人が同じ手順を踏むことで不具合を再現できるようにします。

【環境情報】いつ、どこで、何を使って起きたか

不具合が発生した日時、使用していたデバイス(PC、スマートフォンなど)、OSのバージョン、ブラウザの種類、ネットワーク環境などを記載します。これにより、特定の環境に依存する不具合を特定することができます。

【影響範囲】どのくらいの影響があるか

不具合がどれだけのユーザーに影響を与えているか、業務にどのような支障が出ているか、金銭的な損失はどの程度かなど、不具合の深刻度を客観的に評価します。これにより、対応の優先順位を判断する材料となります。

【暫定・恒久対策】どう対応したか

応急処置としてどのような暫定的な対策を講じたか、そして根本的な原因を解決するための恒久的な対策を記載します。これにより、対応の進捗状況を共有し、再発防止策を明確にできます。

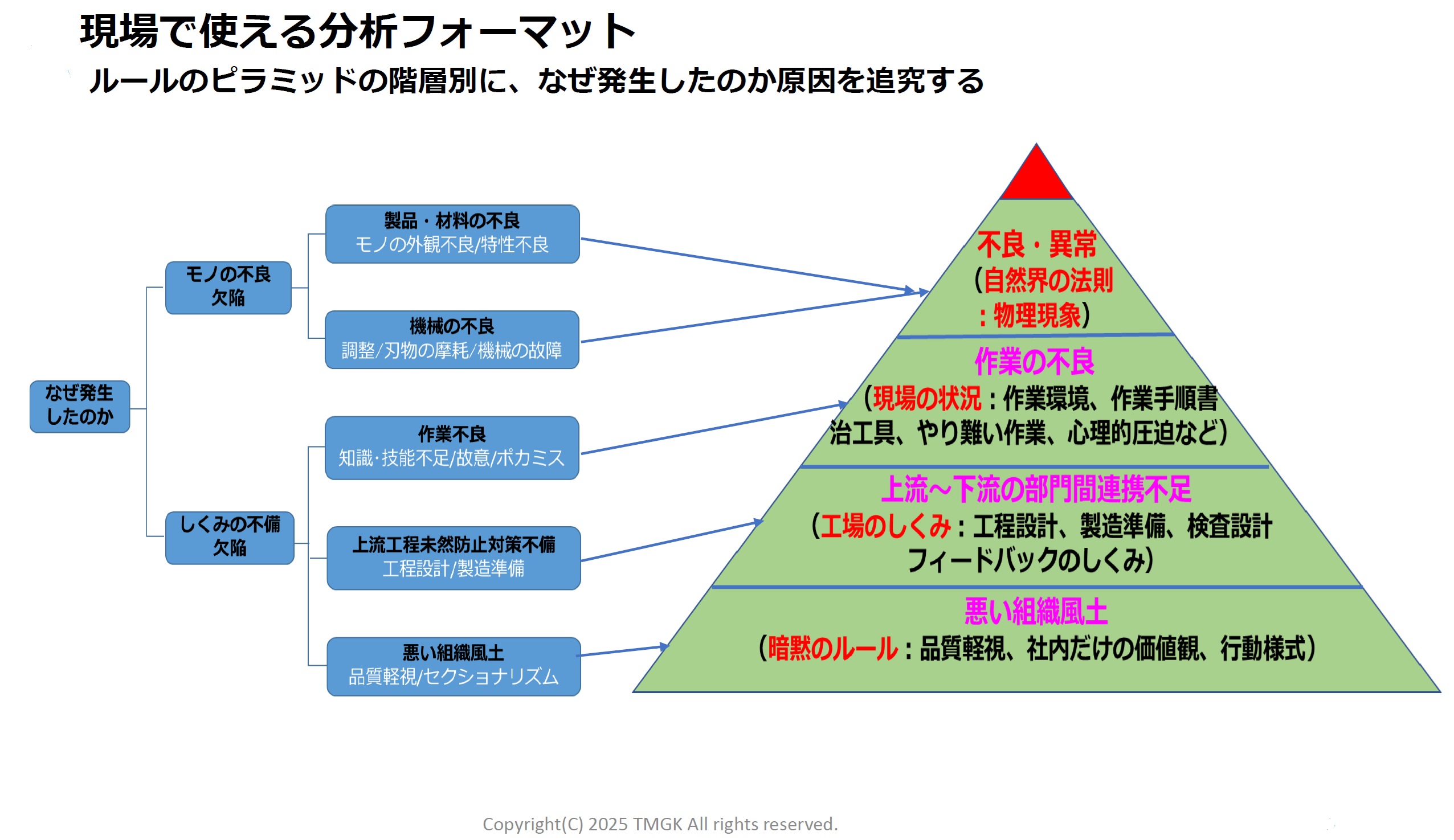

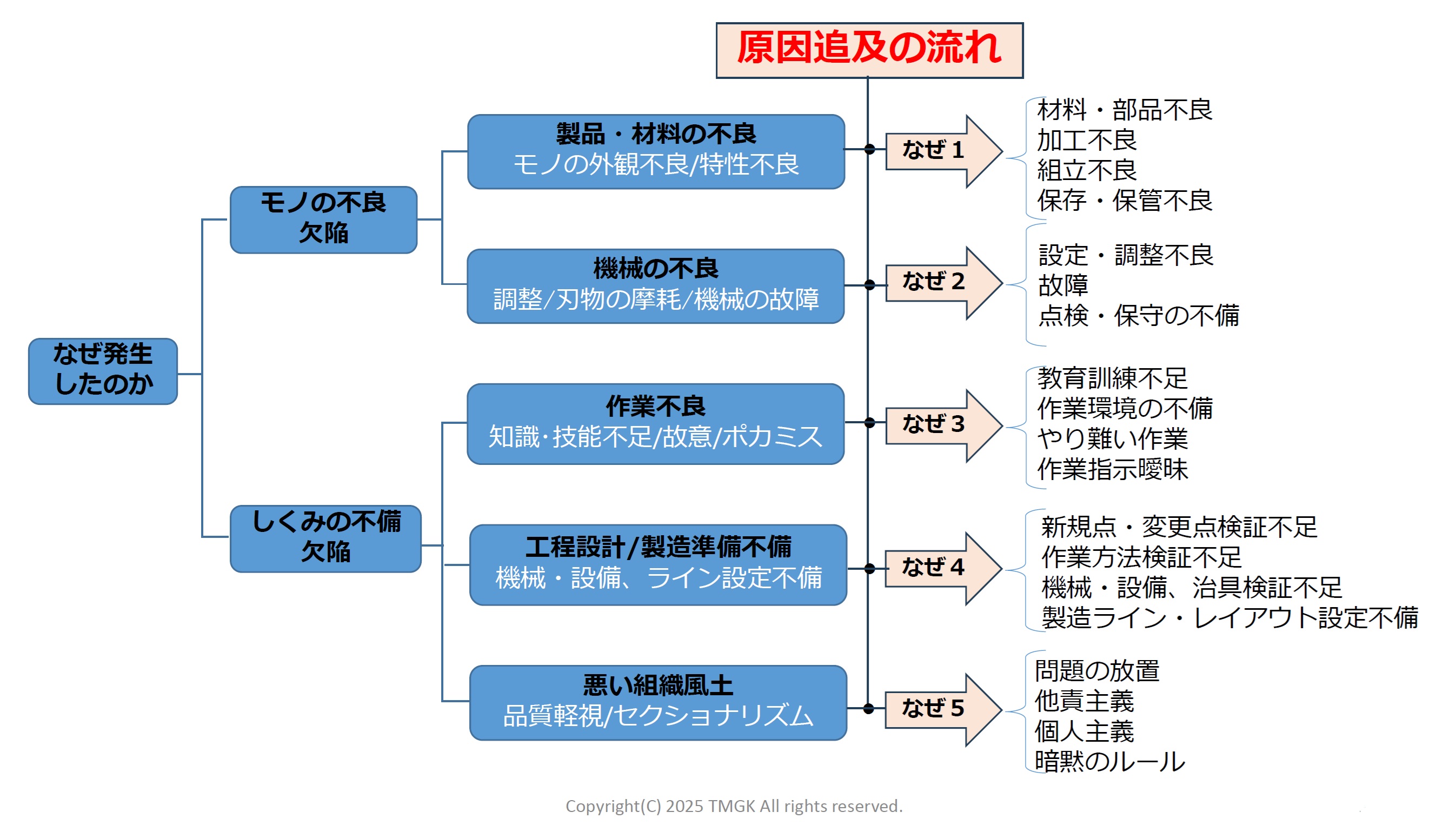

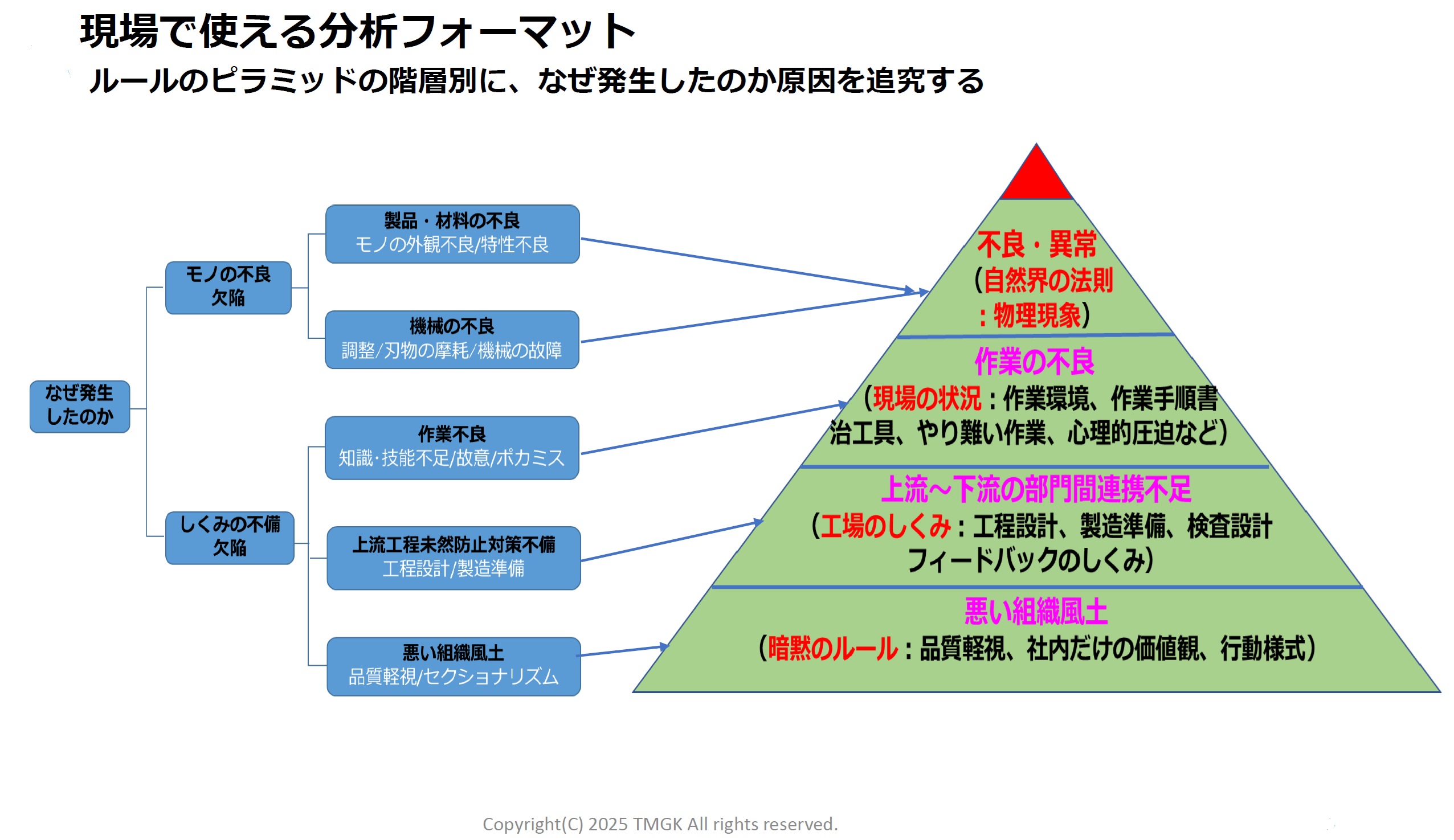

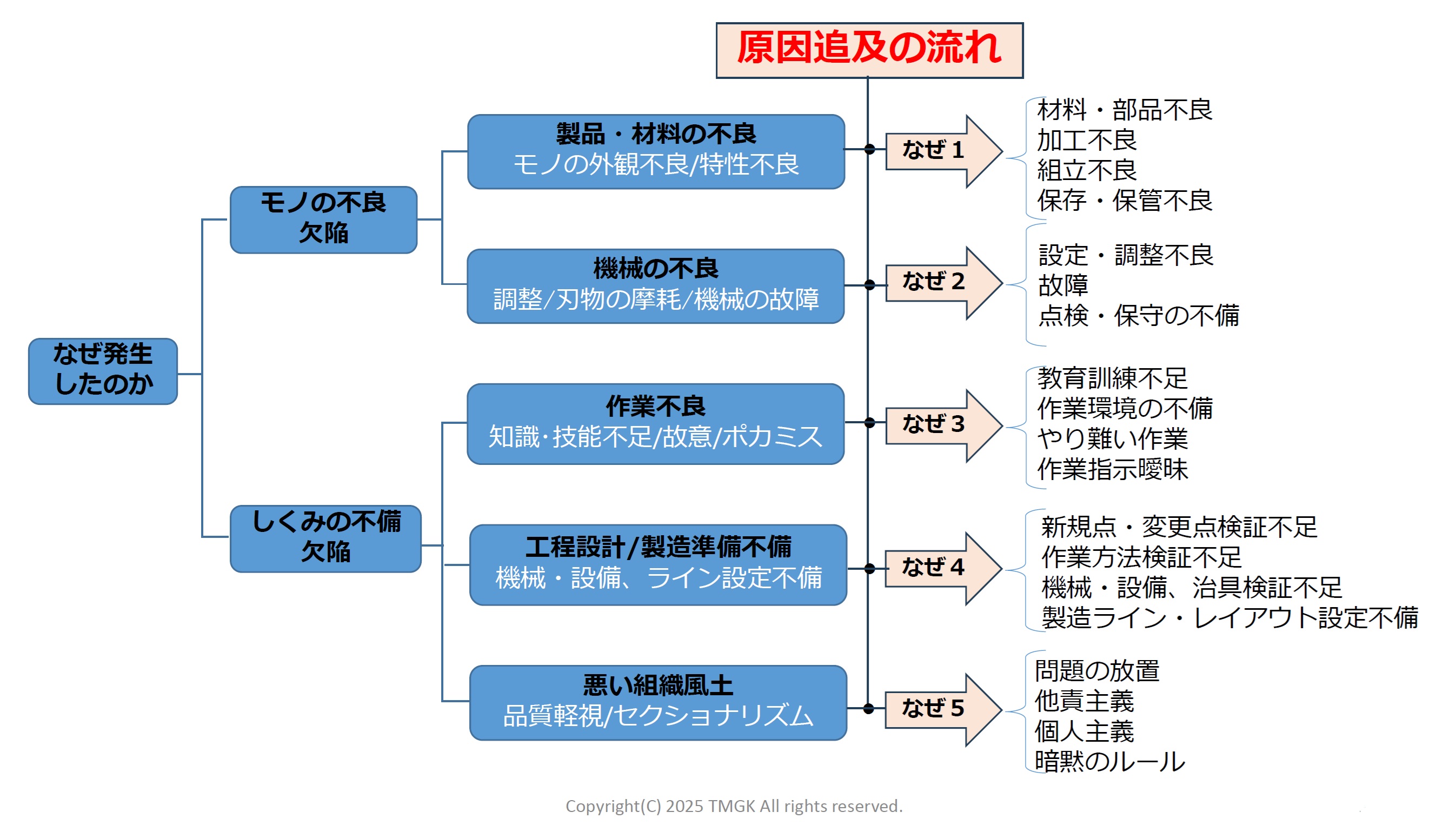

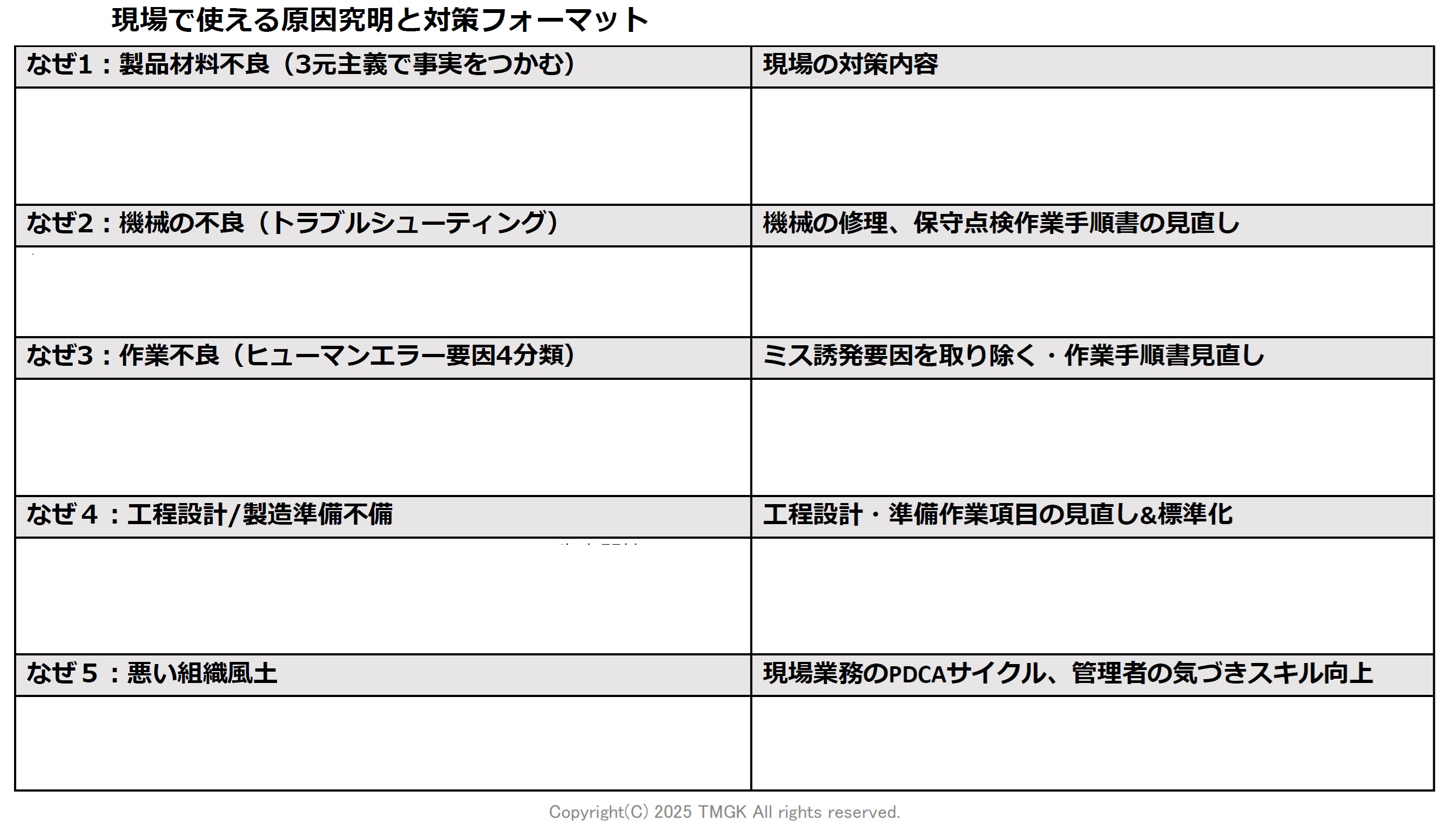

① 原因分析フレームワークの導入

- ◆「なぜそれが起きたのか」を論理的に深掘りし、真因にたどり着くための仕組みをフォーマットに組み込みます。

- ◆ 発生事象に対して「なぜ?」の思考プロセスを記録する欄を設けます。

これにより、表面的な原因だけでなく、作業の仕組みや管理体制といった、より本質的な問題に行き着くことを促します。

フォーマット上で「客観的事実」と「原因に関する仮説」を明確に分けて記載する欄を設けることで、憶測に基づいた対策の立案を防ぎ、データに基づいた分析と思考を促します。

② 客観的証拠(エビデンス)の添付を標準化

文章だけでは伝わりにくい情報を補完し、誰が見ても状況を正確に理解できるようにします。

<添付ファイル欄の明確化>

報告書フォーマットに「添付資料リスト」を設け、写真、動画、スクリーンショット、エラーログ、関連データなどを添付することをルール化します。これにより、開発者や品質保証部門が迅速に状況を再現し、原因を特定する手助けとなります 。

③ 対策の実効性を高める管理項目の追加

対策を「言うだけ」で終わらせず、確実に実行・完了させるための管理項目を追加します。

<具体的なアクションプランの明記>

「暫定・恒久対策」の項目を、「具体的なアクション」「担当部署/担当者」「完了期限」 の3つのサブ項目に細分化します 。これにより、誰がいつまでに何をするのかが明確になり、対策の進捗管理が容易になります。

(3) 「良い報告書」と「悪い報告書」の具体例

<良い報告書 タイトル>

【緊急】ログインボタンが機能しない 発生事象

スマートフォンアプリのAndroid版(ver.2.1.0)において、ログインボタンをタップしても反応せず、画面がフリーズする事象が発生。 再現手順: 1. Android端末でアプリを起動。2. ログイン情報を入力。3. ログインボタンをタップ。4. 画面がフリーズし、ボタンが反応しない。 環境情報: Android 13、Galaxy S22、Wi-Fi接続 影響範囲: 全てのAndroid端末ユーザー 暫定・恒久対策: 暫定対応として、ウェブ版でのログインを案内。恒久対策として、ボタンのクリックイベント処理を修正し、近日中にアプリをアップデート予定。

<悪い報告書 タイトル>

バグ 発生事象: なんか動かない。 再現手順: 適当にやってたらそうなった。 環境情報: スマホ 影響範囲: わからない。 暫定・恒久対策: とりあえず再起動。

良い報告書は、誰が読んでも状況を正確に把握でき、迅速な対応を促します。一方、悪い報告書は情報が不足しており、原因究明や対策の遅延を招きます。

(4) 報告書作成における注意点とNG行為

不具合報告書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

- 感情的な表現を避ける・・・ 「ひどい」「最悪」などの主観的な表現は避け、客観的な事実のみを記述します。

- 事実と推測を混同しない・・・ 原因が不明な場合、断定的な推測を書くのは避けるべきです。ただし、原因調査のヒントとなる仮説がある場合は、「(仮説)〇〇が原因の可能性があるため、次は△△を調査する」のように、事実と仮説を明確に区別して記載することは有効です。

- 責任追及をしない・・・・・ 不具合は個人のミスではなく、システムやプロセスの問題として捉え、特定の個人を非難するような記述は避けます。

4. 不具合情報を体系的に記録する技術

不具合情報を単なる記録ではなく、価値ある資産に変えるためには、体系的に記録する技術が不可欠です。情報の粒度を揃え、メタデータを活用することで、不具合情報の検索性や分析性を高めることができます。

(1) 情報の粒度を揃える:標準化されたフォーマットの導入

不具合報告書は、作成者によって内容や形式がバラバラになりがちです。これを防ぐためには、標準化されたフォーマットを導入することが重要です。これにより、誰もが同じ項目を同じ粒度で記述するようになり、情報の整合性が保たれます。また、テンプレート化することで、報告書作成の負担を軽減し、より多くの人が報告を気軽に行えるようになります。例えば、ウェブアプリケーションの不具合報告書では、常にOS、ブラウザ、バージョン、画面サイズなどの環境情報を記載するルールを設けるなど、特定のフォーマットを定めることが効果的です。

(2) メタデータの活用:いつ、誰が、どの製品で、どんな条件下で、という情報の付加

不具合報告書に、発生日時、報告者、影響を受けた製品バージョン、ユーザーの利用環境(例:モバイル、デスクトップ)といったメタデータを付加することは非常に重要です。これにより、膨大な不具合情報の中から、特定の条件に合致するものを迅速に抽出できるようになります。例えば、「過去3ヶ月以内に、モバイル環境で発生した、特定の機能に関する不具合」といった条件で検索することで、より具体的な分析が可能になります。メタデータは、不具合情報のデータベースを、単なる情報の羅列から、分析可能な「学習データ」へと進化させるための鍵となります。

(3) タグ付け・カテゴリ分類の重要性

不具合報告書に適切なタグを付けたり、カテゴリに分類したりすることも、情報の整理と検索性を高める上で非常に有効です。例えば、「UI」「パフォーマンス」「セキュリティ」といった機能カテゴリや、「致命的」「高」「中」「低」といった深刻度タグを付加することで、不具合情報を多角的に分析できます。これにより、「どの機能で不具合が多発しているか」「どの程度の深刻度の不具合が全体に占める割合が高いか」といった傾向を把握し、今後の開発や改善の優先順位付けに役立てることができます。

(4) データベース設計のポイント

不具合情報を格納するデータベースは、後々の分析を見据えた設計が必要です。

- 整理整頓 (正規化)・・・・・・・ データの重複をなくし、情報をすっきりと整理することで、矛盾のない状態を保ちます。

- 索引づくり (インデックス)・・・ よく検索する項目に「索引」を付けておくことで、目的の情報を瞬時に見つけ出せるようにします。

- 拡張性 (スケーラビリティ)・・・ 将来、報告件数がどれだけ増えてもシステムが重くならないよう、柔軟に拡張できる設計を心がけます。

- バージョン管理・・・ ・・・・・不具合報告書の変更履歴を管理し、常に最新の情報を追跡できるようにします。

これらの技術を導入することで、不具合報告書は単なる書類から、組織の知恵とノウハウが詰まった貴重な資産へと変貌します。

(5) デジタルツールを活用したナレッジベースの構築

報告書へのアクセス性を高め、必要な情報を誰でも迅速に見つけられる環境を整備します。

①スモールスタートで始める(Excelやスプレッドシート)

まずは共有ドライブに報告書を保存し、そのファイルへのリンクを記載した管理台帳(ExcelやGoogleスプレッドシート)を作成することから始められます。項目ごとにフィルタリングできるようにしておくだけでも、検索性は格段に向上します。

②社内ポータルサイトの活用(Google Sitesなど)

無料で利用できるGoogleサイトなどを活用し、不具合報告書を専門のナレッジベースとして集約・公開する方法も有効です 。製品別や不具合のカテゴリ別にページを分けることで、関連情報を体系的に整理できます 。現場の作業者がスマートフォンですぐに参照できるよう、手順書などにQRコードを掲示することも可能になります 。

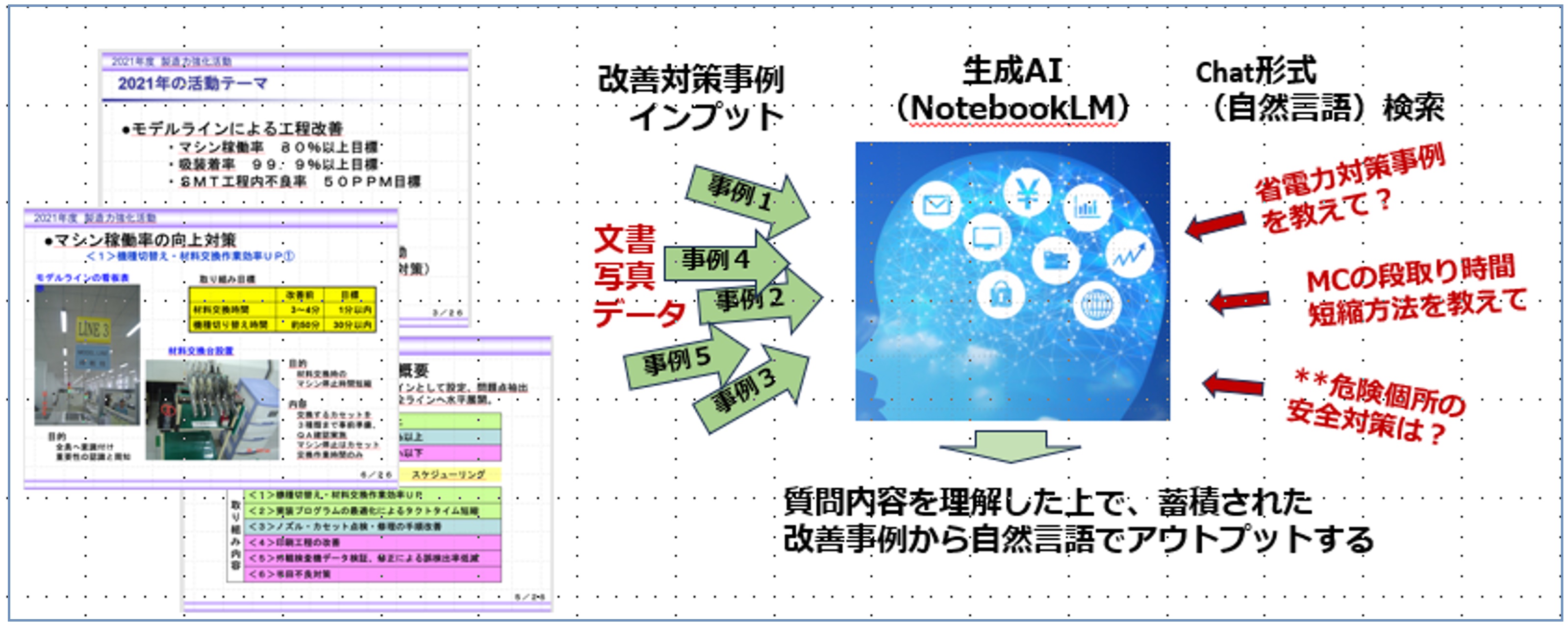

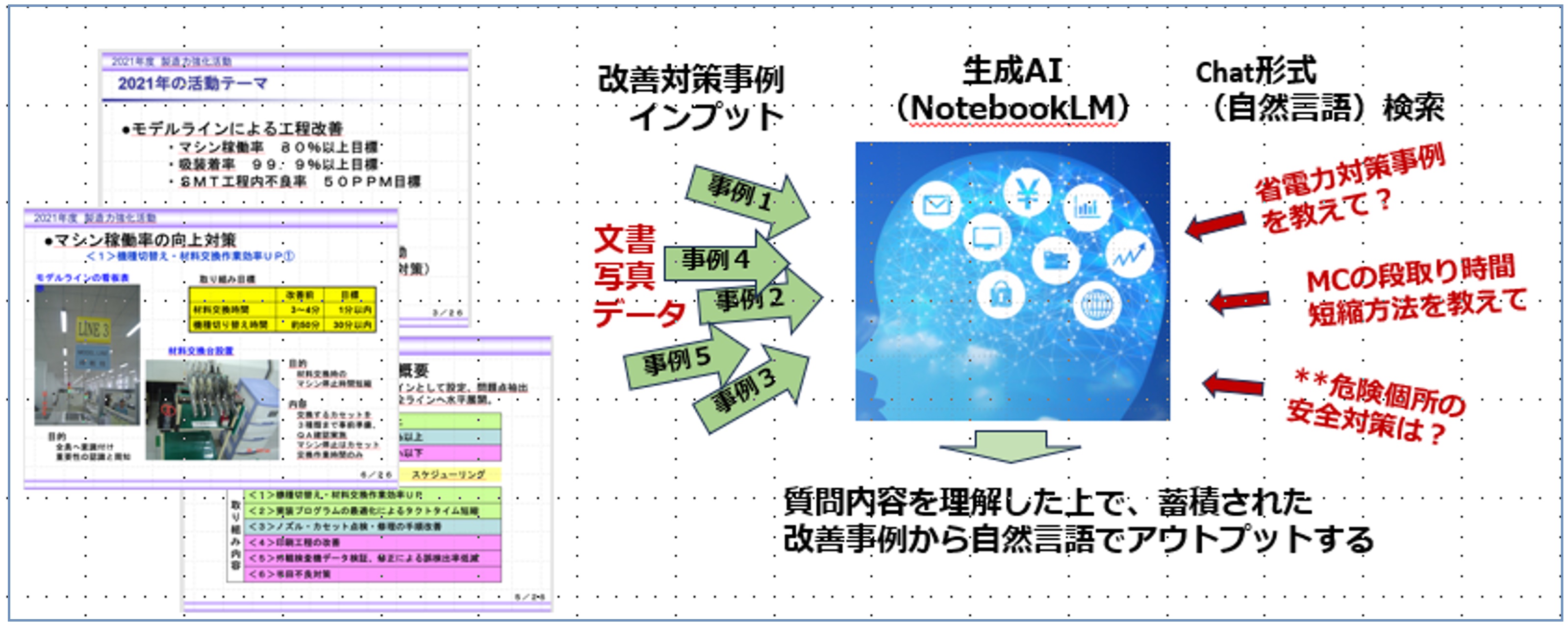

③生成AIによる高度な検索システムの構築(NotebookLMなど)

将来的には、蓄積された大量の報告書(PDF、Wordなど)を生成AIツール(例:NotebookLM)に読み込ませることで、強力な検索システムを構築できます 。これにより、「〇〇という部品で過去に類似の不具合はあったか?」といった自然言語での質問に対し、AIが関連する報告書を要約して提示してくれるため、調査時間を大幅に短縮できます 。

(6) 共有と活用を促進する「場」と「仕組み」の設計

ツールを導入するだけでなく、不具合情報を積極的に活用する文化を醸成するための運用ルールを定めます。

①定期的なレビュー会の実施

週に一度、あるいは月に一度、新規に報告された重要な不具合について関係者が集まり原因と対策をレビューする定例会を設定します。これにより、特定の部署で起きた問題が組織全体の学びへと昇華されます。

②リアルタイムな情報連携の仕組み

不具合報告書がシステムに登録された際に、関係部署のチャットツール(例:Slack, Microsoft Teams)に自動で通知が飛ぶように設定します。これにより、問題の認知から初動までの時間を短縮できます。

③報告者へのフィードバックの徹底

報告された不具合がどのように調査され、どのような対策が講じられたのか、その結果を必ず報告者にフィードバックする仕組みをルール化します。「報告しても何も変わらない」という無力感をなくし、「報告は組織に貢献する行為である」という文化を醸成することが重要です 。

これらの具体的な補足事項を追記することで、本稿が提唱する「不具合報告書を資産に変える」という考え方を、より実践的で実行可能なレベルに引き上げることができると考えます。

5. AIによる不具合情報の活用

膨大な不具合情報を手作業で分析することは非常に困難です。そこで、AIの力を借りることで、不具合情報の分析と活用を飛躍的に効率化できます。

(1) AIに学習させるためのデータ準備

AIを活用する第一歩は、高品質な学習データを準備することです。不具合報告書をAIに学習させるためには、データが整理され、構造化されている必要があります。具体的には、前述の「標準化されたフォーマット」「メタデータ」「タグ付け」などが重要となります。さらに、過去の不具合報告書に、解決策や根本原因などの情報を付加しておくことで、AIはより高度な分析を行うことができます。このデータ準備が不十分だと、AIは誤った分析結果を出力してしまうため、非常に重要なプロセスとなります。

(2) 自然言語処理(NLP)による報告書の自動分析

AIの最も強力な機能の一つが、自然言語処理(NLP)です。不具合報告書は、多くの場合、自由記述のテキストで構成されています。NLPを活用することで、AIは報告書の内容を理解し、自動的に分析することができます。例えば、報告書のテキストから、不具合の「発生事象」「再現手順」「環境情報」といった項目を自動的に抽出し、構造化されたデータに変換することが可能です。これにより、報告書の作成者は、テキストで自由に記述するだけで、AIが自動的に必要な情報を整理してくれるため、報告書作成の負担を大幅に軽減できます。

(3) 報告書の自動分類とタグ付け

AIは、報告書の内容に基づいて、不具合の種類を自動的に分類したり、適切なタグを付与したりすることができます。例えば、「ログイン」「決済」「表示崩れ」といったカテゴリを事前に定義しておけば、AIは報告書を自動的に分類し、担当者への振り分けを効率化できます。これにより、報告された不具合が迅速に適切なチームに届き、対応までの時間を短縮できます。また、タグ付けを自動化することで、人為的なミスを防ぎ、分析の精度を向上させることができます。

(4) 過去事例からの類似不具合の自動検索

AIは、新しい不具合報告書が作成された際に、過去のデータベースから類似の不具合を自動的に検索し、関連情報を提供することができます。これにより、担当者は一から原因究明を行う必要がなくなり、過去の対策を参考にすることで、迅速な解決が可能になります。例えば、新しい不具合報告書が「特定のブラウザでボタンが表示されない」という内容だった場合、AIは過去の類似報告書を自動的に抽出し、「過去にも同様の不具合が〇〇月に発生し、修正パッチが適用済みです」といった情報を提供してくれるかもしれません。

(5) 不具合発生の予兆検知と事前対策

AIは、過去の膨大な不具合情報やシステムのログデータを分析することで、将来的に発生しうる不具合の予兆を検知することも可能です。例えば、特定のシステムコンポーネントのエラーログが異常な増加傾向を示している場合、AIは、「まもなく重大な不具合が発生する可能性がある」といった兆候を検知し、管理者に警告を発することができます。これにより、私たちは不具合が実際に発生する前に、予防的な対策を講じることができ、サービス停止などの深刻な事態を回避しやすくなります。AIは、不具合報告書を単なる過去の記録から、未来を予測し、未然にリスクを防ぐための強力なツールへと進化させます。

6. まとめ、不具合報告書が創る未来

不具合報告書は、単なるトラブル記録ではありません。それは、失敗を学びの機会に変え、組織を成長させるための最強のツールです。しかし、その真価は、報告書を作成すること自体にあるのではなく、それをいかに体系的に記録し、分析し、活用するかにかかっています。不具合報告書を単なる「事後処理」ではなく、未来の成功に向けた「事前準備」と捉え、組織全体で不具合情報を共有・活用する文化を築くことが重要です。

AIの進化は、この不具合報告書の活用をさらに加速させます。AIは、人間が手作業で行うには限界のある膨大なデータの分析を自動化し、より高度な知見を提供してくれます。これにより、私たちは不具合の根本原因をより迅速に特定し、再発防止策を効果的に講じることができます。不具合報告書は、過去の失敗を未来の成功へとつなぐ架け橋となり、組織全体に「学習する力」をもたらします。不具合を恐れることなく、むしろ積極的に向き合い、不具合報告書を通じて成長し続ける未来を、私たちは創り出すことができるのです。