問題が起こるたびに、面倒くささや喪失感が沸き起こり、根本的原因を追及しないまま、それを繰り返す。これが続くと、問題解決力そのものが低下してしまいます。今回は「問題解決をあきらめない力」についておはなしします。

1. 問題解決レジリエンスを高めることの大切さ

新技術やテクニックを会得しても、問題解決レジリエンスが高まらなければ、意味がありません。

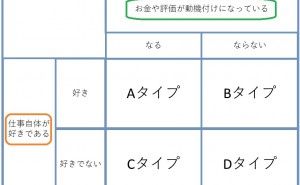

問題解決を最後まであきらめない力、それは、責任感や当事者意識といったスケールで語られることが多くあります。さらに、詳細に分解をすると、次の心理的要因が関係しています。その要因とは次の通りです。

- 感情抑制力 :短期的な感情の変化に気付き、目的をぶらさない力。

- 衝動抑制力 :目的やゴールを持たないまま行動するコトを避ける力。

- 共感力 :周囲の人が抱く感情や思いを理解する力。

- 楽観力 :なんとかできそうだ!と思う力。

- 分析力 :モノゴトを細かく分け、より多くの側面からモノゴトを把握する力。

- 学習力 :教わったコトができるようになるまで、繰り返す力。

- 自己効力感 :自分にはできる、できそうだと確信する力。

- リーチアウト:周囲への人やグループ等に接しようとしたり、様々な側面から問題へアプローチしようとする力。

これらの要因が、有機的に絡み繋がり合い、問題解決や改善のレジリエンスが高まるのです。レジリエンスには「打たれ強さ」とか「最後まであきらめない力」などの意味があります。そして、これらを高める人財育成が必須です。

2. 下がりきったレジリエンス

生産ラインのチョコ停チョコトラが、数分毎に発生している職場がありました。その職場では、そのトラブルが発生するたびに、装置のリセットボタンを押したり、製品の並べ替えを繰り返していました。

私は、この装置の不具合だから修理することを提案したのですが「装置自体が古く、修理をしても直らない」という答えが返ってきました。どうやら、メーカーに来てもらい修理を試みたようなのですが、メーカでさえお手上げだったそうです。

これらの経験が積み重なり、不具合が多発する装置が”定常状態である”という”当たり前感”が心理的に醸成されていました。これらの状況をレジリエンスを構成する8要素と対比すると、次のようなことが起きていたのです。

- 装置は直らないという確信から、本来の目的を見失っている。(感情抑制・衝動抑制の低下)

- みんなが困っているコトなのに、気付かぬふりをしている。(共感力の低下)

- もう、どうしようもないという意識。(楽観力・学習力・自己効力感の低下)

- 別の側面から、問題にアプローチしようとしない。(リーチアウト力の低下)

この組織では、装置の故障という側面から「修理をメーカーに頼む。」という行動が展開されていました。つまり、技術的に”何とかしよう”と、その問題にアプローチをかけていたのです。そして、何度も”失敗”を繰り返すうちに、レジリエンスも下がりきってしまったのです。

3. 受け身の状態では改善は進まない

レジリエンスの低下は、問題そのものを偏って認知してしまうため、さらに失敗を繰り返し、負のループが回りやすくなります。結論からいうと、この問題は技術的に解決に導けたのですが、それ以前に下がりきったレジリエンスの回復が先決でした。

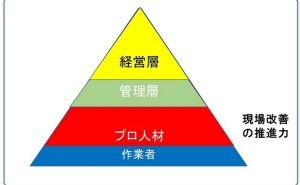

問題解決を進める場合、IT化やDX化などの技術的革新も大切ですが、その職場で働く人達のレジリエンスも同時に育成しなければなりません。もし、レジリエンスを高めないまま、革新的技術を導入しても「その技術を使うのでなく、使...