今回も引き続き、エドワード・デシが内発的動機付けに必要と主張している2つの要素「自律性」と「有能感」の内、後者の「有能感獲得に向けて積極的に活動する」についてお話します。前回同様、皆さんが「新事業創出チームメンバー社内公募に手を挙げるかどうか」の判断を行う場面を想定して、全体プロセスの5つ目「5. GainとPainとを天秤(てんびん)に掛け、最終的に取り組むかどうか意思決定を行う 」を解説します。

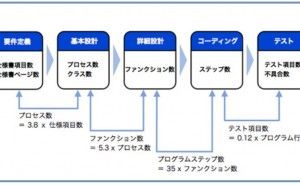

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その85)GainとPainを網羅的にリスト化するで解説した次の(1)~(5)の(5)が今回のテーマです。

- (1) GainとPainを網羅的にリスト化する

- (2) Gainの姿を明確に描き、得られるGainの大きさと得られる可能性を想定する

- (3) Painを幅広に想定し、そのインパクトと起こる可能性を評価する

- (4) Painのインパクトや起こる可能性を低減する方法を考える

- (5) GainとPainとを天秤に掛け最終的に取り組むかどうか意思決定を行う

1、GainとPainとを天秤に掛け最終的に取り組むかどうか意思決定を行う

ここまで上記(1)~(4)のプロセス上のステップを一つひとつを解説してきました。今回はそれらに基づき、最終的な結論を出すステップです。

このようなステップを踏み最終的な結論を出すことで、狭い視野(特にPainの過大視)に基づく思い込みや人間が持つ共通的なバイアスを排し、より前向きな結論に至る可能性が高まります。そして本ケースの場合、実際に「新事業創出チームメンバーの社内公募に手を挙げる」という結論に至れば、新事業創出プロジェクトメンバーとして新事業創出を実際に経験することになり、それにより有能感を獲得する可能性が高まります。

今このような議論を進めている中で、私自身も過去にこのような思考を持つことができれば、より大きな有能感を獲得できていたのではないかというある意味後悔を感じています。

(1) 現実にはこのようなプロセスをたどることは困難

残念ながら、通常我々はこのような面倒なステップを踏んで意思決定をしません。なぜなら日々大小様々な問題が持ち上がり、このようなステップを踏んで検討する心理的な余裕がないからです。そのため我々はほとんどの場合、少ない思考と大きな直観によって判断をします。

その結果、間違いを犯すことになります。小さな間違いは、甘受できるという意味で大きな問題はないかもしれません。また失敗から学ぶということがあるので、誤った判断は必ずしも長い目で見れば大きな問題ではないかも...