1.乖離の問題が顕在化するE-BOMとM-BOM

今回は、設計部品表と製造部品表について、中小規模の化学産業にあてはめて解説します。E-BOMとは設計部品表(Engineering Bill of Material)、M-BOMとは製造部品表(Manufacturing Bill of Material)の略称です。

前者は製品設計の部門が使っている部品表、後者は製造部門が使っている部品表です。化学産業ではなじみのない言葉ですが「レシピ」「製造手順」「分析方法」「製品標準書」「購買仕様書」のつながったもののことです。

このE-BOMとM-BOMはよく乖離(かいり)の問題が顕在化します。

これは製品開発・設計部門が本社にあり、生産技術・製造部門が工場に所属するということが原因でしょう。両者は、別々のシステム(装置・原料・手順書)を使っていることが多いのです。

- 製品開発・設計部門、本社に属している「レシピ」「製造手順」「分析方法」「製品標準書」がE-BOM

- 生産技術・製造部門、工場に属している「レシピ」「製造手順」「分析方法」「製品標準書」がM-BOM

よくあることですが、直感的に経営陣は何かあるとM-BOMを軽視しE-BOMを基準にするのではないでしょうか。

2. BOM統合は不可能か?

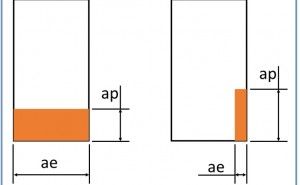

E-BOMとM-BOMは統合不可能かというとそうではないと思います。システムは物理的に別々でも良いのですが、同じマテリアルは同じコードで呼ばれなければなりませんし、同じ組成で製造しなければなりません。これが「BOM統合の原則」です。

本社と工場が、同じモノを別々のコードで読んだり、モノの同一性について意見が分かれたりする状態があってはいけません。同じマテリアルの親も、同一でなければならないということです。製造の4Mは社内標準化されていないといけないわけです。

この話を推し進めていくと、異なる部門間で、モノの同一性について意見がくい違い、論争が生じるケースが出てきます。製品開発・設計部門は「少量スケールで反応をしているので不純物プロファイルが異なる」、製造部門は「いや、同じメーカーの同一製品でも品質的に区別が必要なものが2種類ある」と言ったり、仕入れ先が2社あって区別したい」とかいう要望が出てきたり。この種の論争をどう解決するかが、実はBOM統合にとって大切です。

同一と見なせるかどうかは、どうしたらよいでしょう。「キーとなる属性」が同一かどうかで決まります。キーとなる属性とは、業務上の要求仕様のことであり、製品の使用目的によって決まります。

例えばバニリンを製造販売している会社があるとします。バニリンは香料会社に食品添加物として、まためっき会社に光沢剤として製造販売してると仮定します。今2種類の基準があるわけですが、香料会社にとってキーとなるのは含有率であり、めっき会社にとっては異物と保管方法でした。だから使用する企業・部署ごとに見方は変わるのです。

どちらが正しい、どちらが間違っているという問題ではなく要求が違うのです。ただし企業として統一したマスターを持つのなら、そこには基準が必要でしょう。そして、それは区分がむやみに増殖しないような基準であるべきです。

例えば「設計上は同じ仕様だが、サプライヤーが異なる物品」はどう扱うべきか?もしも不足がない状態(互換性がある)の場合は、両者は同一のモノである。でも価格や納期が異なるとしたら、その場合サプライヤーに依存する属性は、品目マスターではなく「購買情報マスター」に登録するのが定石でしょう。

あるいは「設計上は同じ仕様だが、...