1、時代により変わるビジネス

日本史では時代が戦国から江戸に移ると、大きなパラダイムシフトに見舞われ、多くの人が失業して別の仕事を獲得していきました。もちろんパラダイムシフトは現代の今も様々な形で起きています。一つは市場の飽和です。とりわけ日本は少子高齢化が進んでいる上に物も溢れ、人々が消費しなくなってきています。

もう一つは、既存の延長線上で研究開発を続けていても価値に結びつかなくなってきたことです。足元でいえば自動車産業が典型です。自動運転の登場により、サービスで収益を上げる仕組みが求められるようになりました。従来通り「品質の良い車を造る」研究開発を実施しているだけでは価値を産まなくなってきています。このようなパラダイム・シフトが起こっている中で、我々エンジニアの仕事の仕方が従来通りで良いはずがありません。エンジニアの仕事の仕方も何か変化が必要です。

どんな時代でも「価値を創出」しなければならない状況に変わりはありません。しかし時代が安定していると、あえて変化をしなくてもいい時期があります。そしてその時期が長ければ長いほど、その先に求められる変化は大きくなります。

現在はパラダイムシフトの真っ只中にあるといえるでしょう。そしてその変化が速いのも、ここで私が書くまでもありません。今回テーマにしたいのは「変化の速さ」とか「変化が必要」ということではなく、変化し続ける人や組織を「どのように」作っていくかということです。「変化が必要」なことは分かっているので、「どうやって変化するのか」が大切なのです。

2、意識と仕組みは違う

我々エンジニアは価値を創出する必要があります。かつては需要が右肩上がりで増えるというトレンドの下、技術の正常な進化を追求していれば価値を創出できました。しかし今は需要は減る、正常進化は価値につながらないという環境です。しかも変化が極めて速いのです。エンジニアはそんな中で価値を創出していかなければならないわけです。

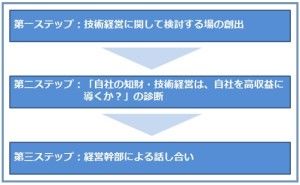

今の多くの会社組織は、過去のパラダイムに沿って出来上がっています。つまり過去の環境において業績を伸ばすための組織であるため、組織自体が変化する必要があります。私が講師を務めるセミナーでもよくお話しすることですが「意識」と「仕組み」は違います。意識は、◯◯をしなければならないという「掛け声」のこと。スローガンともいえます。一方で、仕組みは「仕事の方法」のことです。我々エンジニアは、パラダイムシフトに応じて意識を変えるだけではなく、仕組みを作る必要があります。この仕事の仕組みというのは、別の言葉にすると「技術経営」に他なりません。

私は仕事柄、色々な会社の研究所でセミナーを実施していますが、印象に残っているエピソードがあります。テレビを研究開発しているメーカーの研究所で次のように質問しました。

「4Kテレビが欲しい方は手を上げてください」

参加者数十人のうち、挙手した人はなんとゼロ人。手を挙げにくい雰囲気だったのかもしれませんが、この結果には正直驚きました。

現在テレビ市場で4Kテレビがどうなっているかというと、説明をするまでもなく、価格下落が始まっています。テレビメーカーには気の毒ですが、4Kテレビはもはや売り上げにはなるものの利益にはほとんど結びつかないことでしょう。そもそも先ほどのテレビメーカーの研究開発者たちは、自分たちが欲しいものを作っていないのだと思います。しかも市場は利益が上がらない状況に陥っています。そんな研究開発者たちの心理を慮ると、おそらく「自分たちのせいではない」と思っているのではないでしょうか。誰かに指示された仕事において、それを実行したら利益が出なかったのですから、「指示が悪い」と考えるのはある種当然のことです。

3、したいことができるのが良い技術経営

他人の指示に従って仕事をし、何かあっても「自分のせいではない」と考える思考方法を、私は好きではありません。そもそも、自分の意思のない仕事なんてまっぴらご免です。

これに対し、自分で決定したものは他人の責任にはしにくいはずです。先ほどのテレビメーカーでも、自分や自分たちのしたいことができていれば、業績が上がらなかったとしても他人のせいにはしないでしょう。逆に、自分で決めたことであれば、その時はたとえ業績が出なくても次で勝負しようと、やる気が出るのではないでしょうか。

このように、自分(たち)の仕事を自分(たち)で決める会社こそが、今後生き残っていくのだと思います。もちろん研究開発者のしたいことが必ず業績に結びつく訳ではありませんが、少なくとも、やらされる仕事を他人のせいにするような会社にはしたくないものです。「したいことができるのが良い技術経営」である一方で、研究開発者が何も考えず...