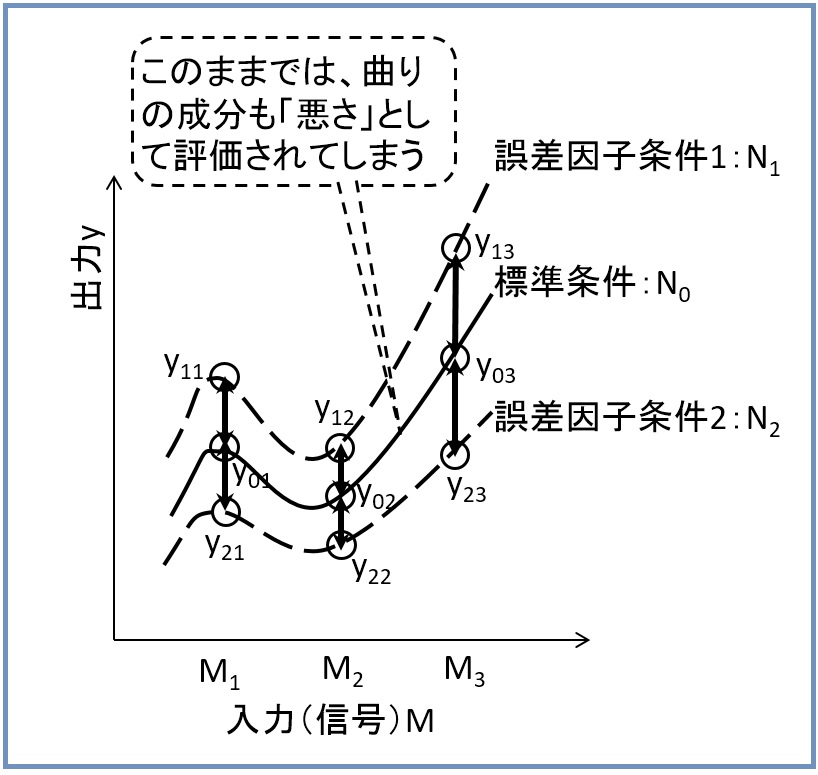

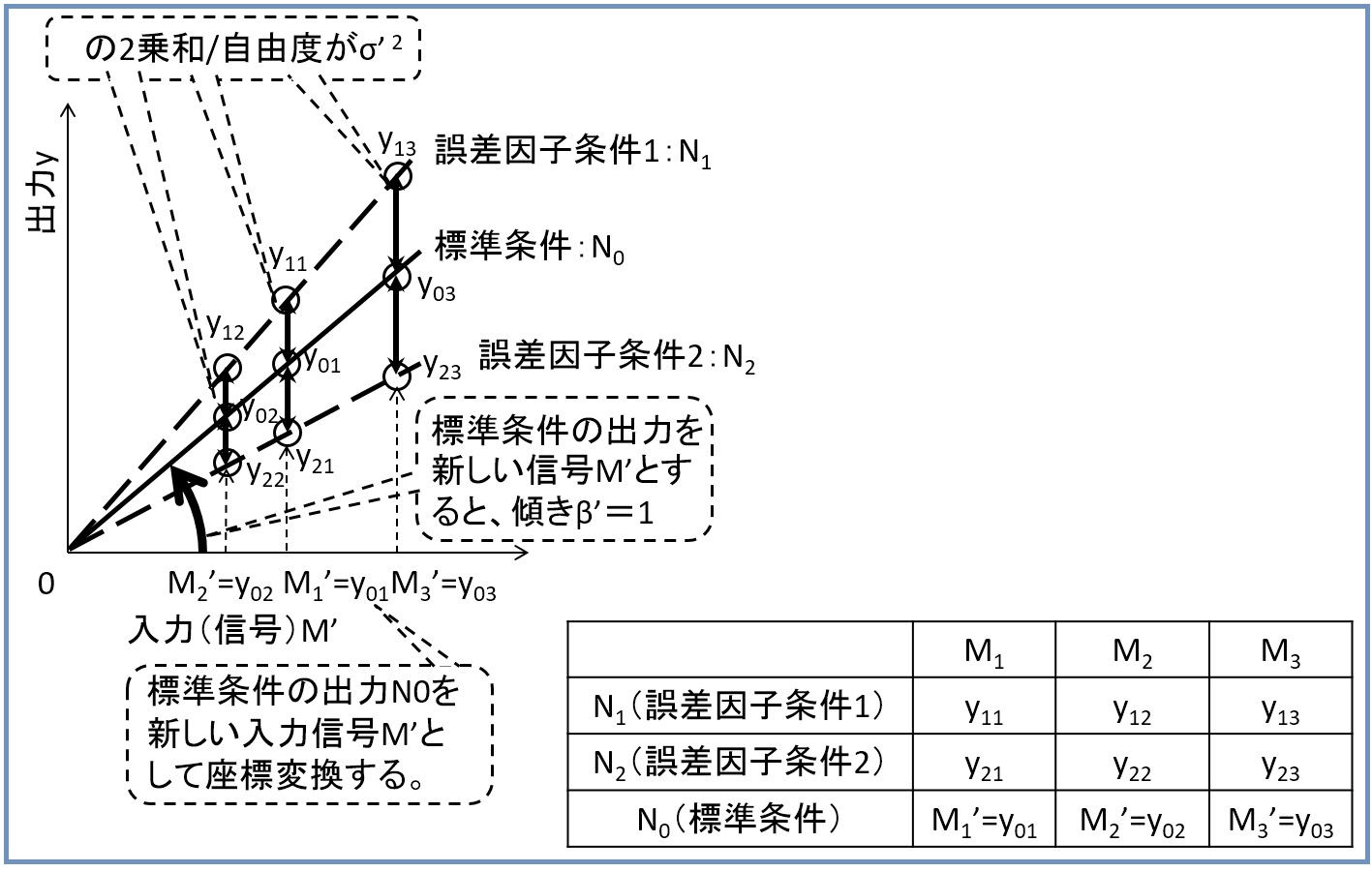

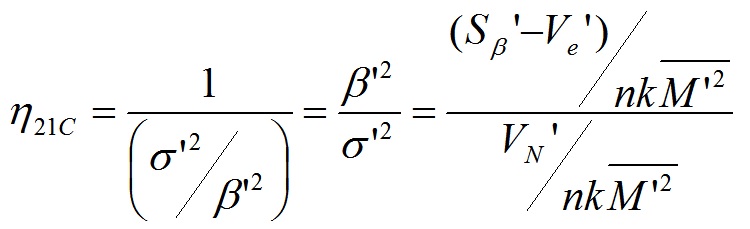

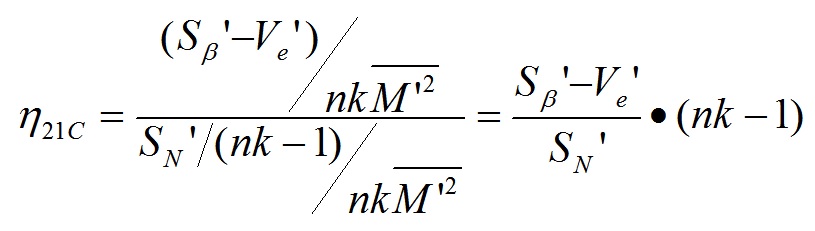

2. 技術評価におけるSN比

2.3. 従来のSN比の課題(2) ~データ数による影響~

TOP

続きを読むには・・・

エネルギー比型SN比の利点と活用成果の連載記事が、無料でお読みいただけます! ...

エネルギー比型SN比の利点と活用成果の連載記事が、無料でお読みいただけます! ...

◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!! 1.ロバスト性を評価する技法 前...

◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!! 1.ロバスト性を評価する技法 前...

製品機能の連載記事が無料でお読みいただけます! ◆品質工学における機能の重要性 品質工学では、まずバラツキを最小化...

製品機能の連載記事が無料でお読みいただけます! ◆品質工学における機能の重要性 品質工学では、まずバラツキを最小化...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオ...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオ...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 品質工学会の技術向上委員会で品質工学とその関連分野の用語を...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 品質工学会の技術向上委員会で品質工学とその関連分野の用語を...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 基本機能は品質工学の骨格に位置づけられる概念といっても過言...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 基本機能は品質工学の骨格に位置づけられる概念といっても過言...

開催日: 2026-03-06

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします