4.2. 従来のSN比の課題(2)~データ数による影響~

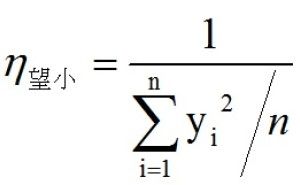

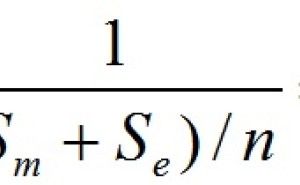

3.3節で述べましたように、従来の標準SN比はnk-1(データ数-1:誤差分散の自由度)に比例します。つまり、データ数の違いによって、SN比が公平に比較できないケースがあります。いっぽう、エネルギー比型SN比は、式の形から分かるように分子のSβと分母のSNはいずれも単純な平方和の形をしており、サンプル数分の2乗の和を表しています。したがって、これらの比であるSN比はデータ数の違いによる影響を受けにくいのです。

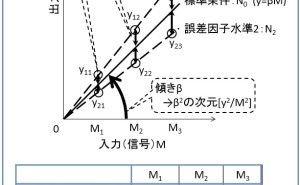

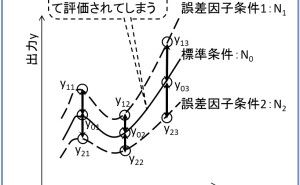

従来の標準SN比と、エネルギー比型SN比を比較するために、検証をおこないました。エネルギー比型SN比を標準SN比として使用する場合は、新しい信号として標準条件N0の出力をとる点が従来と同様で、式の形はSβ/SNで共通です。データの種類によってエネルギー比型SN比の形や考え方が変わらない利点については4.3節で改めて述べます。

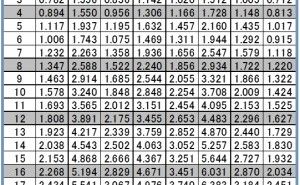

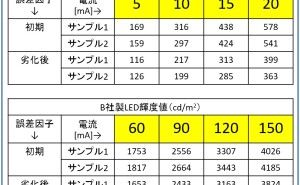

異なる2種類の引張試験装置にて接合部の機能の安定性(変位-荷重特性の安定性)を比較する場合11)を考えます。この評価では、入力信号(変位)の範囲やノイズ因子の水準(8水準:4サンプルの新品条件と劣化条件)は共通ですが、引張試験装置によって、入力信号である変位の水準間隔が異なっており、信号因子水準数が異なります。その結果両者で、全データ数が異なります。ただし、本節のSN比の比較検証では同一サンプル・同一試験装置において、信号因子水準数k=20の試験結果と、そこからデータを均等に間引いてk=5としたものを比較しました。これは、引張試験は破壊試験のため、同一サンプルを2つの異なる引張試験機でデータ取得することはできないためです。データを図4.2.1に示します(k=20の場合は全データを使用し、k=5の場合はハッチングのデータを使用、単位省略)。

図4.2.1 引張試験データの例

図4.2.2 引張試験データのグラフ

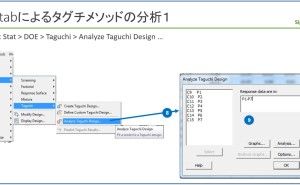

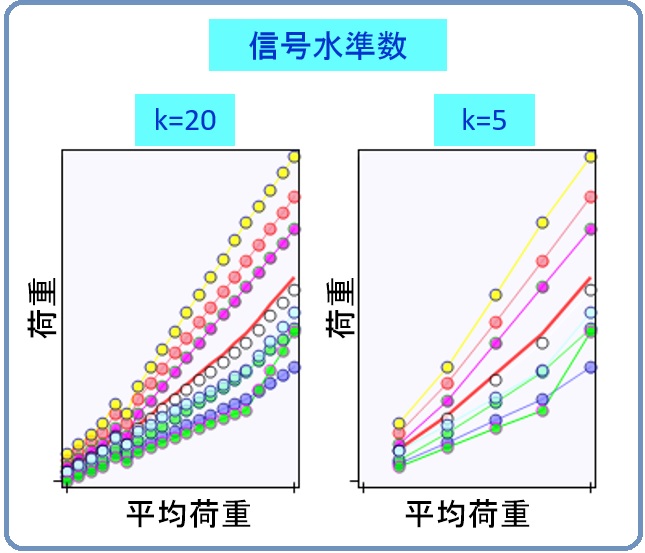

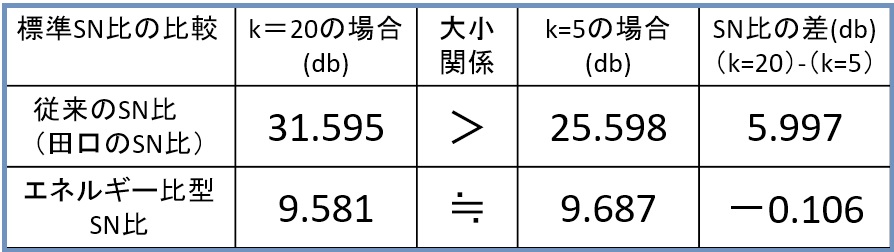

同一サンプルでk=20の場合とk=5の場合で、従来のSN比とエネルギー比型SN比を比較した結果を図4.2.3に示します。

図4.2.3 標準SN比おける従来SN比とエネルギー比型SN比の比較

k=20の場合とk=5の場合は、いずれも同一サンプル・同一試験装置のデータですので、入出力の傾きの変動に大きな差はありません。信号水準数が変化したとしても、安定性の尺度であるSN比はほぼ同じ値になるべきです。上の結果から分かるように、従来の標準SN比の場合は、同一サンプルにも関わらず、SN比に約6dbの差が発生します。これは信号水準数(データ数)が4倍異なるためです。いっぽう、エネルギー比型SN比の場合は、差は-0.1dbと微小です。なお、エネルギー比型SN比で両者のSN比が完全に一致しないのは、間引いたデータによる影響であり、k=5でどのデータを選択するかに依存するものです。ちなみに、全く線形なデータの場合は信号水準数によって(どのデータを間引くかによって)エネルギー比型SN比の値が変化することはありません。

以上のように、従来の標準SN比はデータ数の影響を強く受けるため、実際に機能の安定性が異なる対象間で比較を行う場合は、データ数の違いによって機能の安定性とSN比の値が逆転する可能性があることに留意する必要があります。エネルギー比型SN比ではデータ数をそろえる手間は無用です。信号水準数等が異なる場合でも、対象間をより公平に比較することができます。

4.2節補足

このようなデータ数が比較対象間で異なりうるのは特殊なケースではありません。以下のような例があります。

・入力信号に時間をとって、一定時間間隔でデータを取得する場合9)に、比較対象間で処理(動作)時間が異なると、データ数が変化します。

・MT(マハラノビス・タグチ)システムにおいて、推定精度をSN比で評価する際に、データセット間でサンプル数が異なる場合10)があります。

・転写性の評価において、有限要素法などのシミュレーシ...