【超実践 品質工学、連載記事へのリンク】

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

【超実践 品質工学、連載記事へのリンク】 未来の品質 機能性評価 機能定義 ばらつき要因、ノイズ因子 ...

【超実践 品質工学、連載記事へのリンク】 未来の品質 機能性評価 機能定義 ばらつき要因、ノイズ因子 ...

新製品開発の際に行われる信頼性テストは、ちょうど卒業試験のようなものです。日本の大学は「入学は難しいが、卒業は易しい」のでピンと来な...

新製品開発の際に行われる信頼性テストは、ちょうど卒業試験のようなものです。日本の大学は「入学は難しいが、卒業は易しい」のでピンと来な...

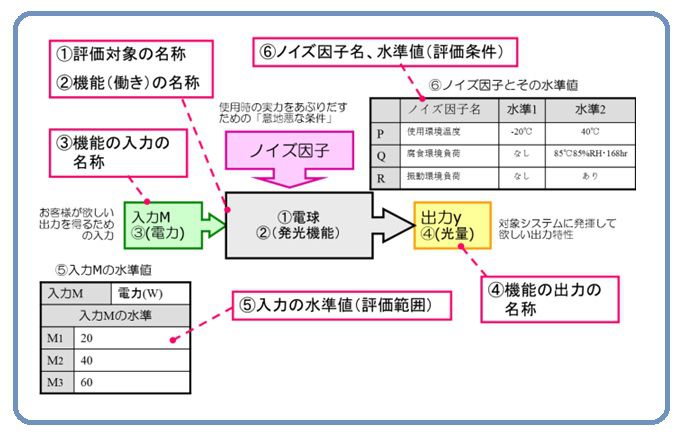

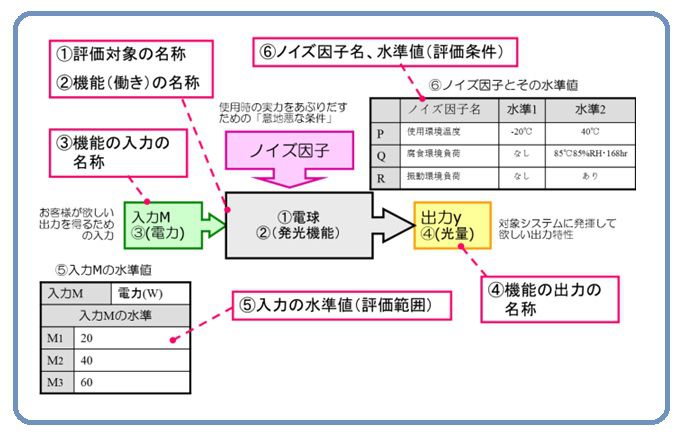

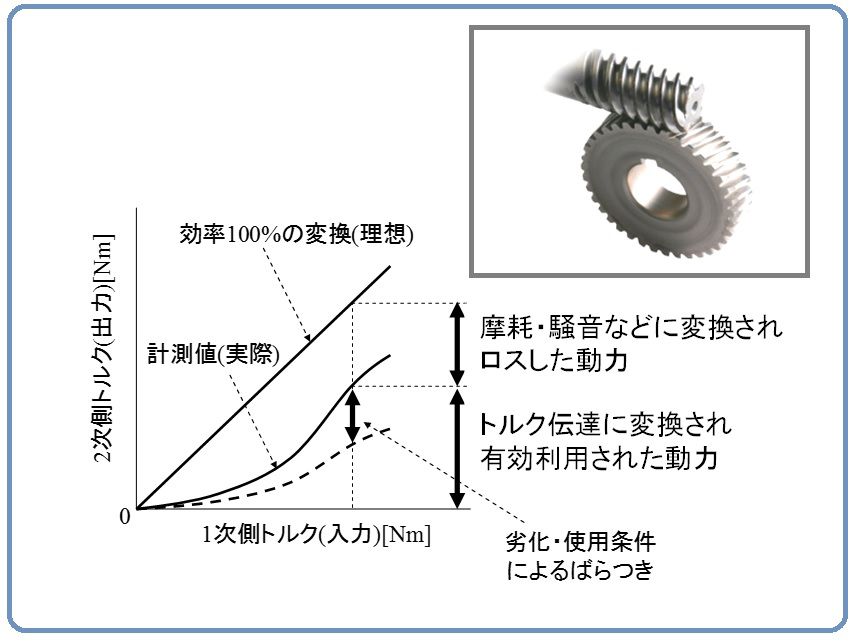

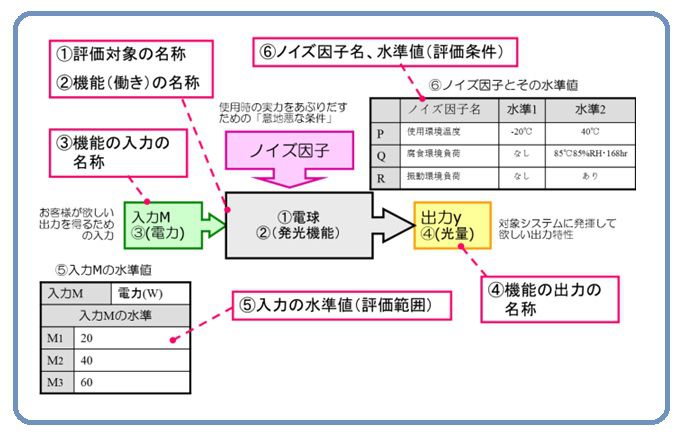

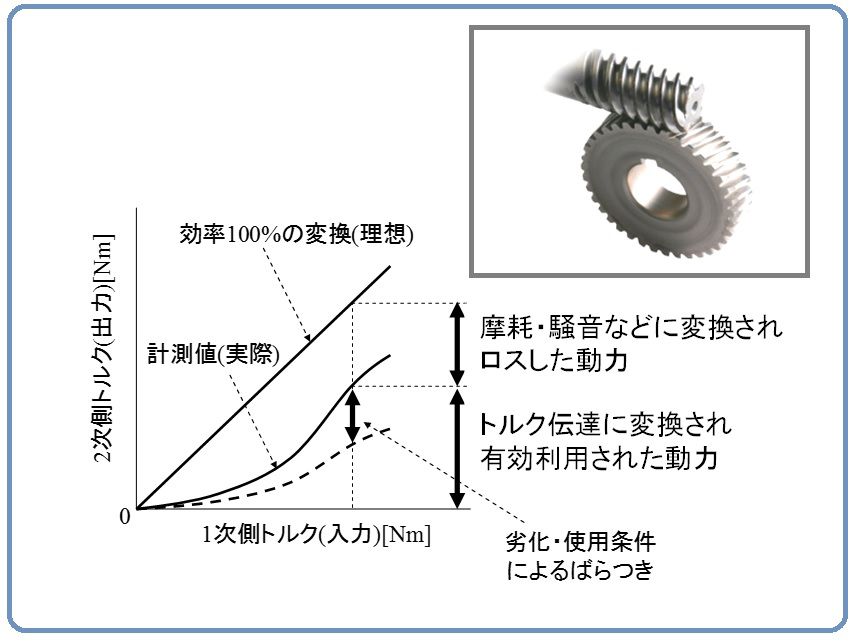

未来の品質の見える化のための方法論として、品質工学の「機能性評価(機能の安定性評価)」があります。今回の連載では、難しいと思われがちな機能性評価の概要と...

未来の品質の見える化のための方法論として、品質工学の「機能性評価(機能の安定性評価)」があります。今回の連載では、難しいと思われがちな機能性評価の概要と...

2012年の品質工学会研究発表大会で株式会社安川電機の平林和也さんが発表した「フォトカプラの機能性評価」の概要を掲載します。 1.はじめに 電...

2012年の品質工学会研究発表大会で株式会社安川電機の平林和也さんが発表した「フォトカプラの機能性評価」の概要を掲載します。 1.はじめに 電...

風呂の水を設定量で自動的に止める止水栓を開発して、1億回の寿命試験をして 出荷したところ、市場では半年足らず(約200 回)で故障してしまいました。 原...

風呂の水を設定量で自動的に止める止水栓を開発して、1億回の寿命試験をして 出荷したところ、市場では半年足らず(約200 回)で故障してしまいました。 原...

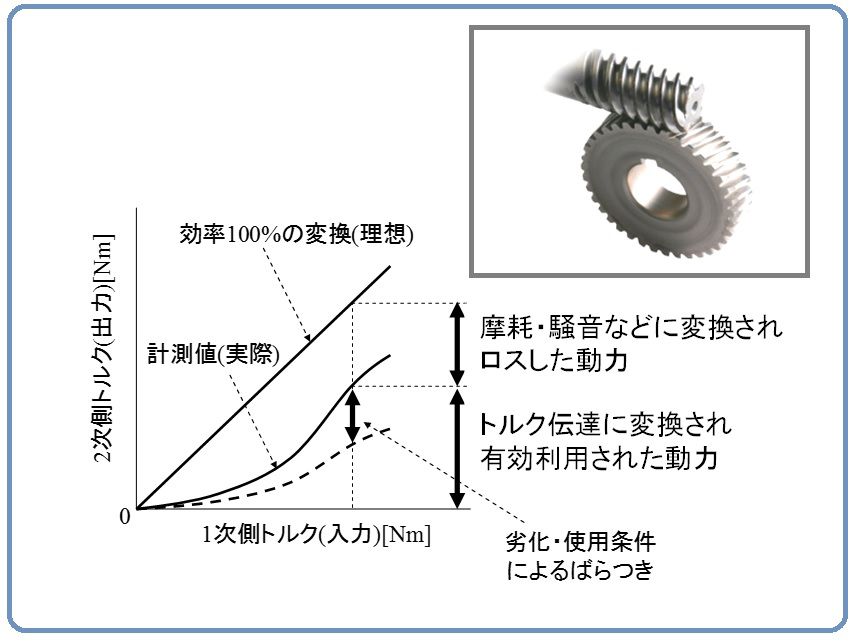

筆者が在籍した企業で体験したマッサージ器具の開発事例で、品質工学を活用した具体的な説明を行います。 ◆関連解説『品質工学(タグチメソッド)とは』 ...

筆者が在籍した企業で体験したマッサージ器具の開発事例で、品質工学を活用した具体的な説明を行います。 ◆関連解説『品質工学(タグチメソッド)とは』 ...

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします