「機能性評価」とは、キーワードからわかりやすく解説

1. 「機能性評価」とは

機能性評価とは、その製品/部品の基本的な特性が、種々の環境下でどれだけばらつくかを測定することで、短時間かつ実用的に技術レベルを評価する品質工学的方法です。 製品がお客様の手に渡って使用される段階で、機能がどの程度ばらつき・変化なく発揮できるかの実力、すなわち未来の品質を評価(予測)する方法です。対象とする製品や部品の真の実力を判定しようとすると、一般的には信頼性を含め多項目の評価が必要となり、しかもそこで合格したにもかかわらず市場で不良となる事が珍しくありません。 機能性評価を上手く活用すれば、実用的な技術力を統合的に知ることが可能となります。

2. 「機能性評価」の手順

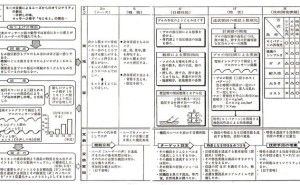

機能性評価を行う段階では、「何を作るべきか」、「それをどう実現すべきか」、「評価サンプル(またはシミュレーションモデル)の準備」は完了しているものとします。次に機能性評価の手順を示します。

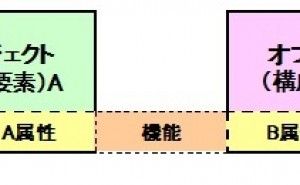

- (1) 対象(製品、部品)の「働き」である機能を入力と出力の関係で表現する。

- (2) その機能の入出力関係が、製品使用段階で変動する、ばらつくような要因(ばらつき要因)を多数検

討して取り上げる。 - (3) ばらつき要因の中から重要な要因としてノイズ因子(誤差因子)を選択して、その条件の水準(厳し

さ)と組合せを決める。 - (4) 組み合わせたノイズ因子の条件のもとで、対象の機能がどれくらい変動するのか、ばらつくのかを観

察して定量化する。これをSN比で示して対象どうしの機能の安定性を比較する。SN比が高ければ、

製品使用段階での実力が高いと判断できる。 - (5) ノイズ因子に対する弱みがあれば対策を講じて、設計を改善する(必要に応じて『パラメータ設計』

すなわち直交表を用いた機能の安定性設計も適用する)

3. 「機能性評価」で重要なこと

「機能性評価」で重要なことは、機能定義・ノイズ因子設定・SN比定義を実験計画段階でしっかり実施しておくことです。このことは、評価の手戻りを防ぐために大切です。機能性評価の主な使いどころは、設計・開発の初期段階における設計の見える化・改善と、購入部品の選定です。直交表を用いたパラメータ設計(機能の安定性の改善)を実施する場合も、ベースは機能性評価であるため、その実験計画の質が重要です。

4. 機能性評価の意義と設計への応用

機能性評価がもたらす最大の意義は、「設計の良し悪し」を客観的かつ定量的に評価できる点にあります。従来の設計評価は、仕様を満たしているか、故障しないかといった「合否」の判定に終始しがちでした。これに対し、機能性評価は、製品や部品が使用される環境の変化、経年劣化、製造上のバラツキといった「ノイズ」に対して、機能がどれだけ安定して働くかという実力を、SN比という単一の指標で示します。SN比が高い設計は、ノイズの影響を受けにくいため、結果的に市場での不良が少なく、高い顧客満足度につながります。これは「未来の品質」を設計段階で予測し、改善するアプローチであり、設計者の経験や勘に頼りがちだった部分を、科学的な根拠に基づいて強化します。

特に、設計・開発の初期段階で機能性評価を適用することは極めて重要です。この段階で設計案のSN比を比較することで、最も実力のある(頑健な)設計コンセプトを選定できます。もしSN比が低いと判定された場合でも、その弱点(ノイズに対する脆弱性)が定量的に把握できるため、具体的な改善策を効率的に講じることが可能です。この改善プロセスは、田口玄一博士が提唱したパラメータ設計の中核をなすものであり、設計変数の水準を適切に調整することで、機能の安定性(SN比)を最大化することを目指します。重要な点は、コストをかけることなく、設計の「機能」の安定性を高める点にあります。

5. SN比の解釈と品質との関係

機能性評価で用いられるSN比(Signal-to-Noise ratio)は、信号に対するノイズの相対的な小ささを示す指標です。信号とは「目的とする機能(理想機能)」を指し、ノイズとは「機能のバラツキ」を指します。SN比の計算式は、対象とする機能の種類(望目特性、望大特性、望小特性など)によって異なりますが、基本的な考え方は一貫しています。それは、機能が目標値から外れる量(ノイズ)を最小化し、同時に機能が出すエネルギー(信号)を最大化するという、二つの目標を同時に満たす設計を評価する点です。

高いSN比は、実質的な品質の高さと強く相関します。なぜなら、市場で使用される製品は、温度変化、湿度の変動、電源電圧の変動、部品の個体差など、常に多様なノイズに晒されているからです。SN比の高い製品は、これらのノイズの条件下でも、期待された機能を高い精度で安定して発揮し続けます。これにより、ユーザーは「当たり前の機能が、当たり前に、いつも通り働く」という、真の満足感を得られます。

逆に、設計段階で機能性評価を行わず、仕様上の性能(初期性能)のみで評価された製品は、特定の厳しいノイズ条件下や、使用期間が長くなるにつれて、予期せぬ機能低下や不良を起こすリスクが高まります。機能性評価は、こうした「見えないリスク」を顕在化させ、設計にフィードバックするための強力なツールなのです。

6. 適用範囲の広がりと今後の展望

機能性評価の概念は、物理的な製品や部品だけでなく、ソフトウェア開発、プロセス設計、さらにはサービスの設計といった非製造分野へもその適用範囲を広げています。例えば、ソフトウェアにおいては、異なるOSや実行環境、あるいは入力データの多様性をノイズ因子と見立て、その条件下での処理速度や結果の正確さ(機能)の安定性をSN比で評価することが可能です。

このように、機能性評価は、あらゆる「機能」を持つ対象に対して、その実力を測る普遍的な手法として進化しています。このアプローチを組織全体に浸透させることで、開発サイクルの短縮と市場品質の劇的な向上が同時に実現可能となります。機能性評価は、単なる品質管理手法ではなく、技術開発と設計思想のパラダイムを変革するための、強力な羅針盤であると言えるでしょう。

「機能性評価」のキーワード解説記事

もっと見る超実践 品質工学 【連載記事紹介】

超実践 品質工学の連載記事が、無料でお読みいただけます! 【特集】連載紹介の一覧へ戻る ◆こんな方におすすめ!=設計した製品や購入...

超実践 品質工学の連載記事が、無料でお読みいただけます! 【特集】連載紹介の一覧へ戻る ◆こんな方におすすめ!=設計した製品や購入...

機能性評価について

今回は、機能性評価について、機能性評価で見る機能、機能の定義の事例、機能がいくつか出てきた場合には、どのように対応すれば良いかなどを...

今回は、機能性評価について、機能性評価で見る機能、機能の定義の事例、機能がいくつか出てきた場合には、どのように対応すれば良いかなどを...

機能のモデル化 製品機能(その2)

【製品機能 連載目次】 製品機能(その1)品質工学における機能の重要性 製品機能(その2)機能のモデル化 製品機能(その3)Effectsの機能...

【製品機能 連載目次】 製品機能(その1)品質工学における機能の重要性 製品機能(その2)機能のモデル化 製品機能(その3)Effectsの機能...

「機能性評価」の活用事例

もっと見る消費者の立場で行った開発事例-マッサージ機を品質工学で-

筆者が在籍した企業で体験したマッサージ器具の開発事例で、品質工学を活用した具体的な説明を行います。 ◆関連解説『品質工学(タグチメソッド)とは』 ...

筆者が在籍した企業で体験したマッサージ器具の開発事例で、品質工学を活用した具体的な説明を行います。 ◆関連解説『品質工学(タグチメソッド)とは』 ...

ボーイング787機のトラブル続出に思う

最新鋭機のボーイング787の相次ぐトラブルは、大事故につながる恐れがあることが分かってきました。787機は鳴り物入りで登場して2年、日本製の国産部品が3...

最新鋭機のボーイング787の相次ぐトラブルは、大事故につながる恐れがあることが分かってきました。787機は鳴り物入りで登場して2年、日本製の国産部品が3...

フォトカプラの新規品を合理的に判定した安川電機の事例

2012年の品質工学会研究発表大会で株式会社安川電機の平林和也さんが発表した「フォトカプラの機能性評価」の概要を掲載します。 1.はじめに 電...

2012年の品質工学会研究発表大会で株式会社安川電機の平林和也さんが発表した「フォトカプラの機能性評価」の概要を掲載します。 1.はじめに 電...

「機能性評価」に関するセミナー

もっと見る品質工学の基本的な考え方~品質問題の未然防止は難しくない!~

品質工学(タグチメソッド)は、トヨタ、日産、マツダなどの自動車メーカーやパナソニック、日立製作所、東芝、三菱電機などの電機各社、そして富士ゼロックス、エプソン、リコーなどの...

開催日: オンデマンド

お客様の期待を超える製品の実現へ ~新時代の品質工学 Neo-QE~【パート2】

お客様の期待を超える製品を継続的に提供することが求められる時代に合った新しい品質工学! お客様の期待を超える性能や新しい機能を実現しながら,ロバスト性も同時に確保することが...

開催日: オンデマンド

感動品質実現のための品質工学セミナー【エクセル演習付き】

品質工学とその周辺技法を融合活用して現状打破を実現しましょう! 統計的品質管理や実験計画法などの手法の活用によって、技術開発や製品設計で実施する実験や評価の効率や精度を改善...

「機能性評価」の専門家

もっと見るQCDはバランスさせるものではなく、全て両立させるものだという信念で向かいます。一石三鳥を狙った成果を目指します。

ものづくり革新のナレッジを広く共有、活用する場を提供することで、製造業の課題を解決し、生産性を向上します。

お客様の期待を超える感動品質を備えた製品を継続して提供するために、創造性と効率性を両立した新しい品質工学を一緒に活用しましょう。