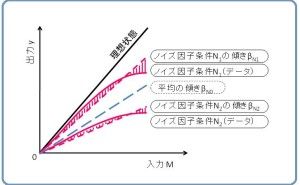

ばらつき要因、ノイズ因子 超実践 品質工学 (その4)

【超実践 品質工学、連載記事へのリンク】

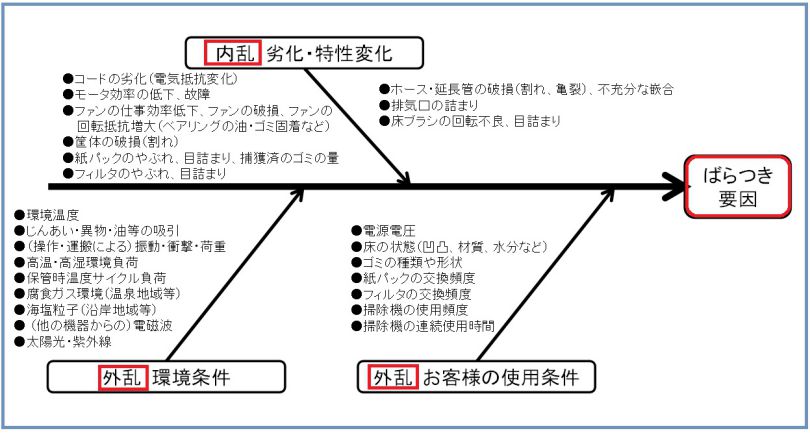

1. 外乱と内乱という区別

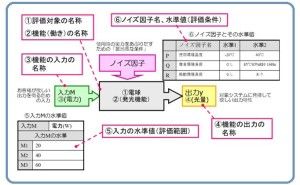

2. ばらつき要因とノイズ因子

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「機能性評価」の他のキーワード解説記事

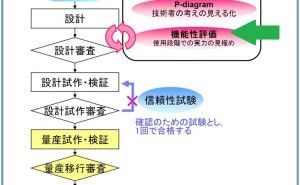

もっと見る信頼性テストは卒業試験 -品質工学の考え方-

新製品開発の際に行われる信頼性テストは、ちょうど卒業試験のようなものです。日本の大学は「入学は難しいが、卒業は易しい」のでピンと来な...

新製品開発の際に行われる信頼性テストは、ちょうど卒業試験のようなものです。日本の大学は「入学は難しいが、卒業は易しい」のでピンと来な...

「信頼性試験」と「機能性評価」の違いとは

品質工学では、CAEを活用して「試作レス」「試験レス」「検査レス」で市場に出てからの商品の品質評価を行うことを提唱しています。 具体的には、「機能性...

品質工学では、CAEを活用して「試作レス」「試験レス」「検査レス」で市場に出てからの商品の品質評価を行うことを提唱しています。 具体的には、「機能性...

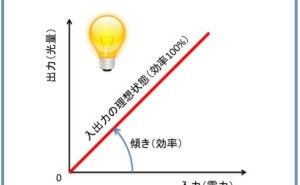

「目的機能」と「基本機能」の機能性評価

品質工学での機能性評価は、消費者の期待する「目的機能」と技術手段の「基本機能」に分けることができます。目的機...

品質工学での機能性評価は、消費者の期待する「目的機能」と技術手段の「基本機能」に分けることができます。目的機...

「機能性評価」の活用事例

もっと見るフォトカプラの新規品を合理的に判定した安川電機の事例

2012年の品質工学会研究発表大会で株式会社安川電機の平林和也さんが発表した「フォトカプラの機能性評価」の概要を掲載します。 1.はじめに 電...

2012年の品質工学会研究発表大会で株式会社安川電機の平林和也さんが発表した「フォトカプラの機能性評価」の概要を掲載します。 1.はじめに 電...

ボーイング787機のトラブル続出に思う

最新鋭機のボーイング787の相次ぐトラブルは、大事故につながる恐れがあることが分かってきました。787機は鳴り物入りで登場して2年、日本製の国産部品が3...

最新鋭機のボーイング787の相次ぐトラブルは、大事故につながる恐れがあることが分かってきました。787機は鳴り物入りで登場して2年、日本製の国産部品が3...

品質工学で寿命信頼性を確保した事例(自動止水栓)

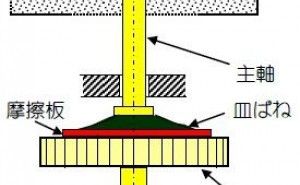

風呂の水を設定量で自動的に止める止水栓を開発して、1億回の寿命試験をして 出荷したところ、市場では半年足らず(約200 回)で故障してしまいました。 原...

風呂の水を設定量で自動的に止める止水栓を開発して、1億回の寿命試験をして 出荷したところ、市場では半年足らず(約200 回)で故障してしまいました。 原...