1.プラスチック材料で精度の高い強度設計を行うには

2.強度設計について

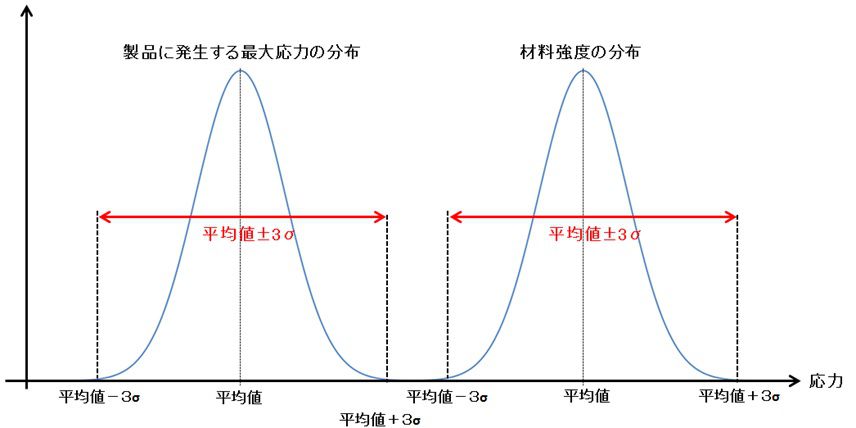

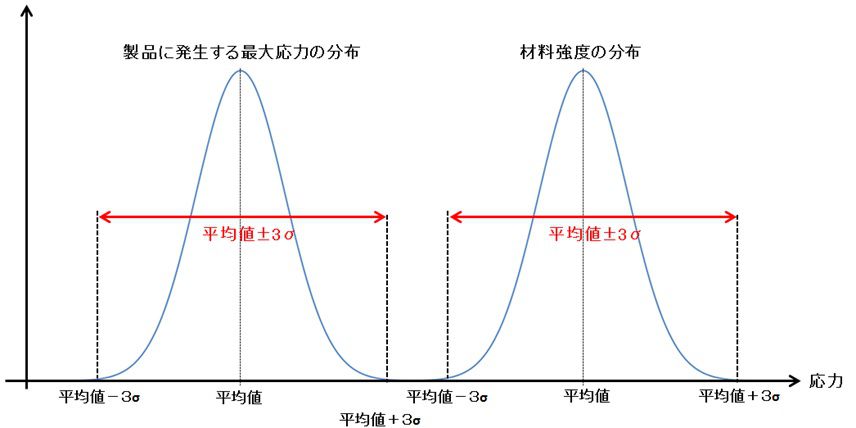

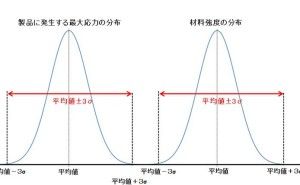

製品に発生する最大応力 < プラスチック材料の強度

3.製品に発生する応力

TOP

田口 宏之

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

現在記事

◆ 研究開発ゴールを宣言する効果 1. 研究開発テーマの計画は? ある研究開発組織の担当者から開発情報を聞く機会がありました。その時、彼は「来年...

◆ 研究開発ゴールを宣言する効果 1. 研究開発テーマの計画は? ある研究開発組織の担当者から開発情報を聞く機会がありました。その時、彼は「来年...

前回から「知識・経験を物理量で整理する」解説を始めていますが、今回は前回の解説を整理します。 ◆関連解説記事『技術マネジメントとは』 1. 要素...

前回から「知識・経験を物理量で整理する」解説を始めていますが、今回は前回の解説を整理します。 ◆関連解説記事『技術マネジメントとは』 1. 要素...

これまでアナロジーと体感についての解説を行い「アナロジーは新しい思考空間へのドア/体感は新しい...

これまでアナロジーと体感についての解説を行い「アナロジーは新しい思考空間へのドア/体感は新しい...

前回のプロジェクトの問題を見極める1に続いて解説します。 図58はアクティビティ軸からシステム設計だけを抽出し、サブグループごとの工...

前回のプロジェクトの問題を見極める1に続いて解説します。 図58はアクティビティ軸からシステム設計だけを抽出し、サブグループごとの工...

はたして僕が勤める企業はスケールド・アジャイル・フレームワーク (SAFe) を上手く導入で...

はたして僕が勤める企業はスケールド・アジャイル・フレームワーク (SAFe) を上手く導入で...

前回のその2に続いて解説します。図15は製品開発(設計)における調整の仕組みを詳細化したものです。「可視化」「分析」「視点切り替え」3つの要素から成り立...

前回のその2に続いて解説します。図15は製品開発(設計)における調整の仕組みを詳細化したものです。「可視化」「分析」「視点切り替え」3つの要素から成り立...

田口 宏之

田口技術士事務所

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

開催日: 2026-05-20

開催日: 2026-03-18

開催日: 2026-03-24

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします