前回のその1に続いて解説します。

開発プロセス管理、品質管理、プロジェクト管理などの開発の仕組みが、自律性や創意工夫とは違う意識やスキルの技術者を作ってきたということが言えるように思います。もちろん、言い切ってしまうほど単純なことではないと思いますが、仕組みを作る責任者であるシニアマネジャーが今の技術者を育ててきたと言えるのではないでしょうか。

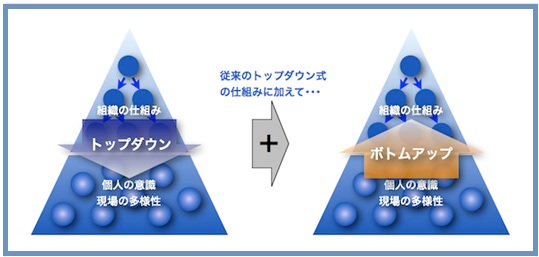

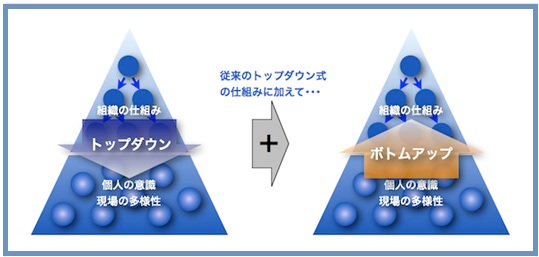

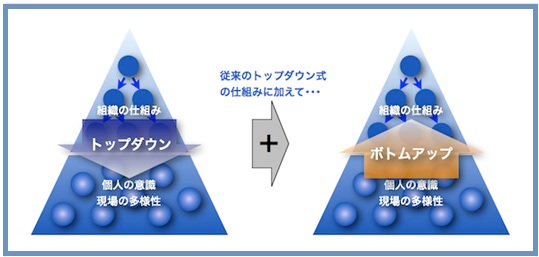

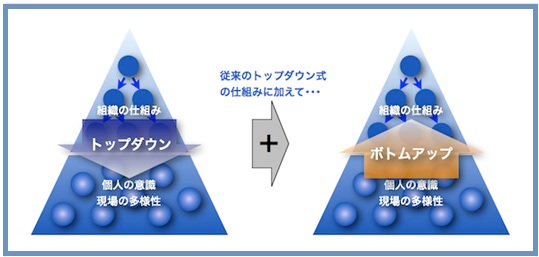

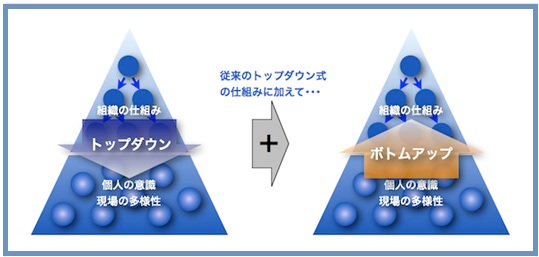

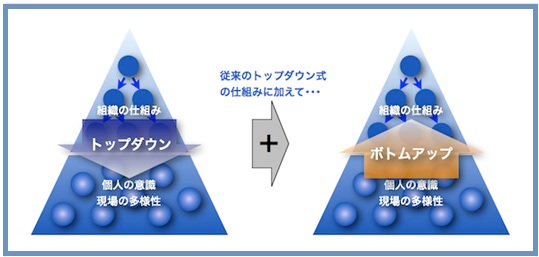

これからの製造業、これからの日本に必要なのが、自律性・自立性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力を持つ技術者を育てることだというのは間違いないことのはず。技術者こそが日本の技術力を支える強みであり、持続的な競争力のある製品開発を続けるための基本だと思います。そのために必要なのは、組織レベルの仕組みだけでなく、技術者個人の意識を変えることを重視した仕組みだと考えます。技術者個人の成長にフォーカスしたボトムアップの仕組みづくりです。

さらに、今や同じ製品を開発していながらも、ブロックやユニットによって開発の特徴ややり方は大きく異なってきています。技術要素はもちろんのこと、部品・部材のサプライヤーの特徴や動向、アウトソーシングの必要性やその実施方法、完成度評価の観点やその判断方法、そして、担当する技術者の育成方法など大きく違っており、同じプロセス、同じ基準で開発を進めることは困難です。

たとえば、スマートフォンの開発現場では、カメラモジュールは、海外の中小企業を中心に協業できるサプライヤーを見つけ、設計段階から協業することが重要になるでしょうし、Wi-Fiモジュールであれば、Wi-Fi Alliance や 3GPP などの団体の動向調査や、大手デバイスメーカーとの契約やコミュニケーション方法が重要になるでしょう。

このように開発現場の多様性は高くなっており、トップダウンの統一的な仕組みでは対応が困難になっていく一方なのです。したがって、開発現場のチームの特性や事情に合わせたある意味個別の仕組みが必要になっていると考えています。必要なのはボトムアップ的な取り組みです。

図54 重視するのはボトムアップの仕組み

技術者の自律性・自立性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力などを向上させ、多様性が高くなる開発現場に対応した開発の仕組みは、次の3つを基本としたものだと考えています。体制、プロセス、スキルという観点で、今後取り組んでいくべき仕組みです。

(1) チーム体制

チームとは、具体的な目標達成のために、少人数で助け合い、補い合う、上下関係のない体制です。それぞれが専門技術にもとづいた業務分担になっているグループ主体の体制ではなく、チームはお互いを信頼し、協力することで、高い目標を設定し、様々な困難を乗り越えることができると信じている集団です。自律性や創造性などを高めるために必須の体制だと考えています。

(2) 経験学習プロセス

経験学習プロセスとは、「リフレクション」とよばれる自分の考えや行動を深く顧みる工程があることが特徴で、それにより高い学習効果を上げることができるという考え方です。PDCA サイクルにリフレクションという内省ステップが加わっていると考えるとわかりやすいかもしれません。普段の業務を通じて、個人が成長するために最適な仕組みだと考えています。

(3) エンゲージメント

エンゲージメントとは、個人と組織とが一体にあり、双方が成長することに貢献し合うことを意味しています。エンゲージメントを高めるために必要なのは、組織の成功に貢献しようという個人のモチベーションであり、モチベーションを生み出す個人の価値観と組織の価値観との擦り合わせです。リーダーはもちろん、一人ひとりがそのために必要なスキルを身につけることが重要だと考...

図54 重視するのはボトムアップの仕組み

図54 重視するのはボトムアップの仕組み 図54 重視するのはボトムアップの仕組み

図54 重視するのはボトムアップの仕組み 図54 重視するのはボトムアップの仕組み

図54 重視するのはボトムアップの仕組み

図54 重視するのはボトムアップの仕組み

図54 重視するのはボトムアップの仕組み 図54 重視するのはボトムアップの仕組み

図54 重視するのはボトムアップの仕組み