1.資格取得の背景

資格といえば、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、技術士、一級建築士、情報処理技術、中小企業診断士など国家資格をイメージすると思います。これらの多くは、独占資格といって、法律で活用することが義務づけられています。これに対して、最近では、いろいろな企業が社内資格を定めているようです。お客様満足度の向上を図ったり、売り上げアップを狙ったり、社員のスキルをレベルアップしたり、若手社員のモチベーションのアップを図ったりすることなどが狙いです。

2.社内資格の事例

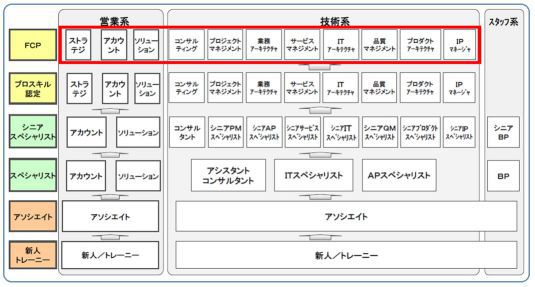

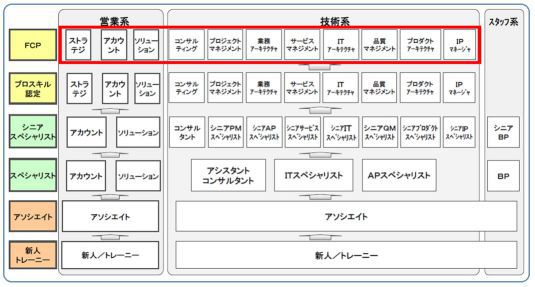

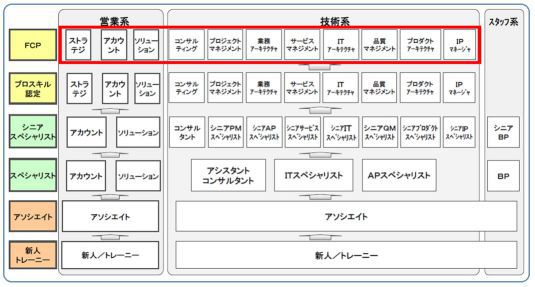

例えば、サカイ引越センターでは、営業講師、営業マイスターの資格により、引越しプラン作成能力を認定しています。サントリーでは、ウィスキーアンバサダーの資格により、ウィスキーの魅力を伝える講師を認定しています。オタフクソースでは、お好み焼の専門知識と調理技術を教えるお好み焼士を認定しています。もちろん、技能系では、マイスターと呼ばれる技能士を排出しているキャノンやセイコーエプソンなどが有名です。技術系では、富士通、NTTデータ、IBMなどが、システムエンジニア向けに情報技術者試験以上にステータスの高い社内資格を定めて認定しております。 図1は、 IT企業のSEの社内資格のフレームワーク事例を示しています。

図1. IT企業のSEの社内資格のフレームワーク事例

3.人事担当者の本音

これらの社内資格は、どのような本質的な目的で出来たのでしょうか。いくつかの企業の人事担当者に、本音の想いをヒアリングしてみました。すると、次のような答えが返ってきました。「優秀な技術者、技能者全員を管理職として処遇できないため、その代替案が必要となった。」「成果主義を導入しているが、優秀な若手を高給優遇することは難しいため、目標となるステーテスが必要であった。」「若手技術者のキャリアパスとして機能できるかどうか試行したい。」 つまり、従業員のキャリアパス以外に、企業ごとの違った目的が存在するようです。

4.取得資格の生かし方

そもそも、資格を取得する目的は、何なのでしょうか。本質的意味を深堀すれば、取得後の資格の生かし方が見えてきます。筆者は、資格取得の本来の目的を次のように考えています。

(1)資格取得過程での自己学習と取得後の継続教育を通じて、

...