「サプライチェーンマネジメント」とは

サプライチェーンマネジメントとは、ものづくりにおける原材料の入手から製造工程内の移動、製品在庫から販売店、さらに消費者の手に渡るまで、まるで鎖に繋がれたような流通を、情報ネットワークを利用して効率的に管理することです。いかによどみなく速やかに必要なものを流すかが、企業業績に大きな影響を与えます。

◆サプライチェーンマネジメントによる全体最適化 【連載記事紹介】

1.サプライチェーンマネジメントとは

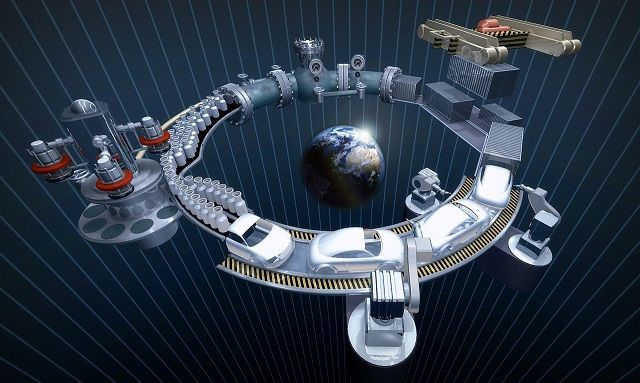

製造業における原材料・部品の調達、供給から、製造、在庫管理、販売、配送までの全体的な一連の流れの事をサプライチェーンと言いますが、これらの物流を複数の企業間でシステムとして統合、構築させ、総合的にプロセス全体の効率化、および最適化を図るための経営的手法をサプライチェーンマネジメント(Supply Chain Management =SCM)と言います。

考え方としては、サプライヤー、メーカー、在庫、販売、配送それぞれの工程の効率改善ではなく、サプライチェーン全体の物流システムの改善、コントロール、最適化を図る事を指します。

特に需要予測が重要視され、ジャストインタイム方式などによる製品の過剰在庫、在庫切れの防止、全体リードタイム短縮をはじめ、必要なモノを必要な時に、と言った動きがベースとなります。

2.サプライチェーンマネジメントの歴史

1980年代初頭に、アメリカのコンサルティング会社のブーズ・アレン・ハミルトンが、SCMという言葉を用いました。

1980年代後半ごろから顧客ニーズに応えるために、商品種類の多様化、販売拡大など企業競争が激しくなるにつれ在庫が不良資産と認識され、在庫管理の必要性が高まります。

そして1990年代に入ると経営戦略として、SCMへの取り組みが本格化していきます。

しかし取り扱い品種が膨大化し、生産・物流管理が機能せず、過剰在庫、欠品が多く発生する状況となっていました。

2000年台前半、そのような状況下で海外のSCMパッケージが日本へと入って来る事になり、さまざまな日本企業がSCMシステム導入へと動き出します。

それから多くの企業がある一定の成果を挙げ、企業の過剰在庫は減少傾向にありました。

しかし、2000年代後半から在庫削減の成果が横ばいとなり始め、すでに多くの企業の在庫削減システムは限界に達し、SCMのメリットが見出せない事が明るみになり、方向性の見直しが必要となったのです。

それから現在まで、SCMは在庫管理によるコスト削減から、全体最適化プロセスへと変換していく事になりました。

3.サプライチェーンマネジメントの必要性

昨今のITシステムは爆発的な進化を遂げました。

消費者はスマートフォンを当たり前に所持し、クラウドコンピューティングがIT業界に台頭するようになりました。

ようやくサプライチェーン管理を行える時代となり、各企業がサプライチェーン戦略のためのソフトウェア、システム導入推進されるようになってきました。

消費者はインターネットを通じて、あらゆる情報へのアクセスが可能となり、消費者ニーズが多様化してくるにつれ、企業は消費者1人1人のニーズに対応できるよう多品種少量生産体制が主流となっていきます。

そのためものづくり、サプライチェーンは複雑化し、より効率的なサプライチェーン管理が必要とされるようになりました。

また、日本企業において慢性的な問題である人材不足の問題も、見える化により無駄を省き、サプライチェーン管理により省人化を図る事が可能となります。

4.サプライチェーンマネジメントの課題

今まさに直面している問題として、新型コロナウイルスによる影響で、人流、物流が停止し、海外の生産拠点からの製品供給、部品調達が滞る中、マネジメント自体が成立しない状況となっています。

このような状況は特例としても、リスク管理の重要性が改めて見直されました。

また、大企業に比べ中小企業の資金不足によるサプライチェーン管理、IoT化活用の遅れは大きな課題とされますが、助成金、補助金などを活用し、効果的に改革される取り組みも実践されています。

サプライチェーン最適化の為には、各工程のフローをさらに可視化し、生産計画の見直しから設計、製造、営業すべてのデータ、情報を分析し、連携させることにより、さらなるグローバル的に自動化、合理的な仕組みを構築し運用していく必要があります。

今後、あらゆる状況下においても対応できる、継続的なサプライチェーンマネジメントを構築する戦略が、各企業には期待されます。

「サプライチェーンマネジメント」のキーワード解説記事

もっと見るサプライチェーンマネジメント(SCM)とは?メリットや注目される背景を簡単に解説

インターネットの普及やグローバル化などによる事業環境の変化に伴い、サプライチェーンマネジメント(SCM)が改めて注目を集めています。ものづくりに関わる...

インターネットの普及やグローバル化などによる事業環境の変化に伴い、サプライチェーンマネジメント(SCM)が改めて注目を集めています。ものづくりに関わる...

SCMの生産性を見える化して改善する方法、生産性を評価できるKPIで見える化

実は、生産性の観点からのSCMの見直しはほとんど白紙状態です。今回は、生産性を評価できるKPIで見える化し生産性を劇的に向上させる方法...

実は、生産性の観点からのSCMの見直しはほとんど白紙状態です。今回は、生産性を評価できるKPIで見える化し生産性を劇的に向上させる方法...

SCM:サプライチェーンマネジメントの最前線 【連載記事紹介】

◆ SCM:サプライチェーンマネジメントとは サプライチェーンマネジメントのレベルアップは、一朝一夕ではできません。長い時間が掛かり...

◆ SCM:サプライチェーンマネジメントとは サプライチェーンマネジメントのレベルアップは、一朝一夕ではできません。長い時間が掛かり...

「サプライチェーンマネジメント」の活用事例

もっと見る「運ぶ」をテーマにムダを削減!工場の最適化・省人化に貢献

ヤマハ発動機が「運ぶ」未来 ~ μ to km(ミクロン・トゥ・キロメーター)~ ヤマハ発動機株式会社 執行役員 ...

ヤマハ発動機が「運ぶ」未来 ~ μ to km(ミクロン・トゥ・キロメーター)~ ヤマハ発動機株式会社 執行役員 ...

グローバルロジスティクスとは、海上輸送コストを考える

【目次】 1. フルコンテナにするための工夫 最近では海外が大きな市場になって日本の製造業はこぞって海外進出しています。従来は海外...

【目次】 1. フルコンテナにするための工夫 最近では海外が大きな市場になって日本の製造業はこぞって海外進出しています。従来は海外...

物流の適正価格とは、想定外を排除しビジネス自体を適正に

【目次】 1. 自由化市場での原則 物流業界では運送について、今の価格が安すぎるのではないかということがあるので「適正価格」という...

【目次】 1. 自由化市場での原則 物流業界では運送について、今の価格が安すぎるのではないかということがあるので「適正価格」という...

「サプライチェーンマネジメント」に関するセミナー

もっと見る”超実践的”サプライヤ監査のための監査員 実践講座~バーチャル監査による監査アジェンダの作成、指摘事項のまとめ方とランキング、フィードバックのしかた~【会場受講のみ】※11名様 限定募集となります。

実際の監査現場(模擬監査)を体験しながら実践ノウハウを習得できる!! バーチャル製造所を用いた模擬監査を通じて、監査アジェンダの立て方、現場・文書からのリスク抽出、指摘事項...

開催日: 2026-03-23

物流レイアウトセミナー

物流の効率を根本的に向上させる! 日時 [講義編]2026年2月26日(木)14:00~17:00[演習編]2026年3月4日(水)10:00...

開催日: 2026-02-26

たったの90分で物流改善ノウハウが身につく!! 「サプライチェーンの全体像と効率化の取組」

サプライチェーンの全体像を示し、効率化について解説「物流」に着目し、3つの重要物流改善ポイントを伝授! 受講翌日から取り組めるノウハウがたったの90分で身につきます!

開催日: オンデマンド

ドライバー不足と運賃値上げはこれで解消!! 「輸送改善の基礎知識」

輸送改善のノウハウを知ることで輸送コストは下げることができる! ドライバー不足と運賃値上げはこれで解消!! 本セミナーでは自動車メーカーで劇的な輸送改善を経験してきた講師...

開催日: オンデマンド

物流現場を標準化するセミナー ~活動を続ける根気が現場を変える~

顧客からの信頼を得る為に標準化ができている物流現場にしよう! 物流作業の生産性がなかなか向上しないなぁ・・・。作業者によって作業品質がバラつくのが・・・。人不足に悩んでいて...

開催日: オンデマンド

「サプライチェーンマネジメント」の教材

もっと見るサプライチェーン途絶リスクに備えよ

在庫あり

「サプライチェーンマネジメント」の専門家

もっと見る仙石 惠一

専門家A 合同会社Kein物流改善研究所

物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人...

物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人...

鈴木 甫

専門家A (一社) Dr. Practiceマネジメント研究所

「生き残る」のは “強いもの” でも “賢いもの”でもなく「変化に対応できるもの」!「ポストコロナ『DX』の激変する環境に対応する企業支援」に真剣に取り組...

「生き残る」のは “強いもの” でも “賢いもの”でもなく「変化に対応できるもの」!「ポストコロナ『DX』の激変する環境に対応する企業支援」に真剣に取り組...

「5S・3定」で改革・改善の基礎をつくり!JIT思想でムダを徹底して取り!心を生かしたモノづくりを目指す!

在庫が収益構造とチームワークの鍵を握ります。人と人、組織と組織のつながり連鎖をどうマネジメントするかを念頭に現場と人から機会分析します。