【儲ける輸送改善とは 連載目次】

1.SCMとはなにか

前回の第2回に続いて解説します。皆様はSCMという言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。SCMとは Supply Chain Management の略で、一般的には資材をサプライヤーから調達し、加工・組立を行ってそれを顧客に届けるまでの一連の調達・生産・販売管理のことと定義されています。このSCMを効率的に運営するために輸送の果たす役割は大変重要になってきます。

2.自社のサプライチェーンを確認する

工場管理者の皆様に以下について確認していただきたいと思います。果たしてどこまで認識されているでしょう。

・調達先の所在地をすべて認識している

・調達先が下請けに生産を委託している場合の委託先の所在地を認識している

・調達先から納入される物流量を認識している

・自社製品の納入先の所在地をすべて認識している

・納入先ごとの物流量と輸送コストを認識している

昨今サプライチェーンが寸断されたことで工場が停止するという事件が、世間をにぎわしています。実際にどこからモノを調達しているのかを正確に把握できていなかったことが、より回復を困難にしていたことは皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。

しかしこれは人ごとではないのです。いつ自社のサプライチェーンに影響を及ぼす出来事が発生するかはわかりません。そこでもし、上記の質問で認識できていない点があれば、早急に調査を行い、正しく認識しておくようにしましょう。

サプライチェーンを構成する輸送には大きく次の二つがあります。一つが調達物流と呼ばれるもので、自社で使う資材を調達先から調達するための物流のことです。もう一つが、販売物流と呼ばれるもので、自社製品を市場に届けるために必要となる物流のことです。販売物流には空容器や誤配送時の製品回収なども含まれます。さらに複数の工場を持つ会社では工場間物流というものもあるでしょう。

さて、輸送改善を行う場合には、自社のサプライチェーン上の輸送の要素を把握することからスタートします。つまり「どこからどこまで」「どれくらいの物流量を」「どれくらいのコストをかけて」輸送しているのかを認識するのです。

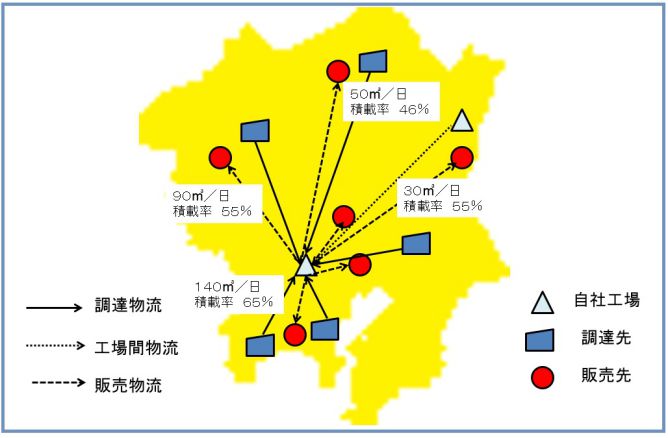

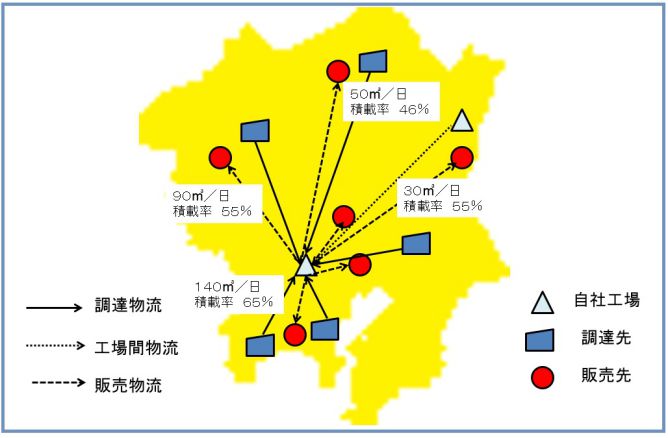

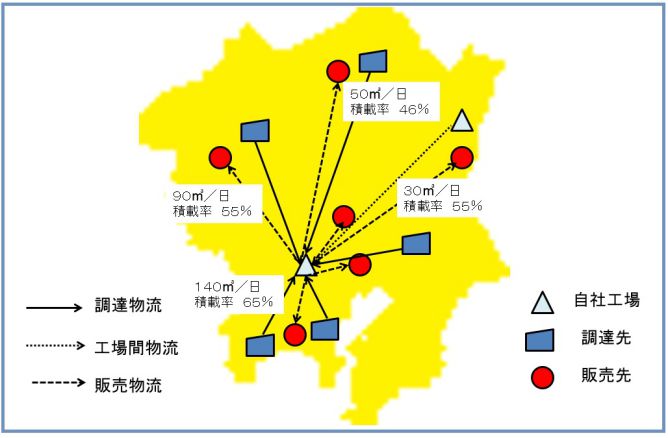

3.輸送マップから非効率輸送を洗い出す

工場管理者の方が第一にやるべきことは、図1のような「輸送マップ」を作成し、把握した輸送の要素をマップ上に記入していくことです。このマップを作成することで、地理上のサプライチェーンを明確にすることができるとともに、輸送上の課題が見えてきます。その課題には次のような例が考えられます。

図1.輸送マップ

・調達先と販売先が同じ地域であるにも関わらず、それぞれ別トラックを配車して輸送している。つまり

それぞれのトラックを行きは満車でも帰りは空車で走らせている。

・同一地域にある複数の調達先からそれぞれ別トラックを配車して輸送している。

・工場間物流と調達物流でそれぞれ別トラックを配車して輸送している。

さらにトラックの積載状況を調べてみると、積載率が意外と低いことがわかるでしょう。このようなムダな物流が行われていることに気づくことが輸送マップ作成の最大の狙いです。

4.輸送コストデータを把握する

さらにルート別の輸送コストを把握してみましょう。製品の価格に対して何%の輸送費をかけているのかを知ることも大切なことです。多分この比率はルートにより、製品により、また得意先によっても異なっていることが考えられます。この差がなぜ発生しているのかを分析する必要があるが、まずはデータ把握から始めてみるとよいでしょう。

5.トラック積載率を把握する

次に調達物流、工場間物流、販売物流のそれぞれの輸送トラックの積載状況を把握してみましょう。積載率は容積と重量の二つの見方があります。容積積載率は分母にトラック積載可能容積を、分子に積荷の容積の合計をとって計算します。重量積載率は分母にトラック可能重量を、分子に積荷の重量の合計をとって計算します。ここで注意が必要なのは、計算時に平パレットを分子の容積には入れないことです。段ボール箱を平パレットに載せてトラックに積...