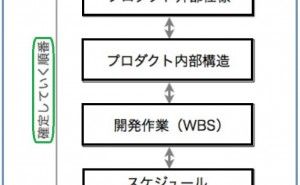

別稿で解説した通り、ロードマップを作るに際して、技術ベースで考えるか(フォーキャスト型)、市場要求からの逆算型(バックキャスト型)で考えるかのアプローチがあります。結論から言えば、一つのアプローチで考えるとロードマップに理想的な役割を全うさせることはできません。そこでここではフォーキャストとバックキャストのハイブリッド型を提案します。つまりフォーキャストで将来を見て、バックキャストで将来から逆算し、行きつ戻りつ見直すやりかたです。

以下では、研究者が既存技術の高度化テーマを手掛けたい場合のことを考えてみましょう。

ステップ1 ニーズ

既存技術の高度化をテーマとする場合、フォーキャスト型で考えるのが最初になるでしょう。フォーキャスト型では、「この技術を進化させれば、これこれの事ができるようになる」というアプローチをとります。例えば、高速化、微細化、高精度化などを考えることになります。すると研究者は、微細化で機器が小さくなるとか、小さなモノでも見つけられるとか、技術の高度化を実現した場合のメリットを思いつくでしょう。

しかし、研究者が思いついたメリットが顧客のメリットになるかと言えば、そうではないことがあります。ユーザーから見れば、これ以上小さくする必要がないとか、これ以上精細に見ても意味がないとか、ユーザーの理由があるからです。技術の高度化をしたいのであれば、高度化が必要であることの説明が重要になります。

「今、◯◯が出来ないからやる」というのは一見筋が通っているようだが、通っていない。「〇〇が必要か?」がわからないからです。

ステップ2 マクロトレンド

「〇〇が必要か?」の必要性を説明するのは、バックキャスト型が考えやすいです。バックキャスト型とは簡潔に言えば、「将来こうなるから、こういう技術が必要だ」という方法で考えることです。そのためには、「将来こうなるから」を説明するための情報が必要になります。「将来こうなるから」を説明するためには、マクロトレンド予測と、マクロトレンドの変化を受けて顧客が変化しそうなことの予兆に関する情報が必要になるため、これを入手してロードマップを作っていきます。

余談になりますが、マクロトレンドの変化に関しての情報取得は比較的容易ですが、本当に重要な情報の取得は容易ではありません。なぜなら、日頃から研究者が先進ユーザーや口うるさい顧客と付き合っていなければ、マクロトレンドの変化を受けて真っ先に変化する人々からの情報は入らないからです。

御存知の通り、市場にはイノベーターやアーリーアダプターと呼ばれる人たちがいます。先端ユーザー、Aタイプの顧客、イノベーター、ライトハウスカスタマー等呼び名は色々あり、研究者の情報源として、ある意味でこれら「クレイジー」な人たちとの付き合いは欠かせないものです。

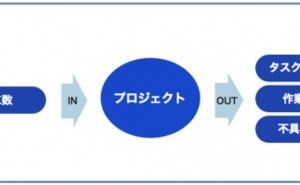

ステップ3 フォーキャストとバックキャストの統合

ここまででかなり簡潔で短絡的ではあるものの、フォーキャスト型の考え方「この技術を進化させれば、これこれの事ができるようになる」と、バックキャスト型の考え方「将来こうなるから、こういう技術が必要だ」の2つのアプローチを説明しました。ステップ3は、両者が一致するかどうかを確かめて研究テーマを洗練させるフェーズです。

バックキャスト型とフォーキャスト型のアプローチで考えて、両者が一致するかと言えば、ほとんどの場合、一致しません。非常に分かりやすい例を挙げましょう。自動車の例です。

電気自動車をやりたいエンジニアがいたとして、フォーキャスト型で考えれば、バッテリーを搭載した電気自動車を開発することになるでしょう。長航続距離、回収エネルギー効率化、様々なテーマが浮かびます。

一方バックキャスト型で考えてみます。結果からの考察になって恐縮だが、マクロトレンドの変化を受けて消費者は変わっています。つまり、化石燃料の枯渇や温暖化というマクロドレンド変化を受けて、我々消費者は環境意識を高め、省エネを意識した選択をするようになっています。具体的には、ハイブリッド、電気自動車、FCVという選択です。

研究テーマとして電気自動車というテーマだけでは足りなくて、ハイブリッドもFCVもやっておく必要があることが分かります。

上記の例は自分の場合には当てはまらないと思われる方も多いかもしれません。しかし、私が言いたいのは、フォーキャスト型とバックキャスト型のアプローチの両方で考えて、両者が一発...